Особо охраняемый эколого-курортный регион – Кавказские Минеральные Воды (КМВ), один из старейших курортных регионов в России, расположен на территории 3 субъектов Российской Федерации: Ставропольского края (СК), Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик (на долю СК приходится 58% всей площади КМВ). В состав региона входят 7 городов, в том числе города-курорты Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, городские округа (г.о.) Георгиевский, Минераловодский (включая курорт Кумагорск и курортную местность Нагута) и Предгорный муниципальный округ (м.о.). В регионе КМВ выделяют предгорную, низкогорную, среднегорную, равнинную и степную природные зоны [1, 2].

Природно-климатическими факторами в регионе КМВ сформированы условия, благоприятные для существования биоценотической структуры природных очагов таких опасных инфекционных болезней, как иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), лихорадка Ку, туляремия и другие [3, 4]. Обилие на территории равнинного Георгиевского м. о. мест выпаса сельскохозяйственных животных обеспечивает развитие животноводства, что формирует условия для проявления зоонозных инфекций, а также способствует высокой численности иксодовых клещей, являющихся переносчиками возбудителей опасных инфекционных болезней. Увеличение в последние годы численности грызунов и разнообразие их видов являются одними из факторов поддержания природного очага туляремии и формирования природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) [5–7].

Цель исследования – анализ эпизоотолого-эпидемической ситуации по природно-очаговым инфекциям, актуальным для региона КМВ на современном этапе (2017–2021 гг.).

Материалы и методы

Объектами исследования служили иксодовые клещи 10 видов: Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Boophilus annulatus, Haemaphysalis punctata, Hyalomma marginatum, H. scupense, Ixodes ricinus, I. redikorzevi, Rhipicephalus rossicus, R. sanguineus; мелкие млекопитающие (ММ) 12 видов: белозубка малая Crocidura suaveolens, бурозубка Волнухина Sorex volnuchini, бурозубка обыкновенная Sorex araneus, еж южный Erinaceus roumanicus, заяц-русак Lepus europaeus, мышь домовая Mus musculus, мышь малая лесная Sylvaemus uralensis, мышь полевая Apodemus agrarius, полевка обыкновенная Microtus arvalis, полевка общественная Microtus socialis, соня лесная Dryomys nitedula, хомячок серый Cricetulus migratorius. При проведении эпизоотологического обследования на туляремию исследовали объекты окружающей седы: воду, сено, погадки хищных птиц.

Для выявления маркеров возбудителей природно-очаговых инфекций применяли ПЦР, ИФА, серологические методы (РНГА, РНАт, РНАг), биологический метод. Использовали сертифицированные диагностические тест-системы отечественного производства.

При анализе заболеваемости пользовались сведениями карт эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания (Форма № 357/у). Статистический анализ данных проводили с использованием программы Microsoft Office Excel 2010. «Прогностическая» модель заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) разработана на основе теоремы Байеса и последовательного статистического анализа Вальда1,2 с использованием климатических факторов из базы данных ОИ ЦКП «ИКИ-мониторинг» Института космических исследований РАН.

Результаты

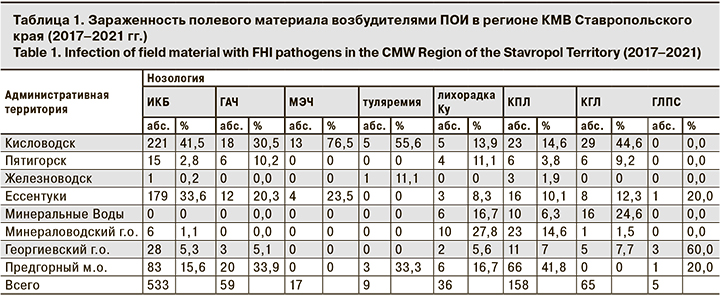

Иксодовый клещевой боррелиоз. На наличие маркеров возбудителя ИКБ исследовано 3968 экз. (832 пула) иксодовых клещей 6 видов, собранных на территории 8 административных территорий региона КМВ. Методом ПЦР 16S рРНК Borrelia burgdorferi s.l. выявлена в 533 (21,0%) пулах клещей 3 видов. Преобладающее число положительных результатов показал лесной клещ I. ricinus – 524 пула, что составило 63,0% всего количества исследованных пулов и 98,3% числа исследованных I. ricinus. Территориально не обнаружены положительные пробы только в г. Минеральные Воды. Преобладающее число положительных проб выявлено в городах Кисловодске (41,5%) и Ессентуки (33,6%) (табл. 1).

Больных Лайм-боррелиозом (ЛБ) регистрируют в СК ежегодно, за последние 5 лет заболели 126 чел. При этом 61 (48,%) случай выявлен в регионе КМВ. Максимальное число больных отмечено в Кисловодске – 45 (73,8%), где ежегодно при эпизоотологическом мониторинге выявляют наибольшее количество положительных проб. В Пятигорске больные ЛБ составили 14,7%. Кроме того, 2 случая зарегистрировано в Ессентуках и 5 – в Минераловодском г.о.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) – острые трансмиссивные природно-очаговые инфекционные заболевания, широко распространенные в России. Достоверно доказаны их экологические и эпидемиологические связи с клещами рода Ixodes [8–10].

На наличие маркеров возбудителей ГАЧ и МЭЧ исследованы иксодовые клещи I. ricinus (747 экз., 59 пулов) и I. redikorzevi (90 экз., 6 пулов), собранные на территории 8 административных образований региона КМВ. ДНК возбудителя ГАЧ выявлена в 59 (7,9%) пулах I. ricinus. Все пулы I. redikorzevi показали отрицательный результат. Основное число положительных проб получено от клещей, собранных в Предгорном м.о. (20) и Кисловодске (18), а кроме того – в Ессентуках (12), Пятигорске (6) и Георгиевском г.о. (3). ДНК возбудителя МЭЧ выявлена в 17 (2,3%) пулах I. ricinus, собранных в. Кисловодске (13) и Ессентуках (4).

Туляремия. Эпизоотологический мониторинг возбудителя туляремии проводился на территории 9 административных образований региона КМВ. Лабораторными методами исследовано 1343 пробы полевого материала, в том числе 882 пула клещей, 380 проб органов ММ, 81 проба из объектов окружающей среды (вода, сено, погадки хищных птиц). ДНК Francisella tularensis выявлена у 4 видов клещей из 10 исследованных, причем 55,6% составили клещи D. reticulatus, 22,2% – D. marginatus, по 1 пулу – Haem. punctata и H. scupense. В Кисловодске получено 55,6% положительных проб, в Железноводске – 11,1%, в Предгорном м.о. – 33,3%. При исследовании серологическими методами (РНГА, РНАт, РНАг) проб органов ММ выявлено 34 (8,9%) положительные пробы.

Наибольшую эпизоотическую значимость представляют M. socialis и S. uralensis, от которых получено 26,5 и 8,3% положительных проб соответственно. Единичные положительные пробы получены от M. musculus, A. agrarius и C. migratorius. При исследовании биологическим методом возбудитель туляремии не выделен. Исследование объектов окружающей среды серологическим и биологическим методами положительных результатов не выявило. Циркуляция F. tularensis установлена на территории 6 административных образований: в Железноводске, Кисловодске и Ессентуках, в Предгорном, Георгиевском и Минераловодском округах. За последние 5 лет 1 случай туляремии был зарегистрирован в Минеральных Водах.

Лихорадка Ку. На наличие маркеров лихорадки Ку исследовано 5667 экз. (935 пулов) клещей 10 видов, собранных на территории 9 административных образований региона КМВ. Методом ПЦР исследован 4701 экз. (855 пулов) клещей. ДНК Coxiella burnetii выявлена в 34 (4,0%) пулах 4 видов клещей: I. ricinus – 12, D. reticulatus – 11, D. marginatus – 7, R. sanguineus – 4. Методом ИФА исследовано 966 экз. (80 пулов) клещей 9 видов, собранных на территории 5 административных образований. Антиген C. burnetii обнаружен в 2 пулах B. annulatus, собранных в Георгиевском г.о. Маркеры возбудителя лихорадки Ку выявлены на территории 6 административных образований, преимущественно в Минераловодском г.о. (10) и Минеральных Водах (6), в целом – 47,1%. В Кисловодске и Пятигорске ДНК C. burnetii обнаружена у клещей I. ricinus (6) и D. reticulatus (3 пула).

Циркуляция возбудителя лихорадки Ку установлена во всех ландшафтно-географических зонах СК, однако случаи заболевания среди населения регистрируются в основном в степной и полупустынной зонах [11]. За последние 5 лет в регионе КМВ выявлено 5 больных: 4 в Кисловодске и 1 в Георгиевском г.о.

Риккетсиозы. В СК случаев заболевания клещевыми риккетсиозами не зарегистрировано, однако ежегодный эпизоотологический мониторинг свидетельствует о циркуляции возбудителей группы клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ) [11]. Так, за последние 5 лет при исследовании методом ПЦР 4204 зкз. (796 пулов) иксодовых клещей 10 видов маркеры возбудителей КПЛ в регионе КМВ выявлены в 158 пулах 7 видов с преобладающим числом рода Dermacentor: D. reticulatus (82 пула, 51,9%) и D. marginatus (35 пулов, 22,2%). На долю I. ricinus пришлось 16,5%, на другие виды – от 0,6 до 5,0%. Отрицательный результат получен от I. redikorzevi, H. marginatum и B. annulatus. Циркуляция возбудителей группы КПЛ установлена на территории всех ландшафтно-географических зон с преобладанием в Предгорном м.о. (41,8%), Кисловодске и Минераловодском г.о. (по 14,6%).

КГЛ. Одной из наиболее значимых природно-очаговых инфекций в СК является КГЛ, активизация природного очага которой произошла в 1999 г. В течение последних 20 лет ежегодно на территории края регистрируют больных этой особо опасной инфекцией, при эпизоотологическом обследовании выявляют маркеры вируса Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) [12]. Не является исключением и регион КМВ.

В период с 2017 по 2021 г. эпизоотологический мониторинг возбудителя КГЛ проводили на территории 9 административных образований региона КМВ. Было собрано 4328 экз. иксодовых клещей и отловлено 159 особей ММ. Методом ПЦР РНК вируса КГЛ не выявлена. Методом ИФА антиген вируса КГЛ обнаружен в 65 (15,7%) пулах 8 видов клещей из 10 исследованных, из них 43,1% пришлось на D. reticulatus, на I. ricinus и R. sanguineus – 20,0 и 18,5% соответственно, на другие виды – от 1,5 до 6%. Методом ПЦР исследовали суспензии органов ММ, РНК вируса КГЛ не выявлена. Положительные пулы получены на территории 6 административных образований, причем наиболее высокая вирусофорность отмечена в Кисловодске – 44,6%, в 2 раза ниже – в Минеральных Водах, Ессентуках и Пятигорске – 12,3 и 9,2% соответственно. В 2019 г. в Минераловодском г.о. зарегистрирован больной КГЛ. Результаты эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга свидетельствуют о том, что природный очаг КГЛ в регионе КМВ находится в активном состоянии.

ГЛПС. Местных случаев заражения возбудителем ГЛПС в СК не наблюдается. В 2019 г. выявлено 4 завозных случая заболевания. Однако при эпизоотологическом мониторинге ежегодно маркеры возбудителя ГЛПС выявляют у мышевидных грызунов, в том числе и на территории региона КМВ [11]. За последние 5 лет на территории 7 административных образований было отловлено 394 особи мышевидных грызунов, от которых методом ПЦР исследованы суспензии легкого и получено 5 (1,3%) положительных проб. РНК ортохантавирусов выявлена у 2 видов из 11 исследованных: M. arvalis – 57,1% и S. uralensis – 0,4% всех исследованных грызунов этих видов соответственно. Таким образом, основным природным резервуаром ортохантавирусов как в регионе КМВ, так и на территории всего СК является M. аrvalis [13]. Впервые получены доказательства циркуляции в Ставропольском крае хантавируса «Тула», обладающего низким патогенным потенциалом для человека [14].

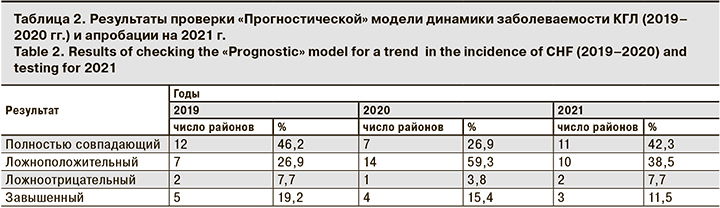

Сохранение напряженной эпизоотолого-эпидемической ситуации в регионе по природно-очаговым (особенно клещевым) инфекциям требует особого внимания к планированию неспецифических профилактических, в том числе акарицидных, мероприятий. Учитывая значительное число отдыхающих на курортах КМВ, также необходимо поддерживать достаточную готовность медицинского персонала для своевременного выявления больных, особенно на случай возникновения КГЛ – особо опасной инфекции. Для помощи в решении этих задач была создана риск-ориентированная методика прогнозирования по каждому административному району СК [15]. Для повышения точности получаемых результатов на ее основе проводится разработка «Прогностической») модели динамики заболеваемости КГЛ [16]. При проведении расчетов был расширен перечень используемых климатических факторов и увеличен временной диапазон для анализа их информативности [16]. С учетом результатов проверки модели на ретроспективных данных 2019–2020 гг., был составлен оперативный прогноз на 2021 г. (табл. 2). Ложноотрицательные результаты были получены только для 2 районов, не входящих в регион КМВ (Шпаковского и Грачевского, где было выявлено по 1 больному), полное точное совпадение прогноза с фактическими данными – для 11 районов, что свидетельствует о перспективности и целесообразности дальнейшего продолжения исследований в этом направлении.

Обсуждение

Маркеры возбудителя ИКБ преимущественно выявляли в Кисловодске (41,5 %) и Ессентуках (33,6 %), но циркуляция возбудителя установлена на всей территории региона КМВ. Основным резервуаром и переносчиком B. burgdorferi s.l. является лесной клещ I. ricinus. Преобладающее число больных ЛБ выявлено в Кисловодске (73,8%), случаи ЛБ отмечены в Пятигорске, Ессентуках и в Минераловодском г.о. Большинство больных ЛБ ежегодно выявляют в регионе КМВ. Данные эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга показали, что природный очаг ИКБ охватывает всю территорию региона и наиболее активно функционирует на территории Кисловодска, куда ежегодно приезжают более 1 млн отдыхающих. Это жители не только России, но и ближнего, и дальнего зарубежья.

Результаты проведенных исследований показали, что в активном состоянии находится природный очаг туляремии. Наибольшую эпизоотическую значимость представляют M. socialis (25,6% зараженных проб) и клещи рода Dermacentor (77,8%). Периодически регистрируются единичные случаи заболевания туляремией людей.

На значительной части региона, включая города-курорты, установлена циркуляция возбудителей ГАЧ и МЭЧ, ДНК которых обнаружена у клещей I. ricinus, что не исключает возможности заболевания населения. Случаи проявления эпидемического процесса ГАЧ и МЭЧ в регионе КМВ не зарегистрированы, однако в 2015 г. у 2 жителей Ставрополя диагноз ГАЧ был подтвержден методом ИФА [11]. Заболевания ГАЧ и МЭЧ часто регистрируют под диагнозами других передаваемых иксодовыми клещами инфекций, что связано со схожестью отдельных клинических проявлений этих болезней, а также недостаточной базой для их лабораторной диагностики [10].

Зараженность клещей возбудителем лихорадки Ку преобладает в Минераловодском г.о. (47,1%), 80,0% больных зарегистрированы в Кисловодске. Основными переносчиками возбудителей клещевых риккетсиозов являются клещи рода Dermacentor (74,1%).

Циркуляция возбудителя КГЛ установлена на территории 6 административных образований из 9 обследованных, наиболее высокая вирусофорность отмечена в Кисловодске (44,6%). В 2019 г. в Минераловодском г.о. зарегистрирован больной КГЛ.

Установлено, что основным природным резервуаром ортохантавирусов в регионе КМВ является M. аrvalis, содоминантом – S. uralensis.

Заключение

Проведенный анализ показал, что на территории региона КМВ СК циркулируют возбудители ПОИ бактериальной (ИКБ, туляремия, ГАЧ и МЭЧ), риккетсиозной (лихорадка Ку, возбудители группы КПЛ) и вирусной (КГЛ, ГЛПС) этиологии. Регистрируются случаи заболевания Лайм-боррелиозом, лихорадкой Ку, туляремией, КГЛ.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения ежегодного эпизоотологического мониторинга в регионе КМВ с усилением санитарно-эпидемиологического надзора за территорией региона, особенно в периоды сезонной активности носителей и переносчиков ПОИ. Для стабилизации эпизоотолого-эпидемической обстановки требуются постоянный контроль за проведением противоклещевых обработок скота, природных биотопов с последующим контролем качества работ компетентными специалистами (энтомологами), прогнозирование неблагоприятных тенденций, оптимизация мер своевременной профилактики с учетом различной степени риска заражения населения, а также совершенствование лабораторной диагностики. Особое внимание необходимо уделять организации подготовки медицинских работников для повышения настороженности в отношении ПОИ для обеспечения своевременного выявления больных и оказания им квалифицированной помощи.

Разрабатываемая авторами «Прогностическая» модель заболеваемости КГЛ позволит не только повысить точность эпидемиологического прогноза – основы для научно обоснованного планирования профилактических мероприятий в регионе КВМ, но и дополнить имеющиеся данные о влиянии климатических факторов на эпидемическую ситуацию по этой особо опасной инфекции. Разработка подобных моделей в дальнейшем планируется для других актуальных для данной территории ПОИ.