В 2000–2015 гг. в Российской Федерации ежегодно регистрировалось от 1800 до 5500 случаев бешенства у животных и 3–17 случаев заболевания людей. Эпидемиологическое неблагополучие в этот период определялось главным образом активностью природных очагов, поддерживаемых лисицами; была отмечена тенденция расширения нозоарела в северном и восточном направлении [1, 2]. Для Азиатской части России характерна приуроченность природных очагов к степным и лесостепным территориям, расположенным вдоль южных границ страны. Но если в Западной Сибири бешенство регистрировали практически ежегодно, то для Восточной Сибири и Дальнего Востока более характерна прерывистая динамика эпизоотий [1, 3, 4]. Забайкалье с конца ХIХ века имело репутацию неблагополучной по бешенству территории, но после 1982 г. сообщения об этой инфекции здесь прекратилась на многие годы [3, 5, 6]. В 2011 г. заболевание было впервые зарегистрировано среди животных на ограниченной территории на юге Республики Бурятия в результате заноса из Монголии [7–9].

К Забайкалью относятся 2 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия и Забайкальский край (в прошлом Читинская область), имеющие протяженную границу с Монголией. Забайкальский край граничит также с Китайской Народной Республикой. Приграничные территории этих стран неблагополучны по бешенству [10–19].

Цель исследования – выявление эпидемиологических особенностей вспышек бешенства, возникших в Забайкалье после длительного периода, в течение которого случаи этой болезни не выявлялись.

Материалы и методы

Проведено описательное эпидемиологическое исследование по данным за 2010–2018 гг., собранным специалистами разных ведомств и организаций в ходе расследования вспышек бешенства в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Оперативные сведения о регистрации случаев бешенства, результатах эпидемиологического обследования очагов, обращаемости населения за медицинской помощью после контактов с животными, данные о вакцинации людей и животных против бешенства на территории Республики Бурятия и Забайкальского края собраны и обработаны региональной санитарно-эпидемиологической службой совместно с ветеринарными специалистами. Пространственное распределение случаев оценивали на основе картографирования по географическим координатам ближайшего населенного пункта с использованием ГИС-технологии (программа QGIS 3.2.1 и электронная ландшафтно-географическая карта мира «Natural Earth»).

Биологический материал для подтверждения диагноза поступал в региональные ветеринарные лаборатории в установленном порядке при выявлении животных с подозрением на бешенство. Кроме того, с целью мониторинга был организован отстрел диких хищных животных за пределами населенных пунктов, а также сбор животных, найденных мертвыми. Вирусологические исследования проводили в соответствии с ГОСТом 26075-13 «Межгосударственный стандарт. Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства»1.

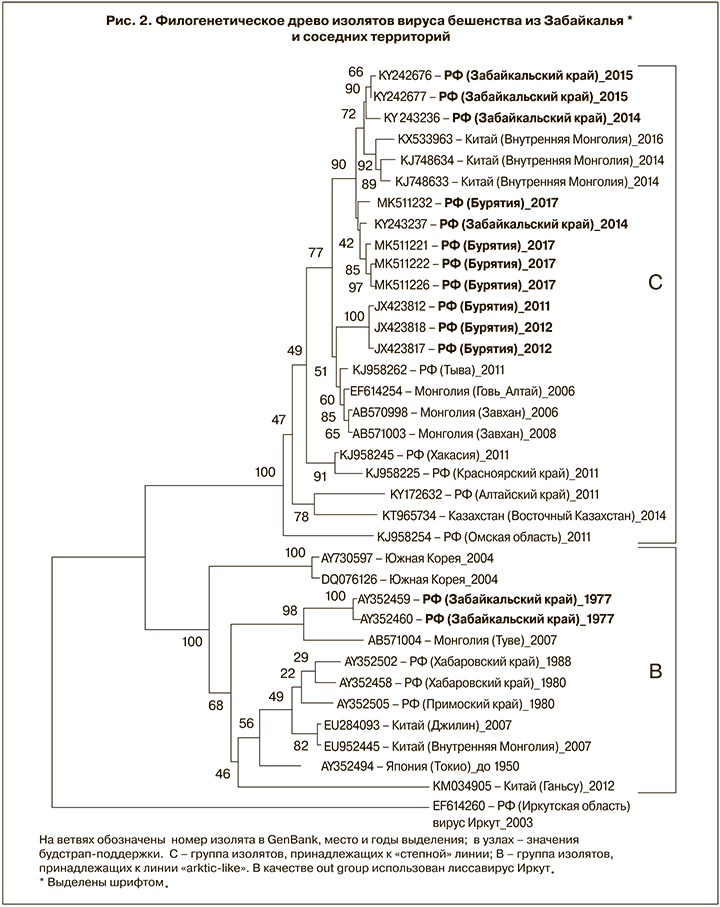

Для молекулярно-генетического анализа использован 21 образец головного мозга животных с подтвержденным диагнозом: 17 из Бурятии (2011–2018 гг.) и 4 из Забайкальского края (2014–2015 гг.). Суммарную нуклеиновую кислоту выделяли из 10% суспензии головного мозга в физиологическом растворе (pH 7,0) с использованием набора «РИБО-преп» («АмплиСенс», Россия). кДНК получали с помощью комплекта реактивов для обратной транскрипции «РЕВЕРТА-L» («АмплиСенс», Россия). Для ПЦР использовали набор реактивов ПЦР-РВ (ЗАО «Синтол», Россия) и ранее апробированные праймеры [8]. Секвенирование проводили с этими же праймерами и набором BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit v. 1.1. (Applied Biosystems, США) на генетическом анализаторе ABI Genetic Analyzer 3500xL (Thermo Fisher Scientific, США). Нуклеотидные последовательности гена нуклеопротеина (N) анализировали при помощи программ Vector NTI v. 9.0 и BioEdit v. 7.1.5.0. Последовательности депонированы в международной базе данных GenBank. Для филогенетического анализа из GenBank выбраны последовательности гена N (длиной 1353 нуклеотидных основания) вируса бешенства из Забайкалья (n = 13), а также с сопредельных территорий России и зарубежных стран (n = 23). Филогенетический анализа выполнен с помощью программы MEGA X. Для оценки значимости различий рассчитывали доверительные интервалы (95% ДИ) и использовали критерий χ2.

Сведения о численности лисицы и волка по данным зимних маршрутных учетов, регулированию численности этих животных и находках их трупов в период эпизоотии собраны специалистами региональной службы по контролю и надзору в сфере природопользования.

Результаты

Бешенство среди лисиц было впервые выявлено в Бурятии в феврале 2011 г. в Закаменском районе в 25 км от границы с Монголией [8]. В течение 3 лет заболевание регистрировали в пределах долины р. Джида не далее 80 км от первичного очага. Число случаев постепенно уменьшалось, и регистрация их прекратилась в 2013 г. В других районах Бурятии были усилены надзорные мероприятия, в том числе проводилось активное обследование на бешенство отстрелянных лисиц и волков (248 особей за 2014–2016 гг.). Однако с 2014 г. по ноябрь 2017 г. случаев бешенства не выявляли.

В июле–августе 2014 г. зарегистрированы первые случаи бешенства в Забайкальском крае в 3 административных районах (Нерченском, Сретенском, Борзинском) на расстоянии от 50 до 250 км на север от государственной границы и более 900 км на восток от района первой вспышки в Республике Бурятия. С наступлением зимы случаи заболевания животных возобновились, и к марту 2015 г. бешенство было выявлено еще в 7 районах на юго-востоке края. Несколько случаев в Борзинском, Забайкальском и Приаргунском районах выявлено в непосредственной близости от государственной границы с Монголией и Китаем (рис. 1, см. на вклейке). Эпизоотия продолжалась в 2016 г., но в 2017 г. случаев бешенства не было зарегистрировано. В 2018 г. выявлен единичный случай в Карымском районе.

В ноябре–декабре 2017 г. зарегистрирована повторная вспышка на юге Бурятии сразу в 4 административных районах, в том числе в том же районе, где в 2011 г. бешенство было установлено впервые. Случаи, выявленные в 2017 г., локализовались на расстоянии от 25 до 210 км севернее границы с Монголией и на расстоянии до 370 км друг о друга. Первый случай выявлен у лисицы в середине ноября в Мухоршибирском районе. Эпизоотия продолжалась в 2018 г., распространяясь в северном направлении. К концу года наиболее удаленные точки регистрации бешенства локализовались в 60–100 км от первого очага в с. Мухоршибрь. Выявлена приуроченность большинства случаев к безлесным территориям, межгорным котловинам и долинам рек (рис.1, см. на вклейке).

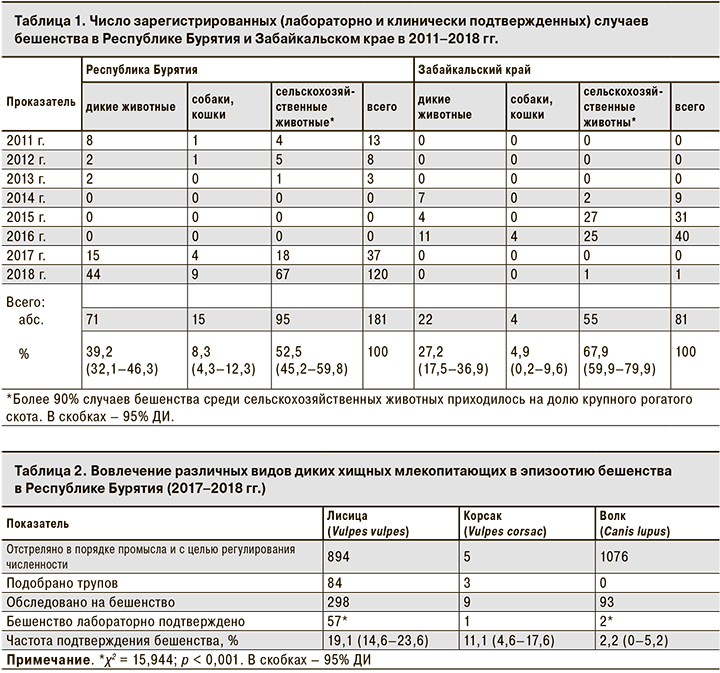

По сводным данным, в обоих субъектах Федерации зарегистрировано более 150 эпизоотических очагов инфекции и более 260 случаев заболевания у животных разных видов, лабораторно подтвержденные случаи составили более 80%. Структура заболеваемости типична для эпизоотий природного типа (табл. 1). Бешенство очень редко регистрировали у собак и кошек.

Основным индикатором вспышек был крупный рогатый скот. Основным источником инфекции служили лисицы, которые проникали в населенные пункты и животноводческие помещения; зарегистрированы случаи нападения на домашних животных и людей. Трупы лисиц чаще, чем трупы других диких хищных животных, обнаруживали в естественных местах обитаниях. Бешенство у других диких животных (волка, корсака, барсука) выявлено в единичных случаях. Данные табл. 2 демонстрируют различную частоту вовлечения в эпизоотию хищных млекопитающих

По данным зимних маршрутных учетов, численность лисицы в Республике Бурятия в 2010–2018 гг. колебалась от 3300 до 6200 особей, численность волка – от 1200 до 2500.

Филогенетический анализ свидетельствует о принадлежности изолятов вируса бешенства, собранных во время текущей вспышки в Забайкалье, к «степной» генетической линии (группа С), распространенной в Евразии от Восточной Европы до Сибири, Казахстана, Монголии и Китая [10, 12, 16, 17, 20, 21]. В пределах этой группы изоляты из Забайкалья наиболее близки к изолятам из Монголии и Китая (автономный район Внутренняя Монголия). Важно отметить, что современные изоляты из Забайкалья значительно отличаются от вирусов, выделенных в Читинской области в 1977 г., которые отнесены к другой генетической линии (группа В или «arctic-like»), характерной для востока Азии (рис. 2).

После вспышек бешенства возрастала обращаемость населения за антирабической помощью, несмотря на редкость контактов с животными, у которых диагноз бешенства был подтвержден (рис. 3). Так, в Республике Бурятия в 2017 г. обратились за медицинской помощью по поводу контактов с дикими животными 3 человека, в 2018 г. – 15. При обследовании эпизоотических очагов в 2017–2018 гг. выявлено и направлено на прививки 100 человек, у которых установлен контакт с животными с подтвержденным диагнозом бешенства. Среди них 96% составляли сельские жители. Чаще всего прививки назначали после контакта с крупным рогатым скотом во время ухода или вынужденного забоя (64%), а также после контакта с бешеными лисицами (25%), собаками (9%) и волками (2%).

Случаев заболевания бешенством людей в 2011–2018 гг. на территории Республики Бурятия и Забайкальского края не зарегистрировано.

Обсуждение

Как показывает опыт борьбы с бешенством лисиц в Европе, государственные и административные границы не являются барьером для распространения инфекции [22, 23]. Эпидемиологические данные, ландшафтно-экологические предпосылки и результаты генотипирования вируса, полученные в ходе расследования вспышек в Забайкалье, свидетельствуют о том же. Не вызывает сомнений, что эпизоотическая ситуация в этом регионе изменилась из-за повторных заносов вируса бешенства с эндемичных территорий, расположенных южнее. К ним относятся сопредельные районы Монголии и Китая, где бешенство среди животных и людей систематически регистрировали в прошлом, и вспышки с участием лисиц наблюдали в последние годы [9, 10, 13, 15, 17, 18]. На значительном протяжении государственной границы отсутствуют естественные географические барьеры для миграций лисицы и волка. Сопредельные территории сходны по укладу жизни сельского населения, которое занимается преимущественно животноводством. На карте нозогеографического районирования Азиатской части России большинство выявленных во время этих вспышек случаев приурочены к степным, лугостепным и суббореальным нозоэкосистемам, непосредственно связанным с аналогичными экосистемами соседних стран [24]. Наконец, изоляты вируса с сопредельных территорий принадлежат к близкородственным вариантам одной генетической линии. Считается, что вирусы этой группы адаптированы к лисице [20–22].

Возникновение повторной вспышки в Республике Бурятия теоретически могло быть результатом заноса из Забайкальского края, так как непреодолимые для хозяев вируса географические барьеры на границе этих двух регионов отсутствуют, а изоляты вируса филогенетически близки. Однако расстояние между крайними точками регистрации случаев бешенства в Республике Бурятия и Забайкальском крае превышает 400 км. Занос вируса из других неблагополучных по бешенству регионов Сибири, расположенных на западе от Забайкалья (юг Западной Сибири, Республики Тыва и Хакасия, юг Красноярского края), исключается, так как между ними и оз. Байкал расположены тысячи километров горной тайги и лесостепи Приангарья (Иркутская область), которые на протяжении многих десятилетий остаются свободными от бешенства. Изоляты вируса бешенства из вышеперечисленных регионов хотя и принадлежат к той же филогенетической линии, что и в Забайкалье, но разделение на группы произошло значительно раньше [8, 21]. Наиболее близки к забайкальским изоляты вируса из Республики Тыва. Это не противоречит возможности трансграничного заноса вируса, так как республики Бурятия и Тыва в пределах России разделены хребтами Восточного Саяна, но обе территории непосредственно связаны со степями Монголии.

Вспышки разобщены во времени и существенно различались по масштабам. По-видимому, первая вспышка была обусловлена единичным заносом вируса, так как изоляты в изолированной межгорной котловине р. Джида незначительно отличались друг от друга [8]. Во время последующих вспышек в Республике Бурятия и Забайкальском крае варианты вируса бешенства группы С имели гораздо больше различий, а точки их выделения были значительно удалены друг от друга. Это свидетельствует о множественных заносах вируса.

По результатам исследований, выполненных в Европе, фронт эпизоотии «лисьего» бешенства, перемещался со скоростью 30–60 км в год [22, 23]. В Западной Сибири с другими условиями обитания лисицы скорость распространения эпизоотий оказалась значительно выше – до 270–370 км в год [3]. В Республике Бурятии с ноября 2017 г. по ноябрь 2018 г. бешенство распространилось на 60–100 км из наиболее активного очага в районе с. Мухоршибирь. Это отчасти объясняет, почему первые случаи бешенства в Забайкалье нередко выявляли на значительном удалении от границы.

Вспышки бешенства в Забайкалье свидетельствуют о расширении области распространения «степного» варианта вируса бешенства в восточном направлении, на что исследователи ранее уже обращали внимание [3, 4]. В настоящее время в эпизоотию вовлечены новые территорий на стыке границ России, Монголии и Китая. В Северо-Восточном Китае «степной» вариант вируса выявлен недавно – в 2008 г. и пока распространен в северных провинциях [16–18]. Вовлечение сопредельных территорий России и Монголии в эпизоотию наблюдалось в этом районе около 40 лет назад. Однако тогда бешенство предположительно продвигалась с востока на запад [11]. Это подтверждают результаты генотипирования вирусов, выделенных от лисиц и корсаков в Читинской области в 1977 г. [10, 20]. Вирусы этой группы были выделены на Дальнем Востоке России (Приморье и Приамурье), на северо-востоке Китая, в Монголии и ряде других стран Азии от енотовидных собак, домашних собак и умерших от бешенства людей [12, 14, 15, 17, 19, 20].

Эпизоотии бешенства, зарегистрированные в Забайкалье в настоящее время и в прошлом, отличались по основному источнику инфекции и эпидемическому потенциалу. В 1950–1980-е годы бешенство в Читинской области наиболее часто регистрировали у собак, а из диких животных – у волков. В этот период в Чите и районах области зарегистрировано более 40 случаев смерти людей от бешенства, единичные заболевания людей до 1981 г. отмечались также в Республике Бурятия. Источником инфекции служили собаки и волки [5]. Еще раз подчеркнем, что во время вспышек в Забайкалье в 2011–2018 г., а также в Хакасии и Красноярском крае, вовлеченных в эпизоотию «лисьего» бешенства в начале ХХI века, заболевания людей не зарегистрированы [2]. Различия эпидемической опасности эпизоотий в разные периоды времени, по-видимому, обусловлены сменой варианта вируса и его основного хозяина. Высказывались предположения о снижении вирулентности для человека вируса бешенства по мере его адаптации к лисице [3]. Однако в начале XXI века 2 случая смерти людей от бешенства после укусов лисиц описаны в Монголии [10, 11]. С другой стороны, в 1970-е годы случаев заболевания людей после укусов лисиц в Забайкалье не наблюдалось, несмотря на то что вирус «arctic-like» выделяли от лисиц и корсаков с частотой до 3,7% [6]. Эпизоотия бешенства в Забайкалье в современный период отличается, прежде всего, незначительным вовлечением в циркуляцию вируса домашних плотоядных – собак и кошек, с которыми люди контактируют гораздо чаще, чем с дикими животными. Очевидно, эта особенность имела основное эпидемиологическое значение.

Известно, что в Монголии и на северо-востоке Китая одновременно циркулирует несколько разных вариантов вируса бешенства, включая варианты, адаптированные к домашней собаке [17, 18]. Это обстоятельство необходимо учитывать при организации санитарной охраны территории, так как события последних лет указывают на возможность трансграничных заносов вируса бешенства в будущем.

Выводы

- Вспышки бешенства, зарегистрированные в Забайкалье в 2011–2018 гг., были обусловлены продвижением «степного» варианта вируса бешенства в восточном направлении и его заносом на периферийные участки степей монгольского типа, благоприятные для обитания лисицы.

- Эпизоотии бешенства в Забайкалье в современный период сопровождались редким вовлечением в циркуляцию вируса домашних собак и волков, в отличие от эпизоотий, описанных в ХХ веке, что, очевидно, связано со сменой варианта возбудителя.

- В связи с возможностью трансграничного распространения вируса бешенства возрастает актуальность международного сотрудничества для координации усилий по борьбе с бешенством в этом регионе.