В настоящее время проблема тяжелых вторичных заболеваний, протекающих с поражением центральной нервной системы (ЦНС), и неврологической патологии, вызванной самим вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сохраняет свою актуальность. Это обусловлено сохраняющимся в России значительным количеством случаев позднего выявления ВИЧ-инфекции (около 25–30% из числа новых случаев), недостаточно высокой долей ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под постоянным диспансерным наблюдением (68,6% из числа россиян, живущих с ВИЧ), и неполным охватом антиретровирусной терапией (АРТ) (56,4% ВИЧ-инфицированных лиц и 82,2% находящихся под диспансерным наблюдением) [1, 2].

Существенно выросло число больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в стационарном лечении в связи с наличием оппортунистической патологии [1]. Если в 2004 г. в Инфекционную клиническую больницу (ИКБ) № 2 Департамента здравоохранения города Москвы были госпитализированы 1500 пациентов с ВИЧ-инфекцией (12% от общего числа стационарных больных за год), то в 2017 г. этот показатель насчитывал 7781 (27,1%) чел. Около половины госпитализированных больных находились на стадиях вторичных заболеваний 4Б (СПИД) – 4В (СПИД), которые у 25–35% были обусловлены поражением ЦНС различной этиологии [3]. Не менее чем у половины умерших больных ВИЧ- инфекцией летальный исход связан со вторичными заболеваниями, нередко протекающими с неврологической патологией центрального генеза [1, 3].

Поражение ЦНС при ВИЧ-инфекции является частым и наиболее сложным для этиологической расшифровки [4–6]. По данным научной литературы [7–9], до 90% умерших больных имеют разной степени выраженности патологические изменения в головном мозге, при этом этиология до 50% случаев менингоэнцефалита/энцефалита оставалась неизвестной даже посмертно. Так, в отделении интенсивной терапии ИКБ № 2 наблюдался 331 больной с поражением ЦНС, из них у 68% причина патологии прижизненно осталась неустановленной [10]. Летальность у пациентов с энцефалитом неясной этиологии составила 81%. В 14% случаях природа поражения головного мозга не была определена даже посмертно [10].

Нередко у больных с неврологической или психоневрологической симптоматикой диагнозы формулируются как «СПИД-деменция», «энцефалопатия на фоне основного заболевания», «энцефалит неясной этиологии», «полиорганная недостаточность», не давая представления о природе патологии головного мозга, этиологическом спектре неврологических поражений и, соответственно, о первоочередности внедрения диагностических процедур и лекарственного обеспечения госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией с поражением ЦНС [6, 11, 12].

Следовательно, анализ спектра поражений ЦНС и определение роли молекулярных методов в расшифровке причин неврологической патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов является актуальной научной и практической задачей.

Цель исследования – установление спектра поражений ЦНС с определением частоты выявления и количественных характеристик ДНК возбудителей нейроинфекций в спинномозговой жидкости (СМЖ) у госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы

Проведены клиническое наблюдение и анализ историй болезни 5485 больных ВИЧ-инфекцией, находившихся на лечении в ИКБ № 2, за 4-летний период. Медиана (Ме) возраста пациентов составила 33 года (19 –72 года). Мужчин было 3998 (72,9%), женщин – 1487 (27,1%). АРТ получали лишь 17% пациентов. Умерли 593 (10,8%) чел. Поражение ЦНС диагностировано у 1310 больных.

Концентрацию РНК ВИЧ в плазме крови определяли методом ОТ-ПЦР-РВ с использованием набора реагентов с аналитической чувствительностью 40 копий/ мл; показатели системы иммунитета определяли методом проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных антител. Для диагностики вторичных заболеваний, протекающих с поражением ЦНС, помимо стандартных лабораторных и инструментальных исследований, проводили МРТ головного мозга с контрастированием, диагностическую люмбальную пункцию. СМЖ и другие образцы биологического материала исследовали методами микроскопии, люминесцентной микроскопии, микробиологическим (культуральным), молекулярно-биологическим методами на наличие возбудителей вторичных заболеваний с количественной оценкой их содержания.

Для качественного или количественного определения нуклеиновых кислот (НК) возбудителей вторичных заболеваний, протекающих с поражением ЦНС, и ВИЧ в образцах СМЖ (n = 1667) использовали ПЦР-РВ, ОТ-ПЦР-РВ. Экстракцию НК проводили с помощью комплекта реагентов «РИБО-преп» (Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – далее ЦНИИЭ), постановку ПЦР-РВ, ОТ-ПЦР-РВ – с использованием наборов реагентов производства того же производителя на приборе с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме реального времени Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Германия) в соответствии с инструкцией производителя. Секционные исследования осуществляли в патологоанатомическом отделении ИКБ № 2.

Для статистической обработки полученных результатов применены пакеты статистических программ Statistica v. 10.0 и SPSS v. 20. Проверку исследуемых признаков на нормальность проводили с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. При отсутствии нормальной распределенности признака для представления данных использовали медиану (Ме) и интерквартильный размах (25-й, 75-й процентили). Для выявления статистически значимых различий в распределениях признака в двух независимых группах использовали непараметрический критерий Манна–Уитни. При изучении распределений признаков в нескольких независимых группах использовали критерий Краскела–Уоллиса с последующим применением критерия Данна для множественных сравнений. Взаимосвязи исследовали с помощью анализа таблиц сопряженности с применением критерия χ2 Пирсона. Уровень значимости для проверяемых статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение

В исследуемой когорте больных ВИЧ-инфекцией стадию 3 (субклиническую) имели 554 (10,1%) чел., стадии вторичных заболеваний в фазе прогрессирования: 4А – 673 (12,3%), 4Б – 925 (16,9%), 4Б (СПИД) – 448 (8,2%), 4В (СПИД) – 2885 (52,6%).

Вирусная нагрузка (ВН) определена у 4457 пациентов. Ее величина колебалась от 0 до 22 794 770 копий/ мл. Ме и интерквартильный размах составили 143 203 [14 643–608 946] копий/мл. 55,7% стационарных пациентов имели критически высокую ВН – > 100 000 копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы. Причем у 26,6% из них показатель превышал 1 000 000 копий/мл, что свидетельствовало о высоком риске развития оппортунистических заболеваний, протекающих с поражением ЦНС.

ВН в СМЖ определена у 97 пациентов. Ее величина находилась в пределах от 0 до 5 501 576 копий/ мл. Ме и интерквартильный размах составили 10 108 [735–63864] копий/мл. Распределение больных по концентрации РНК ВИЧ в СМЖ, согласно выбранным группам, было следующим: РНК ВИЧ в СМЖ отсутствовала в 13,4% случаев (13 пациентов), составляла от 20 до 999 копий/ мл в 22,7% (22), 1000–10 000 копий/ мл – 20,6% (20), 10 001–100 000 копий/ мл – 24,7% (24), 100 001–1 000 000 копий/мл – 15,5% (15), > 1 000 000 копий/мл – 3,1% (3).

Случаев обнаружения РНК ВИЧ в СМЖ при отсутствии вируса в крови не зафиксировано. При наличии и увеличении концентрации РНК ВИЧ в плазме возрастали частота определения и количество вируса в СМЖ. Так, при количестве РНК ВИЧ в крови до 1000 копий/мл (п = 9) РНК вируса в ликворе присутствовала в 66,7% случаев и у большинства в минимальной концентрации; при ВН в плазме до 10 000 копий/ мл (п = 10) вирус присутствовал в ликворе в 80%, причем у 25% – в количестве более 10 000, но не более 100 000 копий/мл; при содержании РНК ВИЧ в крови до 100 000 копий/мл (п = 10) РНК вируса в СМЖ выявлена у всех больных и в 30% случаев – в количестве более 100 000 копий/мл. ВН в плазме превышала ВН в СМЖ у 75,3% (n = 70) больных, показатели были равны в 17,2% (n =16) случаев, но у 7,5% (n = 7) пациентов количество РНК ВИЧ в СМЖ превышало в 10 раз и более концентрацию РНК ВИЧ в плазме, что является весомым аргументом для исследования СМЖ на количественное определение РНК ВИЧ при наличии показаний и подтверждает необходимость назначения больным антиретровирусных препаратов (АРВП) с высоким индексом проникновения через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ).

При оценке сопряженности показателей ВН в плазме и СМЖ, распределенных согласно выбранным группам, у больных, не получающих (n = 79 из 94) и получающих АРТ (n = 15), выявлено, что при отсутствии лечения значимые связи между ВН в крови и СМЖ подобны описанным выше. В группе больных, получающих АРТ менее 6 мес., в большинстве случаев отсутствию или низкому содержанию РНК ВИЧ в плазме соответствовали отсутствие РНК ВИЧ или низкие показатели ВН в СМЖ. Однако у 1 больного на фоне АРТ длительностью менее 3 мес. при концентрации РНК ВИЧ в плазме 164 копии/мл количество вируса в СМЖ составило 14 038 копий/мл, у 2 больных со сроком лечения более 6 мес. при минимальной концентрации РНК ВИЧ в крови (20 и 45 копий/мл) количество РНК ВИЧ было 492 и 865 копий/мл соответственно. Таким образом, в большинстве случаев на фоне приема АРВП имеет место эффективное подавление репликации ВИЧ как в крови, так и СМЖ. Но следует обратить внимание на указанные, пусть и редкие, случаи сохранения вируса в СМЖ на фоне уже достаточно длительной терапии, возможно, связанные с первоначально высокой его концентрацией в биологических жидкостях, неполной приверженностью лечению или недостаточно высоким индексом проникновения через ГЭБ принимаемых АРВП.

Количество CD4+-лимфоцитов у 4646 стационарных больных находилось в пределах от 1 до 2346 клеток/мкл. Ме и интерквартильный размах составили 128 [36–325] клеток/мкл. 43,5% пациентов имели крайне низкое количество CD4+-лимфоцитов (< 100 клеток/мкл), из них в 69% случаев – < 50 клеток/мл, что свидетельствовало о высоком риске развития или наличии тяжелой вторичной патологии, часто протекающей с поражением ЦНС. В то же время в анализируемой группе у части пациентов оппортунистические заболевания с вовлечением ЦНС зафиксированы при отсутствии глубокой иммуносупрессии. При количестве CD4+-лимфоцитов > 200 клеток/мкл ВИЧ-энцефалит имел место в 18,5% (n = 10) всех диагностированных случаев болезни, лимфома головного мозга – в 16,7% (n = 3), прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) – в 9,5% (n = 2), церебральный токсоплазмоз – в 6,9% (n = 19), манифестная цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) – в 6,8% (n = 31), энцефалит, вызванный вирусом варицелла-зостер (ВВЗ), – в 50% случаев (n = 5). В указанной группе число CD4+-лимфоцитов превышало 350 клеток/мкл у 10 больных ЦМВИ, 9 – церебральном токсоплазмозом, 3 – ВИЧ-энцефалитом, 2 – ВВЗ-энцефалитом, 1 – лимфомой головного мозга. В 236 (24,2%) случаях больных туберкулезом число CD4+-лимфоцитов было > 200 клеток/ мкл, из них в 119 – выше 350 клеток/мкл.

Поражение ЦНС было диагностировано у 1310 госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией [23,8% от общего числа больных, 39,3% от числа пациентов на стадии вторичных заболеваний, 4В (СПИД)]. Умерли 372 (28,4%) из числа больных с поражением ЦНС, 62,7% среди умерших.

Спектр и частота заболеваний, протекающих с поражением ЦНС, среди 5485 стационарных больных ВИЧ-инфекцией показаны на рис. 1.

Как следует из представленных данных, спектр неврологических патологий у больных ВИЧ-инфекцией достаточно широк и включает не только классические оппортунистические заболевания, но и энцефалиты, вызванные ВВЗ, вирусом герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6), вторичные гнойные и серозные менингиты, нейросифилис.

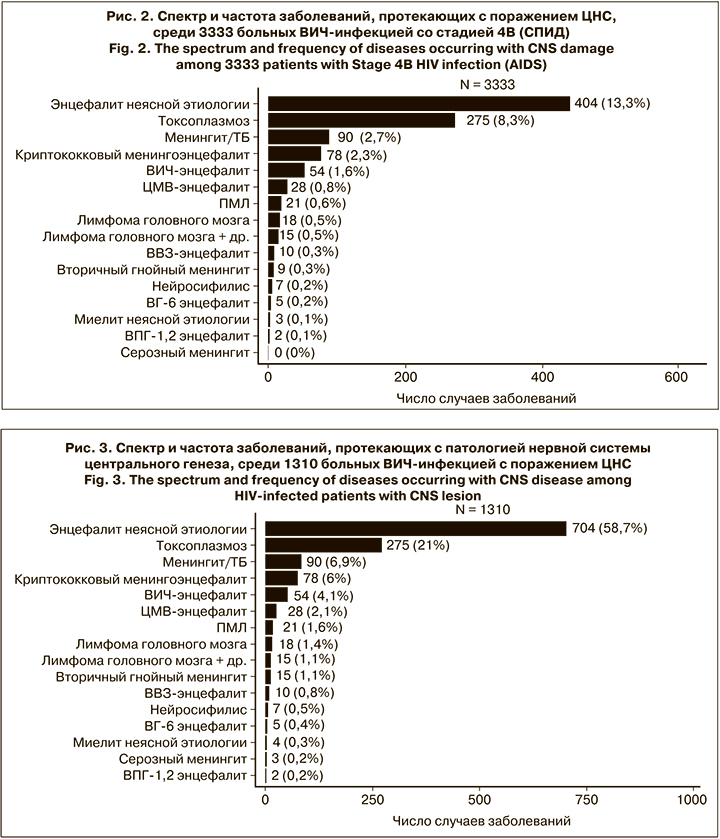

Спектр и частота заболеваний, протекающих с поражением ЦНС, среди 3333 больных ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа представлены на рис. 2.

Среди пациентов на стадии вторичных заболеваний 4В (СПИД) более трети имели поражение ЦНС, обусловленное прежде всего церебральным токсоплазмозом, туберкулезным или криптококковым менингитами, реже –энцефалитами, вызванными ВИЧ или ЦМВ.

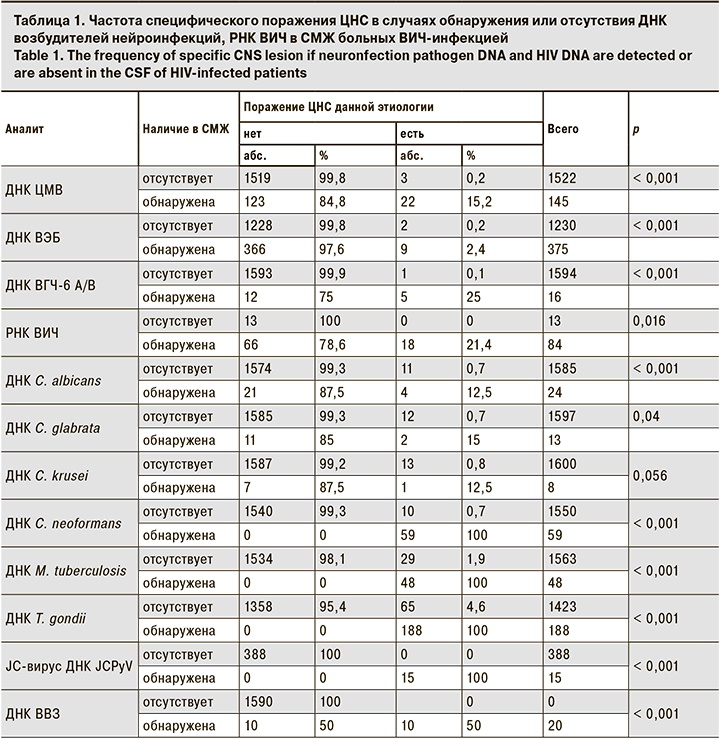

Спектр и частота заболеваний, протекающих с патологией нервной системы центрального генеза, среди больных ВИЧ-инфекцией с поражением ЦНС показаны на рис. 3.

В структуре заболеваний, протекающих с неврологической симптоматикой центрального генеза у 1310 больных ВИЧ-инфекцией, церебральный токсоплазмоз занимал лидирующую позицию, будучи диагностированным в 275 (12,1%) случаев, что предполагает незамедлительное начало терапии бисептолом в соответствующей лечебной дозе при наличии клинических признаков патологии ЦНС, тем более очагового характера поражения головного мозга по данным МРТ (рис. 3).

Иные заболевания, протекавшие с образованием очагов в головном мозге, встречались с существенно меньшей частотой: лимфома ЦНС – в 33 (2,5%) случаях, энцефалит ВВЗ-этиологии – в 10 (0,8%), герпетический энцефалит – в 2 (0,2%). Наличие у больного ВИЧ-инфекцией выраженных нейрокогнитивных нарушений было обусловлено ВИЧ-энцефалитом – 54 (4,1%) случая, ЦМВ-энцефаловентрикулитом – 28 (2,1%) или ПМЛ, вызванной JCPyV – 21 (2%). Клиническая картина воспаления мозговых оболочек была связана с развитием туберкулезного менингита у 90 (6,9%) больных, криптококкового менингита или менингоэнцефалита – у 78 (6%), реже – кандидозного менингита – у 15 (1,1%) или вторичного гнойного менингита – у 15 (1,1%). Следует помнить и о более редких инфекциях ЦНС, таких как нейросифилис [7 (0,5%) случаев] или энцефалит ВГЧ-6A/B этиологии [5 (0,4%) случаев]. С сожалением отметим, что у 704 (53,7%) пациентов природа поражения головного мозга не была установлена, что могло быть связано с крайне тяжелым состоянием больного, быстрым наступлением летального исхода, непроведением МРТ головного мозга и исследования СМЖ на наличие ДНК возбудителей нейроинфекций или РНК ВИЧ, а также, в случае наступления летального исхода, – с отсутствием патологоанатомического исследования и анализа аутопсийного материала на наличие и количество ДНК патогенов «классических» и «неклассических» (ВЭБ, ВГЧ-6A/B, ВГЧ-7) нейроинфекций, РНК ВИЧ.

Частота выявления в СМЖ ДНК различных возбудителей инфекций, протекающих с поражением ЦНС, была следующей: ВЭБ – 26,7% случаев, T. gondii – 11,7%, ЦМВ – 8,7%, C. neoformans – 4,6%, JC-вируса – 3,7%, ДНК M. tuberculosis (МБТ) – 3%, вируса простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) – 2,4%, ВГЧ-6A/B – 1,5%, ВВЗ – 1,2%, С. albicans – 1,9%, С. glabrata – 1,4%, С. krusei – 1,0%. РНК ВИЧ выявлена в СМЖ в 86,6% случаев.

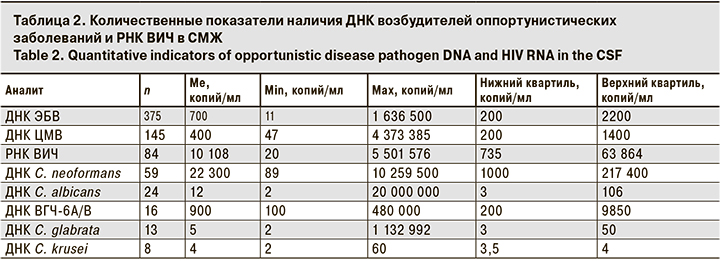

Частота специфического поражения ЦНС в случаях обнаружения или отсутствия ДНК того или иного возбудителя, РНК ВИЧ в СМЖ у больных ВИЧ-инфекцией показана в табл. 1.

Согласно представленным результатам и учитывая очень высокую чувствительность молекулярно-биологических методов [13], отсутствие ДНК возбудителя в СМЖ в подавляющем большинстве случаев исключает его этиологическую роль в развитии энцефалита или менингита. Так, отсутствие в СМЖ ДНК ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6А/В, грибов рода Candida, JCPyV, ВВЗ, РНК ВИЧ исключало наличие поражения ЦНС указанной этиологии с вероятностью 99,2–100%, ДНК МБТ M. tuberculosis – 98,1% и ДНК T. gondii – 95,4% (см. табл. 1).

Оценивая диагностическую специфичность самого факта обнаружения в СМЖ ДНК того или иного возбудителя и РНК ВИЧ, исходя из данных, представленных в табл. 1, можно сделать вывод, что наличие ДНК T. gondii, ДНК МБТ, ДНК C. neoformans, ДНК JCPyV со 100% вероятностью подтверждает природу поражения ЦНС и диктует необходимость незамедлительного начала этиотропного лечения. С другой стороны, диагностическая специфичность присутствия в СМЖ ДНК ВЭБ составила лишь 2,4%, С. albicans – 12,5%, С. krusei – 12,5%, С. albicans – 15%, ЦМВ – 15,2%, ВГЧ-6 А/В – 25%, РНК ВИЧ – 21,4%. Следовательно, для данных возбудителей диагностическая специфичность их качественного определения в СМЖ является низкой и свидетельствует о необходимости количественного определения ДНК перечисленных возбудителей с целью подтверждения этиологического диагноза и обоснования назначения специфической терапии.

Абсолютное число и количественные характеристики выявления ДНК возбудителей вторичных инфекций, РНК ВИЧ в СМЖ представлены в табл. 2.

Как видно из представленных данных, диапазон количественных характеристик присутствия ДНК возбудителей чрезвычайно высок, например, для ДНК ВЭБ – от 11 до 1 636 500 копий/мл, ДНК ЦМВ – от 400 до 4 373 385 копий/мл, C. glabrata – от 2 до 1 132 992 копии/мл. В связи с чем предстоит с помощью соответствующих статистических методов, прежде всего ROC-анализа, определить ту концентрацию ДНК каждого возбудителя, которая будет характеризоваться максимальной диагностической специфичностью и, соответственно, подтверждать этиологическую роль патогена в имеющейся неврологической патологии.

Так, в наших предыдущих исследованиях были установлены концентрации ДНК ЦМВ в бронхоальвеолярном лаваже, равные 9000 и 90 000 копий/мл, в биоптатах бронхов – 3500 и 10 000 копий/мл, мокроте – 20 000 и 45 000 копий/мл, с 95% и 99% специфичностью подтверждающие ЦМВ-природу поражения легких у больных ВИЧ-инфекцией [14]. Выявление ДНК ЦМВ в лейкоцитах крови в концентрации 2,95 lg/105 клеток крови или в плазме в концентрации 9000 копий/мл с 95% специфичностью, а в концентрациях 3,95 lg/105 клеток крови и 90 000 копий/мл соответственно с 99% специфичностью подтверждает наличие манифестной ЦМВИ, протекающей с поражением легких, а у ряда больных – и с поражением нервной системы [14].

Для инфекции, вызванной C. neoformans, при которой сам факт выявления ДНК возбудителя в СМЖ подтверждает диагноз криптококкового менингита или менингоэнцефалита, был отмечен крайне широкий диапазон концентраций ДНК криптококка в ликворе – от 89 до 10 259 500 копий/мл, клиническое значение которых еще только предстоит установить.

Прижизненная и своевременная расшифровка этиологии поражения головного мозга у больных ВИЧ-инфекцией, позволяющая в короткие сроки начать этиотропную терапию, по-прежнему является актуальной проблемой, решение которой во многих случаях сохранит человеку жизнь и предотвратит наступление тяжелой инвалидности. Дальнейшее понимание клинического значения количественного содержания в СМЖ ДНК возбудителей вторичных заболеваний, протекающих с поражением ЦНС, внесет существенный вклад в построение диагностических алгоритмов при патологии нервной системы центрального генеза не только при ВИЧ-инфекции, но и у больных с неврологической патологией в целом.

Выводы:

Представленные результаты исследования демонстрируют высокую долю госпитализированных пациентов с ВИЧ-инфекцией, находящихся на поздних стадиях болезни, часто имеющих крайне высокие показатели ВН, полное истощение клеточного звена иммунитета и, как следствие, целый спектр тяжелых вторичных заболеваний, протекающих, в частности, с поражением ЦНС и требующих применения самых современных инструментальных и лабораторных диагностических методов, а также длительной дорогостоящей этиотропной терапии. Основная причина подобного положения – неполучение АРТ большинством ВИЧ-инфицированных до момента их госпитализации.

Показана корреляционная связь между частотой выявления и концентрацией РНК ВИЧ в крови и СМЖ, при этом продемонстрирован ряд случаев более высокой ВН в ликворе по сравнению с плазмой, в том числе у больных, получающих АРТ, что подчеркивает необходимость назначения АРВП с высоким индексом проникновения через ГЭБ пациентам на поздних стадиях заболевания, при высокой ВН в плазме и СМЖ и/или с клинической картиной поражения ЦНС.

У больных ВИЧ-инфекцией поражение ЦНС является частым и сложным для этиологической расшифровки. Патология ЦНС в форме энцефалита, менингоэнцефалита или менингита имела место у 1310 пациентов (23,8% от общего числа госпитализированных больных, 39,3% от числа больных на стадии СПИДа). Из них умерли 372 чел. (28,4% больных с поражением ЦНС, 62,7% среди умерших).

Ведущей причиной неврологической патологии центрального генеза у больных ВИЧ-инфекцией остается церебральный токсоплазмоз, наиболее частая причина менингита – туберкулез, реже – криптококковая инфекция. В случае развития нейрокогнитивных расстройств прежде всего следует думать о ЦМВ-энцефаловентрикулите, ВИЧ-энцефалите, ПМЛ. Увеличивается частота лимфом головного мозга. Клинически не охарактеризованы поражения головного мозга, вызванные ВЭБ (помимо первичной лимфомы ЦНС), ВГЧ-6. Остается значительной доля энцефалитов неясной этиологии (53,7% случаев) среди больных с поражением ЦНС.

Учитывая высокую чувствительность метода на основе ПЦР, отсутствие ДНК возбудителя той или иной нейроинфекции и РНК ВИЧ в СМЖ в подавляющем большинстве случаев исключает их роль в развитии патологии ЦНС у больных ВИЧ-инфекцией.

Наличие в СМЖ ДНК T. gondii, ДНК МБТ, ДНК C. neoformans, ДНК JCPyV имеет 100% диагностическую специфичность. Выявление ДНК этих возбудителей в СМЖ подтверждает соответствующую этиологию энцефалита/менингоэнцефалита у больных ВИЧ-инфекцией.

Качественное обнаружение ДНК ЦМВ, ДНК ВЭБ, ДНК ВГЧ-6, грибов рода Сandida, а также РНК ВИЧ не является достаточным для подтверждения этиологической роли данных патогенов в поражении головного мозга. Установлен широкий диапазон концентраций указанных возбудителей в СМЖ у больных ВИЧ-инфекцией. Определение клинического значения количественных характеристик данных возбудителей в СМЖ пациентов с ВИЧ-инфекцией является целью следующего исследования.