Эффективное противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции опирается на привлечение и удержание пациентов в режиме диспансерного наблюдения и лечения, что обеспечивается решением задач формирования и поддержания приверженности. При этом важным критерием успеха лечения служит своевременное начало антиретровирусной терапии (АРТ) до развития клинически выраженного иммунодефицитного состояния. В 2018 г. более трети пациентов, начинающих лечение, имели тяжелый иммунодефицит, то есть начинали лечение поздно, когда требовалось безотлагательное начало терапии [1, 2]. Такие пациенты имеют высокие риски нарушения приверженности или прекращения терапии, возможности их консультирования ограничены. Наряду с этим привлечение к раннему лечению людей, которые еще не имеют особых проблем со здоровьем, представляет собой непростую задачу.

В этой связи актуально изучение факторов, которые влияют на поведение ВИЧ-инфицированных пациентов, связанное с соблюдением рекомендаций специалистов [3, 4]. Работы, в которых предпринимается попытка рассмотреть приверженность как феномен, выходящий за границы привычного нозоцентрического подхода, относительно немногочисленны [5], однако все больше исследователей обращаются к изучению психосоциальных аспектов лечения заболевания. В настоящее время происходит накопление данных о качестве жизни пациентов, живущих с ВИЧ, их отношении к лечению, влиянии стигматизации на их приверженность в контексте ВИЧ-инфекции [6–8].

В настоящем исследовании мы использовали пациент-центрированный подход, целью которого стало изучение факторов, представляющих риск нарушения приверженности пациентов лечению ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы

В 2019 г. были опрошены 311 ВИЧ-инфицированных пациентов (209 мужчин и 102 женщины), планирующих и получающих лечение в специализированном научно-исследовательском отделе эпидемиологии и профилактики СПИДа ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. Все респонденты дали согласие на участие в опросе.

В 1-ю группу были включены пациенты, опрошенные при изменении схемы АРТ (n = 241). Средний возраст составил 45,5 ± 7,3 года, медиана «стажа» жизни с ВИЧ – 12 лет [интерквартильный размах (ИР) – 7–15]. Во 2-ю группу вошли пациенты, впервые начинающие лечение (n = 70). Средний возраст составил 36,7 ± 7,9 года, «стаж» заболевания – 3 года (ИР – 1–6).

В 1-й группе стадию 3 (субклиническую) регистрировали у 69,4% пациентов, 4А–4В (стадию вторичных заболеваний) – у 30,6% (из них стадию 4В – у 22,7%).

Во 2-й группе острая ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 1,8% больных, стадия 3 – у 88,3%, 4А–4Б – у 9,9%. Пациентов, имеющих стадию 4В, не было.

На момент начала исследования среднее количество СD4+-лимфоцитов в 1-й группе составило 604 ± 236 клеток/мкл, во 2-й группе оно было значимо ниже – 443,9 ± 177 клеток/мкл (p < 0,001). Количество СD4+-лимфоцитов < 350 клеток/мкл в 1-й группе имели 12,5% пациентов, во 2-й – 31,5% (р < 0,05).

Пациенты 1-й группы имели неопределяемую вирусную нагрузку (ВН), тогда как во 2 группе медиана ВН составила 16 452 копий/мл (ИР – 6430–77 979).

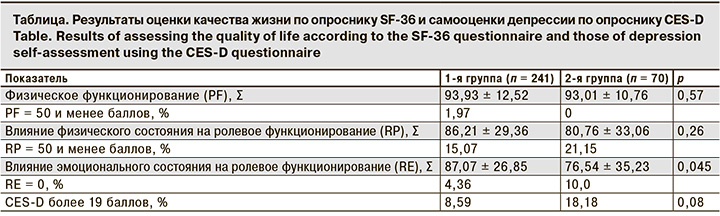

Мы использовали шкалы методики The Short Form-36 (SF-36), которая представляет собой неспецифический опросник для оценки качества жизни. 36 пунктов опросника сгруппированы в 8 шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют от 0 до 100, где 100 представляет полное здоровье.

Физическоe функционирование (Physical Functioning – PF), влияние физического состояния на ролевое функционирование (Role-Physical Functioning – RP) и влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование (Role-Emotional – RE) оценивали по стандартным шкалам методики SF36.

Общее состояние здоровья (General Health – GH) оценивали по результатам ответа на структурированный вопрос «Как бы Вы в целом оценили состояние Вашего здоровья?» («отличное», «очень хорошее», «хорошее», «посредственное», «плохое»).

Степень ограничения социальной активности (Social Functioning – SF) оценивали по результатам ответа на вопрос «Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение последних 4 недель мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, соседями или в коллективе?» («совсем не мешало», «немного», «умеренно», «сильно», «очень сильно»).

Выявление депрессивного расстройства проводили с помощью самоопросника CES-D (The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale), который включает 20 вопросов (на каждый из которых нужно выбрать 1 из 4 вариантов ответа) и является одним из наиболее часто используемых в скрининговых исследованиях.

В 1-й группе изучали удовлетворенность предшествующей терапией (опросник удовлетворенности терапией ВИЧ – HIVTSQs). Оценивали такие аспекты, как удовлетворенность терапией в целом; насколько терапия, по мнению пациента, контролирует у него ВИЧ; удовлетворение степенью выраженности побочных эффектов лечения; насколько удобной пациент считает терапию; насколько она сочетается с образом жизни. Ответы пациентов выражались в баллах от 0 до 10, где 0 – минимальный балл, 10 – максимальный.

Полученные материалы были подвергнуты статистической обработке с использованием программы Statistiсa 8. При нормальном виде распределения определяли средний показатель (М), стандартное отклонение (SD). Для оценки достоверности различий между двумя группами применяли методы параметрической статистики, t-критерий Стьюдента. При ненормальном распределении данных определяли медиану (Ме) с интерквартильным размахом (L – 25 нижний квартиль, H – 75 верхний квартиль). Для определения достоверности отличий использовали критерий Манна–Уитни. Различия средних величин признавали статистически значимыми (достоверными) при p < 0,05.

Результаты

По ряду изучаемых параметров между группами были обнаружены статистически достоверные различия. Так, число респондентов, оценивших состояние своего здоровья как «посредственное», во 2-й группе было достоверно выше, чем в 1-й (р < 0,05). При этом доли респондентов мужчин и женщин в 1-й группе были равны, а во 2-й группе преобладали мужчины (78,57%).

На визите включения в исследование специалистами были зарегистрированы жалобы на состояние здоровья у 8,59% пациентов 1-й группы и у 16,8% пациентов 2-й группы.

Чаще всего пациенты предъявляли неспецифические жалобы на слабость и/или утомляемость: 36% в 1-й группе и 76,5% во 2-й.

В 1-й группе более 1 жалобы зафиксировано в 24% случаев, во 2-й – в 58,8%, при этом во 2-й группе 70% респондентов предъявляли множественные жалобы астенического характера: слабость, отсутствие аппетита, снижение настроения, утомляемость, частые ОРВИ.

В 1-й группе ожидаемо регистрировали жалобы, связанные с нежелательными явлениями терапии, принимаемой до включения в настоящее исследование (20% контента): пожелтение склер, нарушение сна, боли в животе, связанные с приемом АРТ.

На визите включения жалобы на боль предъявили по 12% пациентов каждой группы (боль в животе, в суставах, в месте перелома, перенесенного в анамнезе), однако уровень боли и другие ее аспекты на данном этапе исследования не оценивали.

Результаты, полученные по шкалам физического функционирования, ролевого функционирования, связанного с физическим состоянием, и ролевого функционирования, связанного с эмоциональным состоянием, представлены в таблице.

Доля респондентов, отметивших отсутствие ограничения социальной активности в 1-й группе составила 75,87%, во 2-й – 60%.

Результат более 19 баллов, полученный по методике CES-D и свидетельствующий о наличии депрессивного расстройства, показали 22 (8,59%) респондента 1-й группы, в равных долях мужчины и женщины.

Во 2-й группе результат более 19 баллов показали 10 (18,18%) респондентов, из них 7 мужчин и 3 женщины. Обращает на себя внимание, что показатель более 37 баллов (тяжелая депрессия) фиксировали только у 2 респондентов-мужчин во 2-й группе. Не ответили на вопросы в 1-й группе 23 пациента, во 2-й – 15 (р < 0,05).

Только 25,7% пациентов 1-й группы были полностью удовлетворены терапией по всем изучаемым аспектам (10 из 10 баллов). Доля низких баллов (5 и менее) по шкале общей удовлетворенности терапией составила 14,9%.

Контроль ВИЧ-инфекции считали неудовлетворительным (5 баллов и менее) 4% пациентов, 18,3% выразили неудовлетворенность степенью выраженности побочных эффектов лечения (5 баллов и менее). 6,8% респондентов считали схему лечения слишком сложной, 12,7% – неудобной, 13,7% – плохо сочетающейся с образом жизни.

Обсуждение

Результаты проведенного исследования позволяют оценить самооценку участниками физического компонента здоровья как благополучную. Полученные значения по шкалам физического функционирования, ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием, в среднем были более 80 баллов, что говорит об относительно хорошем уровне их физического состояния. Доля респондентов, оценивших физическое состояние по шкале PF в 50 баллов и менее, была невелика, а во 2-й группе таких пациентов не было. При этом число пациентов, оценивших общее состояние здоровья как «посредственное», во 2-й группе было достоверно выше.

Интересно отметить, что в исследовании, проведенном М.Г. Москвичевой и соавт. [8], представлены данные, свидетельствующие о более низких показателях по шкалам PF и RP, полученных у ВИЧ-инфицированных респондентов. Авторы опросили пациентов, находящихся на стационарном лечении (группа 1) и получающих первичную специализированную медико-санитарную помощь в условиях ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Челябинска (группа 2). Среднее значение показателя по шкале PF в группе 1 составило 45,9 балла, в группе 2 – 48,3 балла; по шкале RP – 52,1 и 60,8 соответственно. По-видимому, пациенты, участвующие в нашем исследовании, более высоко оценивали свое физическое состояние, а влияние, которое оно оказывало на их ролевое функционирование, было сравнительно невелико.

Роль эмоционального состояния в ролевом функционировании ВИЧ-инфицированных пациентов, по данным М.Г. Москвичевой и соавт., было существенным: среднее значение показатели по шкале RE в группе 1 составило 18,4 балла, в группе 2 – 71,2 балла (р < 0,05). В нашем исследовании среднее значение этого показателя было выше (87,07 и 76,54 балла соответственно), но доля респондентов, продемонстрировавших нулевое значение показателя, во 2-й группе была выше: 10% против 4,36% в 1-й группе. По-видимому, уязвимость эмоциональной сферы пациентов, которые готовились к началу лечения, была более высокой, что подтверждается результатами опроса по методике CES-D. Хотя статистически достоверной разницы выявлено не было, во 2-й группе доля респондентов, имеющих высокие баллы в методике CES-D, была больше.

Отсутствие ограничений социального функционирования во 2-й группе было менее выражено, чем в 1-й – 60 и 75,87% соответственно.

Полученные данные свидетельствуют о различиях между респондентами, имеющими опыт АРТ, и пациентами, которые впервые начинают лечение.

Так, у пациентов 1-й группы «стаж» жизни с ВИЧ был в 4 раза продолжительнее (Ме – 12 лет), треть пациентов этой группы в анамнезе имели оппортунистические заболевания (стадия 4А–4В), тогда как во 2-й группе только 9,9% пациентов имели клинически «продвинутые» стадии заболевания 4А и 4Б, а стадия 4В не была зарегистрирована (р < 0,05). Следует отметить, что все пациенты 1-й группы принимали АРТ, а пациенты 2-й группы только готовились начать лечение.

Следовало ожидать, что количество СD4+-лимфоцитов у пациентов 1-й группы было существенно выше и в среднем соответствовало норме (604 клетки/мкл), тогда как во 2-й группе оно составило в среднем 443 клетки/мкл. Важно отметить, что во 2-й группе было в 2 с лишним раза больше пациентов, имеющих выраженный иммунодефицит (< 350 клеток/мкл) – 31,5% против 12,5% в 1-й группе). Вероятно, разница в самооценке состояния здоровья и количестве жалоб пациентов объясняется их соматическим состоянием. В 1-й группе было больше пациентов с длительным течением ВИЧ-инфекции, далеко зашедшими стадиями заболевания, при этом прием АРТ способствовал подавлению ВН, увеличению количества СD4+-лимфоцитов, что позволило им чувствовать себя лучше, чем пациенты без АРТ, но имеющие меньший «стаж» и бессимптомные стадии заболевания. В то же время при оценке качества жизни по методике SF-36 достоверная разница между группами была получена только по шкале влияния эмоционального состояния на ролевое функционирование, которое можно интерпретировать как существенное ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния.

Нужно отметить, что только четверть пациентов 1-й группы на момент включения в исследование были удовлетворены принимаемой терапией по анализируемым аспектам. Наибольшее число пациентов не удовлетворяла степень выраженности побочных эффектов принимаемой схемы лечения, наименьшее – контроль терапии над вирусом, хотя в реальности ВН была подавлена у всех респондентов. В ходе исследования менялись схемы лечения, что позволит в дальнейшем сравнить показатели удовлетворенности новой и предыдущей схемами АРТ.

Заключение

Таким образом, при относительно благополучной ситуации с вирусологическим и иммунологическим контролем лечения, удовлетворительным соматическим состоянием пациентов остается ряд задач, связанных с анализом факторов эмоциональных переживаний, отношения пациентов к проводимому лечению, их удовлетворенности получаемой терапией. Особое внимание специалисты должны уделять эмоциональному состоянию пациентов, впервые начинающих лечение ВИЧ-инфекции, а также удовлетворенности лечением пациентов, уже принимающих АРТ.

Технологии формирования приверженности диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции основаны на изучении факторов риска ее нарушения и ресурсов, способствующих ее поддержанию в условиях реальной клинической практики. Использование методик, которые позволяют оценить наличие депрессивного расстройства, качество жизни пациентов, их удовлетворенность терапией, позволяет уточнить объем и содержание мероприятий, направленных на профилактику рисков и восполнение ресурсов.

Можно согласиться с мнением исследователей об актуальности эмоциональной уязвимости пациентов, инфицированных ВИЧ [7]. Перспектива эффективного лечения заболевания требует учета психосоциальных обстоятельств каждого пациента, что может осуществляться в рамках мультипрофессиональной модели оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции.