В последние годы в нашей стране сложилась неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции: растет число новых случаев заражения, число умерших ВИЧ-позитивных россиян, возросла доля женщин, вовлеченных в эпидемический процесс [1, 2]. Аналогичные тенденции характерны и для Волгоградской области [3, 4]. В ряде регионов ситуация близка к критической [5]. Все это повышает нагрузку на учреждения здравоохранения, входящие в систему медицинской помощи данной категории граждан, увеличивает финансовое бремя. ВИЧ-инфекция – заболевание хроническое, длительно текущее, при этом состояние здоровья больного, качество его жизни во многом зависят от того, какой стадии достиг инфекционный процесс, какие вторичные заболевания развились на фоне иммунодефицита. От этого будет зависеть объем медицинской помощи, а значит и потребность в диагностических средствах и лечебных препаратах [6]. Важно иметь целостное представление не только об эпидемической ситуации по данному заболеванию на той или иной территории, но и о клинической. Мониторинг позволяет оценить число пациентов с разными стадиями инфекционного процесса; наиболее часто диагностируемые вторичные заболевания; пациентов, получающих антиретровирусную терапию (АРТ), и ряд других показателей. Эта информация способствует эффективному прогнозированию ситуации, планированию лечебно-диагностических мероприятий, рациональному распределению средств.

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы на основе статистических данных за 2011–2015 гг. дать клиническую характеристику больных ВИЧ-инфекцией на территории Волгоградской области и разработать рекомендации по улучшению обеспечения лечебно-диагностического процесса при указанной патологии.

Материалы и методы

На основании данных, полученных в ГБУЗ «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в 2011–2015 гг. (использовали годовые отчетные формы № 61 федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией», утвержденные постановлением Федеральной службы государственной статистики 09.01.2008), проведен сравнительный анализ различных характеристик группы пациентов, инфицированных ВИЧ, из числа жителей Волгоградской области. В частности, определены в динамике соотношение числа больных с разными стадиями ВИЧ-инфекции; пациентов, впервые взятых под наблюдение; состоявших под наблюдением в 2011–2015 гг.; динамика за 5 лет числа умерших; структура причин, приведших к летальному исходу. Проанализирован качественный и количественный состав вторичных заболеваний за указанные годы (в том числе более подробно – инфекционных заболеваний), охват АРТ (в абсолютных цифрах и процентном отношении). Сравнение проводили с помощью ранжирования экстенсивных показателей. Статистическая и графическая обработка данных выполнена с помощью программы Microsoft Excel 2007.

Результаты и обсуждение

Одной из важнейших характеристик группы ВИЧ-инфицированных больных как субъекта медицинской и социальной помощи является их состав по стадиям болезни. Важную информацию, необходимую для планирования объема медицинской помощи, можно получить, анализируя стадии процесса у впервые выявленных больных (рис. 1, а см. на вклейке).

Большинство впервые выявленных больных имеют стадию заболевания 3 (субклиническую). Она характеризуется отсутствием вторичных заболеваний, следовательно, непосредственной угрозы для жизни больных нет. Однако ориентируясь только на стадию процесса, проблематично прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, особенно если по каким-то причинам пациент не получает АРТ: когда следует ожидать значительного снижения иммунологических показателей и резкого возрастания риска вторичных заболеваний? Когда у больного появится неотложная необходимость в АРТ? Это затрудняет адекватное планирование объема медицинской помощи, а значит и потребности в диагностических средствах, лекарственных препаратах, в том числе антиретровирусных. По нашему мнению, для повышения эффективности планирования в отчетную форму № 61 необходимо включить дополнительные сведения о состоянии впервые выявленных пациентов, в частности, о количестве у них CD4+-лимфоцитов. Это не было предусмотрено в форме, утвержденной Постановлением Росстата от 09.01.2008 № 1, действовавшей до 2015 г.1 Новая годовая отчетная форма № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека», утвержденная Приказом Росстата от 30.12.2015 № 672 [7], значительно улучшена по сравнению с предыдущей. В ней расширен ряд фиксируемых категорий пациентов, в том числе в некоторых разделах учитываются показатели иммунного статуса, в частности, в 4-м («Диспансерное наблюдение за пациентами, больными ВИЧ-инфекцией с проявлениями туберкулеза») и 6-м («Результаты лечения пациентов, больных ВИЧ-инфекцией»). Однако и она не предусматривает распределения впервые выявленных больных по уровню иммунологических показателей (количеству CD4+-лимфоцитов)2. Нам представляется рациональным дополнение 1-го раздела («Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции») подразделом, содержащим эту информацию («Число впервые выявленных больных, обследованных на иммунный статус; из них больных с количеством CD4+-лимфоцитов > 500, < 500, < 350, < 200, < 100, < 50»).

Внедрение учета этих показателей, по нашему мнению, позволит оценивать объем необходимой медицинской помощи, следовательно, повысит эффективность планирования потребности в диагностических средствах и лекарственных препаратах, поможет регулировать обеспечение ими.

Кроме того, анализируя данные, мы видим, что велика доля лиц, выявляемых в стадии вторичных заболеваний. К примеру, в 2015 г. среди впервые выявленных больных стадию 3 имели 66,8%, 4А – 15,7%, 4Б – 9,1%, 4В – 8,0%, 2Б и 5 – по 0,2%. Таким образом, на стадию вторичных заболеваний (а также терминальную) пришлось 33,0% всех впервые выявленных случаев. С 2011 по 2014 гг. эти показатели был еще выше и составили соответственно 43,7, 38,9, 41,0 и 39,5%. По данным литературных источников [6, 8], острая стадия ВИЧ-инфекции развивается у 50–90% инфицированных лиц в первые 3 мес. после заражения, при этом примерно у половины имеется клиническая симптоматика, включающая лихорадку, лимфаденопатию (наиболее частые симптомы острой фазы). В то же время, как мы видим, острую стадию ВИЧ-инфекции диагностируют менее чем у 1% впервые выявленных пациентов, то есть в большинстве случаев она остается нераспознанной. Вероятно, симптоматика расценивается как какое-либо другое заболевание, например, ОРВИ. С целью раннего выявления инфицирования можно предложить обследование на ВИЧ больных, имевших эпизод острого лихорадочного состояния длительностью более 2 недель, сопровождавшегося лимфаденитом, путем включения скрининга на ВИЧ в план их диспансерного наблюдения (примерно через 3 мес. после такого эпизода).

Важную информацию, необходимую для эффективного планирования объема медицинской помощи, мы получаем, анализируя состав ВИЧ-инфицированных, находящихся под наблюдением, по стадиям заболевания. Так, в нашей области в 2015 г. из общего числа наблюдаемых 58,4% составляли пациенты со стадией 3 (субклинической). На долю больных со стадий 4А приходилось 23,8% случаев, 4Б – 14,1%, 4В – 3,7%, 2Б и 5 – менее чем по 0,1% (рис. 1, б см. на вклейке). Для прогнозирования ситуации необходимо отслеживать динамику состава наблюдаемых больных по стадиям ВИЧ-инфекции, особенно важно определить число больных со стадией вторичных заболеваний. На рис. 1 показано, что в Волгоградской области с 2012 до 2014 г. число больных со стадией 4В сокращалось, а в 2015 г. значительно возросло. Число пациентов со стадиями 4А и 4Б (не считая небольшого снижения в 2012 г.) неуклонно возрастало. Число пациентов со стадией вторичных заболеваний в целом с 2011 по 2014 г. немного уменьшалось (с 40,2 до 36,0%), а в 2015 г. увеличилось до 41,6%. Это позволяет прогнозировать рост финансовых затрат на лечение данной категории пациентов за счет увеличения числа вторичных заболеваний.

Число больных, умерших за указанный период, сначала снижалось с 222 человек в 2011 г. до 158 – в 2012 г., затем с 2013 по 2015 г. повышалось соответственно с 239 до 342. Эти данные не свидетельствуют о росте летальности, так как увеличение числа смертей происходило на фоне роста общего числа состоявших под наблюдением пациентов, то есть доля летальных исходов оставалась примерно на одном уровне: с 2011 по 2015 г. она составляла соответственно 4,1, 4,2, 3,6, 3,6 и 4,1%. Тем не менее, рост абсолютного числа умерших подтверждает увеличение нагрузки на лечебную сеть.

Не исключено, что одним из факторов, сдерживающих снижение летальности среди ВИЧ-инфицированных больных, несмотря на возросшие возможности специфического лечения, может являться изменение характеристик эпидемиологического процесса: смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы, а значит и ухудшение в целом преморбидного фона за счет сопутствующих соматических заболеваний. Однако подтвердить это положение на основании данных анализируемой отчетной формы не представляется возможным.

В связи с тем, что в отчетной форме нет расшифровки причин смерти (за исключением ВИЧ-инфекции и туберкулеза), возможности проведения анализа ограничены. Тем не менее, анализируя соотношение числа умерших ВИЧ-инфицированных больных с разными стадиями ВИЧ-инфекции (рис. 2, а см. на вклейке), мы видим, что почти в 2 раза возросло число умерших со стадией 3, для которой не характерно наличие вторичных заболеваний. Этот факт заслуживает внимания, так как может свидетельствовать о недостаточности диагностики в этой группе. Кроме того, мы можем оценить число умерших от ВИЧ-инфекции (рис. 2, б см. на вклейке). Доля смертей от ВИЧ-инфекции среди общего числа летальных исходов у ВИЧ-позитивных пациентов в 2011–2012 гг. возросла с 43,7 до 59,5%, а в 2013–2015 гг. снижалось соответственно до 47,3, 37,3 и 32,2%. Впрочем, четких критериев, что считать причиной смерти от ВИЧ, нет.

Значительный вклад в летальность вносят сопутствующие заболевания, в частности, туберкулез. Наихудший результат был зарегистрирован в 2013 г., когда от болезни, вызванной ВИЧ, с проявлением микобактериальной инфекции умерло более 41% от числа всех умерших ВИЧ-позитивных пациентов (в 2011 г. – 21,6%, в 2012 г. – 23,7%, в 2013 г. – 41,8%, в 2014 г. – 22,3 и в 2015 г. – 18,9%). Это свидетельствует о необходимости дополнительных усилий по своевременному выявлению и лечению данной патологии.

К сожалению, в отчетной форме, которая была источником информации, нет сведений о вкладе в летальность исходов вирусных гепатитов, хотя эти данные были бы полезны для оценки эффективности лечебно-профилактических мероприятий. Но есть информация о распространенности хронических вирусных гепатитов среди ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся под наблюдением. Анализ динамики доли коинфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов с 2011 по 2015 гг. показал сначала незначительное повышение (с 56,3 до 57,1%), а затем последовательное ее снижение (с 56,1 до 46,5%). Похожая тенденция прослеживалась и среди впервые выявленных больных (40,5, 45,4 , 44,2, 33,8 и 37,0% соответственно), за исключением некоторого повышения линии тренда в 2015 г. Это может быть обусловлено положительным эффектом от активно проводимой в последние годы работы по специфическому лечению хронических вирусных гепатитов. Преобладание в структуре вирусных гепатитов у ВИЧ-инфицированных хронического гепатита С (ХГС) в нашей области за 2011–2015 гг. сохранялось, удельный вес пациентов с ХГС составлял соответственно 95,6, 95,4, 97,0, 96,6 и 89,6% от всех ВИЧ-позитивных больных с хроническими гепатитами, находившимися под наблюдением за этот период.

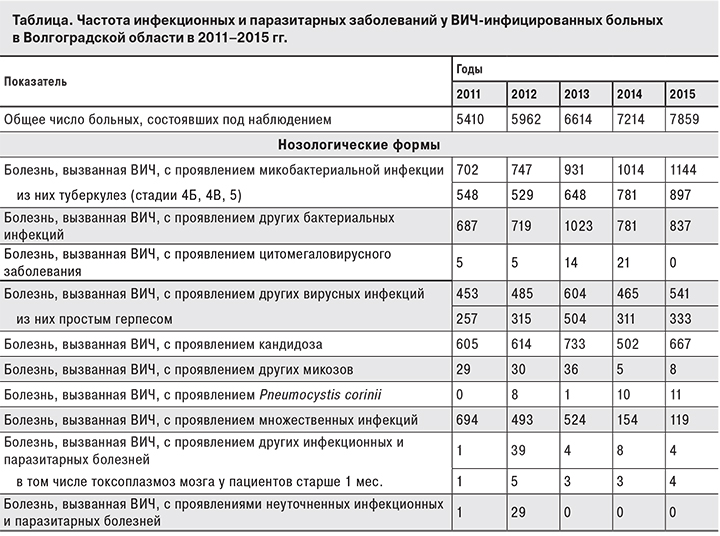

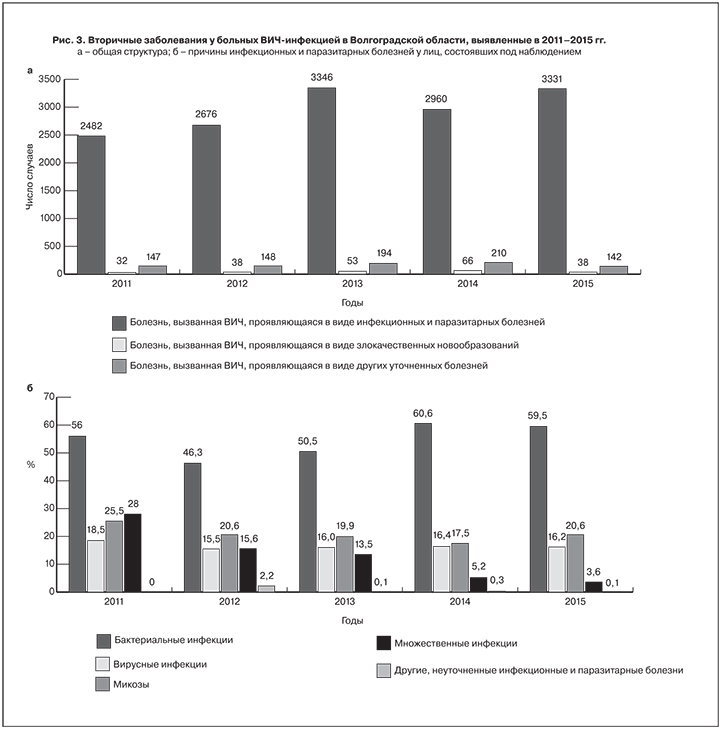

В структуре вторичных и сопутствующих заболеваний у ВИЧ-инфицированных больных на территории Волгоградской области преобладали инфекционные и паразитарные болезни (рис. 3, а см. на вклейке). Это соответствует ситуации и в других регионах, и в целом по стране [9, 10]. Структура заболеваемости внутри этой группы представлена в таблице. Лидирующие позиции занимали бактериальные инфекции, в частности, микобактериальные. В последние годы число выявленных случаев микобактериальной патологии (в том числе туберкулеза) нарастало как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к общему числу пациентов с ВИЧ, состоящих под наблюдением. Соотношение инфекций разной этиологии представлено на рис. 3, б (см. на вклейке). Знание тенденций динамики частоты встречаемости различных нозологических форм инфекционных и паразитарных заболеваний дает дополнительные возможности рационального планирования обеспечения диагностическими средствами и лекарственными препаратами для оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.

Число зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП), среди ВИЧ-инфицированных, по данным годовой формы № 61, в Волгоградской области за 5 лет значительно снизилось: с 396 случаев в 2011 г. до 44 – в 2015 г. Объяснить это можно тем, что в связи с повсеместным расширением сети частных лабораторий и клиник, оказывающих, в том числе, услуги по диагностике и лечению ИППП, у пациентов появилось больше возможностей получения такого рода помощи, минуя Центр СПИД. Однако для подтверждения этого предположения требуются дополнительные сведения, не предусмотренные анализируемой отчетной формой.

Важным показателем является охват ВИЧ-инфицированных пациентов АРТ. В Волгоградской области в последние годы он был стабильно высоким и даже имел тенденцию к увеличению, прямо пропорциональную возрастанию общего числа больных, состоявших под наблюдением. Охват пациентов специфическим лечением ВИЧ-инфекции в 2011–2015 гг. составил от 41,1 до 49,4%. Такая тенденция соответствует осуществляемой в настоящее время стратегии, согласно которой планируется к 2020 г. достичь 90% охвата АРТ людей, живущих с ВИЧ. Однако очевидно, что для достижения поставленной цели следует увеличить темп ежегодного прироста числа пациентов, получающих АРТ, а это повлечет за собой увеличение расходов на нее. Еще одной проблемой, связанной с АРТ, является возможное развитие резистентности к используемым препаратам. В связи с их длительным приемом, особенно при нарушениях режима терапии, развившаяся резистентность может потребовать у части пациентов замены препаратов на более дорогостоящие, а также проведения исследований по определению возникших мутаций, что повлечет дополнительные расходы. Учитывая возможность первичной резистентности, на наш взгляд, необходимо осуществлять мониторинг частоты встречаемости тех или иных мутаций на разных территориях. В связи с этим следует внедрить в рутинную практику регистрацию резистентности в отчетных формах, включив дополнительно соответствующий раздел (таблицу) в форму № 61. Кроме того, необходимо анализировать в регионах показатели индикаторов раннего предупреждения резистентности, отслеживать их динамику.

Заключение

Изучение клинической характеристики больных ВИЧ-инфекцией на территории Волгоградской области за 2011–2015 гг. показало высокий процент выявляемости инфицирования в стадии вторичных заболеваний (в частности, в 2015 г. зарегистрировано 32,8% новых пациентов), отмечаются случаи выявления больных в терминальной стадии. Обнаружение менее 1% пациентов в острой стадии ВИЧ-инфекции подтверждает, что в большинстве случаев она остается нераспознанной, так как протекает под маской другого заболевания. Для раннего выявления инфицирования представляется целесообразным обследование на ВИЧ больных, имевших эпизод острого лихорадочного состояния длительностью более 2 недель, сопровождавшегося лимфаденитом, путем включения скрининга на ВИЧ в план диспансерного наблюдения (ориентировочно через 3 мес. после указанного эпизода). Данная мера на начальном этапе приведет к росту количества скрининговых исследований, увеличив финансовое бремя, но поскольку она позволит выявлять пациентов на самых ранних стадиях инфекционного процесса, то в конечном итоге будет способствовать профилактике дальнейшего распространения инфекции. В перспективе это должно дать значительный положительный экономический эффект за счет снижения заболеваемости.

Для повышения эффективности прогнозирования ситуации, контроля ранней и поздней выявляемости ВИЧ-инфекции, планирования объема необходимой медицинской помощи, а следовательно, регулирования обеспечения лечебными препаратами и диагностическими средствами, считаем целесообразным включить в отчетную форму № 61 (в раздел 1 в виде подраздела или дополнительных строк) дополнительные сведения о числе впервые выявленных пациентов с тем или иным количеством CD4+-лимфоцитов (при этом представляется рациональным использование градации: количество CD4+-лимфоцитов >500, < 500, < 350, < 200, < 100 и < 50 клеток/мкл), а также учет аналогичных показателей в группе лиц, состоящих под наблюдением на конец отчетного года. Упростить подготовку расширенных форм отчетности, повысить оперативность получения необходимой информации для практических и научных целей может более широкое внедрение в рутинную практику автоматизации регистрации данных (специальных компьютерных программ для внесения получаемых данных, штрих-кодирования). Изучение соотношения числа больных с разными стадиями процесса среди состоящих под наблюдением показало, что на фоне преобладания пациентов с субклинической стадией заболевания в 2015 г. число лиц со стадией вторичных заболеваний увеличилось до 41,6%. Это может привести к росту числа случаев вторичных заболеваний и увеличению летальности в ближайшие годы, в связи с чем требуется повысить готовность стационарного звена медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ.

Анализ вторичных заболеваний у ВИЧ-инфицированных жителей Волгоградской области продемонстрировал высокую долю в ее структуре инфекционной и паразитарной патологи, особенно бактериальной этиологии. Отмечено значительное снижение за последние годы зарегистрированных случаев ИППП. Знание тенденций динамики частоты встречаемости разных нозологических форм инфекционных и паразитарных заболеваний на конкретных территориях позволяет рациональнее планировать обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами для оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.

Стабильно высокий с тенденцией к росту уровень микобактериальной инфекции (в частности, туберкулеза) среди ВИЧ-инфицированных больных свидетельствует о недостаточно эффективной работе по профилактике этой патологии. В частности, сказалось отсутствие до 2015 г. специализированных программ по профилактике туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ. Значительный процент летальных исходов, связанных с туберкулезом, указывает на необходимость более раннего выявления данной патологии. Хороших результатов можно добиться путем более широкого применения скрининговых методов диагностики. Кроме того, положительный результат может быть получен путем налаживания эффективного взаимодействия между разными субъектами медицинской помощи данной категории пациентов.

Охват АРТ ВИЧ-инфицированных пациентов в Волгоградской области за последние годы был стабильно высоким. Однако в связи с планами его увеличения (в рамках следования стратегии 90/90/90), а также в связи с неуклонным ростом общего числа больных, в ближайшее время значительно увеличится потребность в антиретровирусных препаратах, а значит и возрастет финансовое бремя на бюджет.

В ближайшей перспективе будет возрастать актуальность проблемы резистентности к антиретровирусным препаратам, в связи с чем необходимо осуществлять мониторинг встречаемости тех или иных мутаций на разных территориях. Для эго, на наш взгляд, следует внедрить в рутинную практику регистрацию в отчетных формах [включив соответствующий дополнительный раздел (таблицу) в форму № 61]. Кроме того, необходимо отслеживать динамику индикаторов раннего предупреждения резистентности в регионах.