С точки зрения представления о причинных факторах инфекционной патологии XX век являлся эпохой моноэтиологичности. Вся идеология (теории, концепции, нормативная база и т. д.) в эпидемиологии и клинике инфекционных болезней была построена на фундаменте моноэтиологичности: один возбудитель – одна болезнь.

Несмотря на наличие и ранее понятия «полиэтиологичночность», а также отдельных исследований по этому направлению, своеобразный эпидемиологический переход в эпоху полиэтиологичности начался только в последней четверти XX века и активизировался в первые десятилетия XXI века, когда стали накапливаться факты, фундаментально не укладывающиеся в прокрустово ложе моноэтиологичности инфекционных болезней. Фактически начиная с рубежа веков и до наших дней клиника и эпидемиология инфекционных болезней переживают «кризис» перехода от моноэтиологичности к полиэтиологичности, который уже можно рассматривать как парадигму современной инфектологии [1]. Одновременно с этим такие же явления происходили и в изучении соматической патологии. Многие клиницисты отмечают, что большинство соматических заболеваний утрачивают свой моноэтиологический характер, приобретая статус коморбидности [2–5], которая стала отдельным направлением исследований в различных областях медицины и в настоящее время оформляется в систему знаний о закономерностях сочетанности заболеваний, их частоты, степени клинической отягощенности, поисков рациональной лечебной тактики в конкретных клинических ситуациях. Что касается инфекционной патологии, термин «коморбидность» употребляется весьма редко. Однако в последнее десятилетие вопросы коморбидности все чаще стали обсуждаться на конгрессах и конференциях, посвященных инфекционной патологии, а также в отдельных публикациях [6–8]. Одновременно в литературе появилась масса терминов, касающихся сочетанных болезней, трактовка которых не встретила у специалистов единого понимания. Наличие нескольких болезней у одного пациента в отечественных работах, касающихся как соматической, так и инфекционной патологии, разные авторы трактуют как «сочетанные», «сопутствующие», «полипатии», «ассоциированные», «смешанные», «микст-инфекции» и т. д. [9–14]. В зарубежной литературе чаще используют термин «коморбидность». Несомненно, пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) уже существенно повлияла на изучение проблемы сочетания инфекционной и неинфекционной патологии, поскольку именно пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями имеют наиболее высокий риск тяжелого и крайне тяжелого течения COVID-19 и требуют особой терапии. Эта позиция отражена в Национальном консенсусе по особенностям ведения коморбидных пациентов в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанном Национальной медицинской Ассоциацией по изучению сочетанных заболеваний (НАСЗ) и Профессиональным фондом содействия развитию медицины «ПРОФМЕДФОРУМ» [15, 16].

Целью данной статьи является обсуждение существующих терминов и определений сочетанной инфекционной и неинфекционной патологии для формирования наиболее оптимального терминологического словаря.

Определение коморбидности впервые дал A.R. Feinstein [2]. По его мнению, «коморбидность» – это любая нозологическая форма заболевания, которая уже существует или может появиться у пациента в ходе клинического течения исследуемого заболевания. Согласно этому определению, одному заболеванию (индексному) отводится центральное положение, а другим – второстепенное, вследствие которого они могут или не могут повлиять на течение основного заболевания. Как известно, все коморбидные болезни влияют на течение и исход друг друга, однако степень этого влияния может быть различной. В настоящее время коморбидность трактуют как сочетание у одного больного двух и более заболеваний, патогенетически связанных между собой или совпадающих по времени независимо от активности каждого из них.

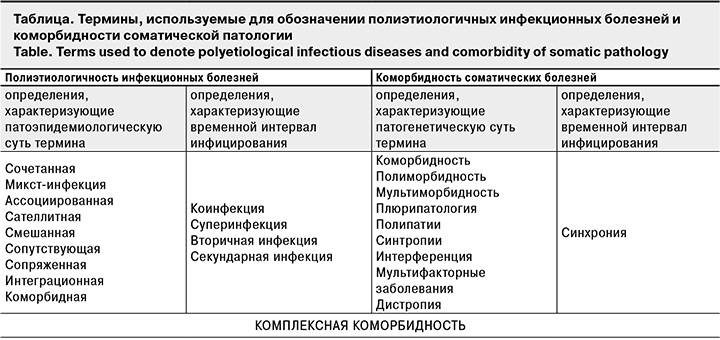

Термин «коморбидность» образован от латинских составляющих co –вместе и morbus – болезнь. Прямой перевод – «соболезненность», что можно трактовать как сочетание болезней. В литературе, наряду с «коморбидностью», часто можно встретить такие термины, как «полиморбидность», «мультиморбидность», «полипатия», «соболезненность», «плюрипатология» [17]. Отсюда возникает необходимость упорядочить многочисленные терминологические понятия. На наш взгляд, их следует разделить на 2 группы, одна из которых представляет термины, характеризующие полиэтиологичность инфекционных болезней, другая – коморбидность соматических заболеваний (см. таблицу).

Прежде всего рассмотрим классическое определение понятия «инфекция».

«Инфекция – широкое биологическое понятие, характеризующее проникновение патогенного возбудителя в другой, более высокоорганизованный растительный или животный организм и последующее их антагонистическое взаимоотношение» [18].

Как видим, данное определение отражает процесс взаимодействия микро- и макроорганизма и не затрагивает возможности участия в инфекционном процессе нескольких возбудителей. В связи с этим возникает вопрос: а соответствует ли с научной точки зрения классическое определение инфекционного процесса тому многообразию взаимоотношений, которые возникают при заражении двумя и более микроорганизмами? Если в случае антагонизма между возбудителем и макроорганизмом многое понятно, то взаимоотношения между самими патогенами при такой форме инфекции пока мало изучены.

Так что же на сегодняшний день подразумевается под инфекцией, вызываемой двумя и более видами возбудителей, и какая терминология наиболее полно может отражать их взаимодействие? Начнем с одного из наиболее распространенных терминов – «смешанные инфекции» или «инфекции смешанной этиологии», происходящих от слова «смесь». Обратимся к словарю русского языка: «Смесь. 1. Совокупность чего-нибудь разного, разнородного, собранного вместе. 2. Продукт смешения, механического соединения каких-нибудь веществ» [19]. Таким образом, термин «смешанные инфекции» не подчеркивает взаимодействия возбудителей друг с другом, а также с макроорганизмом, а значит не отражает в достаточной степени самого существа инфекционного процесса.

Микст (от франц. mixte – смешанный) фактически является синонимом термина «смешанная инфекция».

Сателлитная инфекция происходит от лат. satelles, sattellitis – спутник, сообщник, ассоциированная инфекция – от лат. associare – соединять, группировать.

Полиэтиологичная инфекция (от «поли» – много и «этиология» – причина) подчеркивает участие нескольких возбудителей, не отражая процесса взаимодействия их между собой и с макроорганизмом.

Сочетанная инфекция (от слова «сочетание»): «1. Сочетать. 2. Соединение, расположение чего-н., образующее единство, целое. Сочетать – сделать (делать) существующим вместе, одно наряду с другим в каком-н. единстве, согласовании»1. Исходя из этимологии слова с учетом сущности явления, мы отдаем предпочтение термину «сочетанная инфекция», так как он подчеркивает взаимодействие и взаимосвязанность всех явлений и процессов при действии на организм нескольких возбудителей. Именно сочетание в разных вариантах различных видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, паразитов) вполне отражается данным термином.

С учетом изложенного выше, на наш взгляд [19], в качестве наиболее приемлемого можно предложить следующее определение: «Сочетанная инфекция – это процесс антагонистических отношений нескольких патогенов с макроорганизмом с учетом влияния различных форм взаимодействия между самими возбудителями».

Вторая группа определений – «коинфекция», «суперинфекция», «вторичная инфекция», «секундарная инфекция» – свидетельствует о времени инфицирования вторым (возможно, третьим и более) возбудителем.

Под коинфекцией принято понимать одновременное инфицирование макроорганизма двумя и более возбудителями. К сожалению, многие авторы данный термин понимают как сочетание у пациентов двух и более инфекционных заболеваний, независимо от времени инфицирования, что приводит к ошибочному пониманию сути термина «коинфекция», неправильной трактовке излагаемого материала и ошибочным выводам. Даже при формировании Отделением медицинских наук РАН проекта «Плана фундаментальных научных исследований на 2021–2035 годы» на стр. 488 коинфекция в целом представлена как одновременное инфицирование туберкулезом, ВИЧ и гемоконтактными вирусными гепатитами, что практически нереально.

Под вторичной секундарной да и суперинфекцией обычно подразумевается процесс присоединения следующей инфекции к первоначальной, основной, уже развившейся. Секундарная (лат. secunda divisio) дословно переводится как «второе деление градуса». В понимании авторов публикаций это вторичная инфекция. При этом последняя попадает на «почву», подготовленную первым заболеванием.

В случае соматической патологии, как и при патологии инфекционной, все термины были разделены на 2 группы (см. таблицу). В первую вошли термины, определявшие патогенетическую суть сочетанности соматической патологии. Вторая группа имеет только 1 термин, употребляемый при описании коморбидных заболеваний – «синхрония», который характеризует временнóй интервал формирования коморбидных заболеваний (одновременно, последовательно через определенные промежутки времени, связанные с особенностями той или иной патологии и иммунобиологическим потенциалом пациента) и весьма редко рассматриваемый и анализируемый в современной литературе, касающейся соматической патологии. В отдельных работах [20] это понятие сужается и по времени, и по числу сочетанных заболеваний, с чем трудно согласиться. По определению авторов, синхрония – это одновременное появление двух заболеваний, например, психопатия + энурез, гипертиреоз + нефропатия, нефрит + экссудативная эритема.

В более ранних работах коморбидность чаще определяли как одновременное существование или последовательное развитие у пациента двух и более независимых друг от друга патологий, ни одна из которых не является осложнением другой. Однако с позиций биологии, патофизиологии, клиники трудно обосновать наличие у человека одновременно нескольких заболеваний, независимых друг от друга. Поэтому в более поздних определениях справедливо допускалось, что «сочетающиеся заболевания, патогенетически или иным способом взаимосвязанные, могут являться осложнениями, возникшими вследствие основного заболевания» [21].

В отечественной литературе можно встретить термин «полипатии», обозначающий наличие сопутствующих заболеваний [22]. Различие терминов «мультиморбидность» и «полипатии» в нашем понимании скорее всего носит лингвистический характер. В англоязычной литературе широко используется термин «мультиморбидность», также подразумевающий сочетание нескольких болезней у одного человека. Этимологический анализ и изучение современных тенденций употребления обоих слов позволяют заключить, что мультиморбидность определяет сочетание нескольких хронических заболеваний у одного больного, не подразумевая при этом каких-либо причинно-следственных отношений и статистических характеристик [23].

Особое место в приведенной терминологии принадлежит синтропии. Под этим термином авторы понимают «взаимную склонность», притяжение друг к другу двух и более болезней. Синтропия фактически является синонимом коморбидности. Но чаще всего она рассматривается с позиции генетической предрасположенности одновременно к двум и более заболеваниям, в основе которых лежит наличие синтропных генов [24].

Аналогичные определения мы находим и у других авторов [25]. По их мнению, синтропии — это особые формы коморбидных заболеваний, которые имеют сходные генетические, эпигенетические, патогенетические механизмы; их фенотип не есть простая сумма отдельных заболеваний.

В более широком смысле синтропия может подразумевать наличие не только генетических связей, но и других (экзогенных) общих причин и факторов риска. На русский язык с греческого это слово может быть переведено как «сообраз», «взаимная связь образов», «совместный путь», «сродство» (syn- соответствует приставке «со-», а корень trop может иметь несколько значений: «образ», «путь», «манера»).

При использовании термина «синтропные заболевания» акцент делается на общие, чаще генетические причины, а при использовании термина «коморбидные заболевания» – на статистические характеристики [21], с чем, по большому счету, трудно согласиться.

Наряду с синтропией в медицине применяется и другой термин –«дистропия», который определяет противоположное состояние некоторых патологий. Дистропия – это взаимное «отталкивание» нескольких болезней [24]. Так, пролиферативные процессы на базе лимфоидного и миелоидного типов кроветворения упорно не ассоциируются, что может быть примером стойкой дистропии.

Сочетание двух и более патологических состояний у одного больного может быть охарактеризовано с позиций причинно-следственных связей как «интерференция» (от лат. inter – между, среди, взаимно и ferentis – несущий, переносящий) – многозначный междисциплинарный термин, в широком смысле обозначающий взаимное изменение двух взаимодействующих явлений как объектов [21]. В медицине под ним обычно подразумевается развитие одного заболевания под влиянием другого. Широкая трактовка интерференции определяет ее как взаимное изменение клинической картины одновременно имеющихся у пациента заболеваний. В качестве варианта интерференции можно рассматривать как осложнения основного заболевания.

Некоторые авторы [25, 26] выделяют транссистемную, транснозологическую и хронологическую коморбидность. Транссистемную коморбидность оценивают по количеству использованных классов МКБ-10, транснозологическую – по среднему количеству нозологических единиц МКБ-10 на одного больного. Последний вид коморбидности характеризует временное совпадение развития патологических состояний. По мнению авторов, данная классификация позволяет понять, что коморбидность может быть связана с единой причиной или едиными механизмами патогенеза этих состояний, а это иногда обусловлено сходством их клинических проявлений, которые не всегда позволяют точно дифференцировать то или иное заболевание. По мнению других авторов [23], такое разделение во многом условно и не отражает степени патогенетического родства между коморбидными заболеваниями.

Рассматривая терминологические особенности полиэтиологичной патологии человека, мы можем отметить как принципиальные различия, так и общие признаки между коморбидностью соматической патологии и феноменом сочетанности в инфекционной патологии.

Первое отличие состоит в том, что коморбидность характеризуется параллельным поражением различных органов и систем, которое обусловлено единым патогенетическим механизмом, то есть наследственных факторов [3, 20, 25, 27, 28]. Примером может служить сочетание у одного больного атеросклеротического поражения сосудов головного мозга, венечных артерий сердца и сосудов нижних конечностей. При сочетанной инфекционной патологии роль генетических факторов пока не доказана, хотя в отдельных публикациях отмечено влияние наследственной предрасположенности на заболеваемость сочетанными инфекциями [5].

Второе и, пожалуй, основное отличие – коморбидность с момента ее «рождения» [2] во всех работах рассматривается только с точки зрения психосоматической патологии, не затрагивая специфики этиологии инфекционного компонента. Следует напомнить, что инфекции, обусловленные несколькими возбудителями, могут быть результатом любых сочетаний микроорганизмов: бактерии + бактерии, бактерии + вирусы, вирусы + вирусы, паразиты + паразиты, паразиты + бактерии, паразиты + вирусы и т. д. По сравнению с коморбидностью соматической патологии патогенез сочетанных инфекций менее изучен, как и механизмы взаимоотношений микроорганизмов-возбудителей между собой и с макроорганизмом. При этом клинические проявления в большинстве случаев нетипичны, а течение заболевания зависит от возбудителей-ассоциантов, их биологических свойств, взаимоотношений друг с другом в системе макроорганизма, последовательности инфицирования микроорганизмами, биологических особенностей организма хозяина и т. д.

В то же время имеются признаки, которые присутствуют при обоих явлениях. Обратимся к так называемым тезисам коморбидности, сформулированным на основании международного опыта Ф.Н. Беляловым [5] применительно к психосоматической патологии и нашими представлениям, касающимся сравнения с эпидемиологическими константами сочетанной инфекционной патологии. С определенным допуском ряд из них можно отнести и к сочетанным инфекционным заболеваниям. По 9 из 12 параметров имеют место общие признаки: тяжесть клинических проявлений сочетанной патологии, снижение качества жизни, стратегии и тактики лечения, дополнительные сложности в диагностике заболеваний, возможность полипрагмазии, отсутствие нормативно-методического обеспечения организационных форм медицинской помощи с сочетанными заболеваниями, слабая научная изученность, отсутствие подготовки врачебных кадров на до- и постдипломном уровне по диагностике, лечению и профилактическим мероприятиям коморбидных заболеваний.

С нашей точки зрения, термин «коморбидность» можно применить с позиции одновременного сочетания соматических и инфекционных болезней, но с определенным дополнением. В частности, он может быть использован в отношении соматической патологии при одновременной сочетанности как с моно-, так и с полиэтиологичной инфекцией. Но это уже другая, более сложная форма патологии человека, которая требует особого изучения. Такую патологию мы обозначили как «комплексная коморбидность». С нашей точки зрения, комплексная коморбидность – это сложное патологическое состояние человека, характеризующееся одновременным или последовательным сочетанием психосоматической и инфекционной патологии, которое может иметь место при сочетании одной или более инфекционных болезней в комплексе с психосоматическими нозологиями, состоящими из одной и более единиц.

Современная структура эпидемиологии, как известно, включает в себя 2 основных раздела: эпидемиологию инфекционных заболеваний и эпидемиологию неинфекционных болезней. В нее органично вписываются как сочетанная инфекционная патология, так и коморбидность психосоматической патологии. В конечном счете все это формирует комплексную коморбидность. Примером могут быть наши собственные исследования в отношении комплексной коморбидности полиэтиологических внебольничных пневмоний в сочетании с хроническим обструктивным бронхитом на фоне алкоголизма и наркомании с высоким уровнем летальности (до 50%). Кроме того, следует выделить работы ряда авторов, которые на примере отдельных инфекций и соматических заболеваний изучали фактически комплексную коморбидность, правда, без упоминания термина «комплексная» [6–8, 13, 29].

Особую значимость комплексная коморбидность приобретает при пандемическом распространении таких инфекций, как ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты и новая коронавирусная инфекция, которая находится в стадии изучения. В литературе уже появились описания клинических случаев COVID-19 с классическими признаками комплексной коморбидности и летальными исходами [30]. С большой долей уверенности можно утверждать, что их десятки тысяч (пока такие случаи официально не регистрируются), а будет еще больше, учитывая эпидемиологические параметры пандемии в сочетании с сезонными подъемами заболеваемости гриппом и ОРЗ различного генеза.

При этом следует учитывать значительный удельный вес населения старше 65 лет, которое в большинстве имеет ту или иную сочетанную соматическую патологию (коморбидность). Отсюда каждое инфекционное заболевание в данной возрастной группе приобретает характер комплексной коморбидности со всеми вытекающими проблемами лечения и исхода болезни.

Итак, многообразие разноязычных терминов, характеризующих сочетанную патологию человека, их неоднозначное трактование и понимание не только раздражают читателей, особенно врачей практического звена, но и приводят к необоснованным научным выводам, а в практическом плане – к отсутствию профилактических мероприятий или их позднему осуществлению, что способствует росту комплексной коморбидности. При употреблении тех или иных терминов следует придерживаться прежде всего патогенетической, патофизиологической и патоэпидемиологической их сути с учетом лексической базы. На наш взгляд, для лучшего понимания и упорядочения терминологии, употребляемой при сочетанной патологии, желательно использовать термины:

- при описании инфекционной патологии – «сочетанная инфекция», «коинфекция»;

- при описании соматической патологии – «коморбидность», «синтропии», «синхронии»;

- при одновременном сочетании инфекционной и соматической патологии – «комплексная коморбидность».

Тем не менее, пока существует определенная неоднозначность понимания и трактовки некоторых понятий в сочетанной патологии человека, требуется дальнейшее их уточнение.