Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются одной из важнейших проблем здравоохранения всего мира. Во всех странах, независимо от уровня их экономического развития и качества медицинской помощи, уровень заболеваемости ИСМП остается достаточно высоким, составляя от 5 до 10%, и занимает 10-е место в ряду причин смертности населения [1, 2].

По данным зарубежных авторов [3], инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) регистрируют в 1,76–5,16% случаев в зависимости от чистоты послеоперационный раны, что значительно ниже показателей, которые ранее сообщались в литературе. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), заболеваемость ИОХВ в европейских странах в 2016 г. составила 0,5–9,0% [4]. Тенденция к снижению числа ИОХВ, по мнению ряда исследователей, связана с началом использования предоперационной антибиотикопрофилактики, а также с подготовкой пациента на дооперационном этапе [5].

В России ежегодно регистрируется 25 000–30 000 случаев ИСМП, что составляет 0,7–0,8% случаев на 1000 пациентов. Однако по мнению специалистов, эта цифра многократно выше [6]. Согласно данным выборочных исследований, ИСМП переносят 6,7% пациентов, то есть 2–2,5 млн человек в год [7].

Таким образом, на сегодняшний день в России получение объективной и достоверной информации о частоте ИСМП затруднено, поэтому необходимо внедрять новые методы выявления и регистрации внутрибольничных инфекций [8]. Наша задача заключалась в разработке методики для активного эпиднадзора за ИОХВ как наиболее актуального для стационара раздела профилактики ИСМП.

Материалы и методы

Методом пассивного и активного эпидемиологического наблюдения проведен ретроспективный эпидемиологический анализ медицинских карт стационарного больного (форма № 003/у) и изучены исходы 11 204 оперативных вмешательств у пациентов, получавших хирургическую, урологическую, онкохирургическую и гинекологическую помощь в ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Д.Д. Плетнева» Департамента здравоохранения города Москвы (далее – ГКБ им. Д,Д, Плетнева) в 2017 г. Информация об оперативных вмешательствах предоставлена отделом статистики. Информацию об ИОХВ брали из медицинских карт стационарного больного, журнала учета инфекционных заболеваний (форма № 060/у), консультативных журналов клинического фармаколога.

Диагнозы ИОХВ установлены согласно критериям Национальной системы наблюдения за нозокомиальными инфекциями центров по контролю и профилактике заболеваний США (NNIS CDC) и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»1.

Проведен ретроспективный анализ расхода антибактериальных препаратов резерва в отделениях ГКБ им. Д,Д, Плетнева. Информация о расходе лекарственных средств предоставлена аптекой больницы по запросу.

В исследование были включены все пациенты соответствующего профиля, перенесшие оперативное вмешательство.

Накопление, корректировку, систематизацию исходной информации и визуализацию полученных результатов осуществляли в электронных таблицах Microsoft Exel. Статистический анализ проводили с использованием программы IBM SPSS Statistics v.23 (разработчик – IBM Corporation). Для сравнения относительных показателей, характеризующих связанные совокупности, мы использовали тест МакНемара. Для характеристики оцениваемых интенсивных показателей использовали 95% ДИ. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты

Средняя длительность курса антибиотиков первой линии резерва определена в 6,5 сут. Это соответствует 13 флаконам цефтазидима, цефепима, цефоперазона/сульбактама (при назначении 2 флаконов в сутки), 19,5 флаконам тикарциллина/клавуланата, пиперациллина/тазобактама (при назначении 3 флаконов в сутки), 6,5 флаконам эртапенема (при назначении 1 флакона в сутки).

В отделении общей реанимации, которое функционирует в интересах всего многопрофильного стационара, доля пациентов с послеоперационными инфекционно-воспалительными осложнениями составила 51% от общего числа больных, получавших антибактериальные препараты резерва в сентябре–ноябре 2017 г. Полученные результаты были экстраполированы на общую выборку за весь 2017 г. Отделение реанимации для онкохирургических пациентов работает только в плановом режиме. Специального пересчета расхода антибиотиков резерва в этой ситуации не требуется.

Регулярное применение антисинегнойных цефалоспоринов в режиме антибактериальной профилактики согласно антибиотикограмме имело место только в урологическом отделении малоинвазивных методов диагностики и лечения, которое специализируется на эндоскопическом лечении мочекаменной болезни, аденомы простаты и стриктур мочевых путей, при которых характерна рецидивирующая инфекция мочевых путей. Соотношение количества курсов профилактики и терапии составило 1:3.

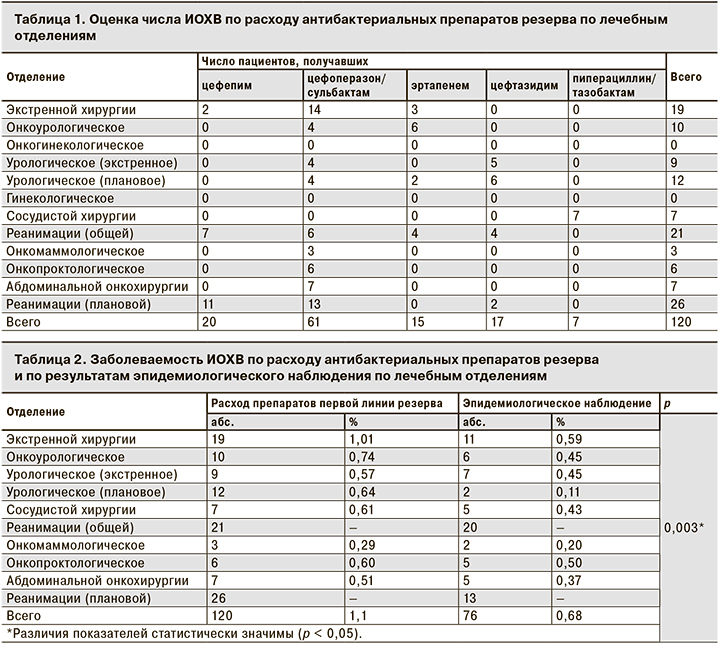

В отделении экстренной хирургии расход антибактериальных препаратов первой линии резерва соответствует 19 ИОХВ. В отделениях онкоурологии, планового урологического отделения малоинвазивных методов диагностики и лечения, экстренной урологии расход антибиотиков соответствовал 9–12 осложнениям в каждом отделении. В отделении реанимации (общей) был выявлен 21 случай инфекционно-воспалительных осложнений (табл. 1).

Согласно расходу антибактериальных препаратов первой линии резерва, число ИОХВ в стационаре за 2017 г. оценено в 120 случаев, частота послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений составила 1,1 на 100 операций (1,1%).

Заболеваемость ИОХВ по лечебным отделениям, установленная в результате эпидемиологического наблюдения и по расходу антибактериальных препаратов резерва, представлена в табл. 2.

Показатели заболеваемости ИОХВ, выявленные по расходу антибактериальных препаратов резерва, оказались достоверно выше, чем при регистрации традиционным путем эпидемиологического наблюдения.

Обсуждение

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»2, действующими на территории РФ, каждый случай ИСМП подлежит учету и регистрации в установленном порядке.

В лечебных учреждениях врач, который устанавливает диагноз, должен сообщать об инфекционных осложнениях. Такая организация регистрации не всегда эффективна в отношении внутрибольничных инфекций, поскольку лечащий врач не заинтересован публично заявлять об осложнениях, даже если его действия были безупречно правильными. Кроме неприятных разбирательств и ущерба репутации он здесь ничего не видит. Однако лечащий врач обязан исполнять приказ администрации, что он и делает, но без особого энтузиазма. Результаты этой деятельности часто малопригодны для организации профилактических мероприятий, а также какой-либо научной аналитики.

Понимая это, администрация медицинского учреждения закономерно пытается создать альтернативные каналы поступления информации об инфекционно-воспалительных осложнениях внутри стационара. В частности, в ГКБ им. Д.Д. Плетнева дополнительная регистрация ИСМП осуществляется при выборочном ретроспективном анализе историй болезней врачом-эпидемиологом. Кроме того, эпидемиологом отслеживаются все случаи выделения полирезистентных штаммов возбудителей у находящихся в клинике пациентов.

В современных условиях последние 2 варианта более продуктивны по сравнению с прямой регистрацией ИСМП лечащими врачами, но имеют ряд сложностей. Врач-эпидемиолог в виду своей загруженности зачастую не в состоянии уделять достаточно времени анализу больших объемов первичной медицинской документации. Собственную микробиологическую лабораторию в условиях рыночной экономики может содержать далеко не каждый стационар, да и минимальные требования, предъявляемые к эпидемиологическому отчету микробиологической лаборатории, довольно высоки. В противном случае этот документ превращается в отчет о проделанной работе, не представляющий научного интереса.

Таким образом, оценка числа ИОХВ по расходу антибактериальных препаратов резерва является эффективным инструментом активного эпиднадзора в выявлении ИСМП.

О методике оценки частоты ИОХВ по расходу антибактериальных препаратов резерва

Таким альтернативным путем нам представляется учет частоты ИОХВ по расходу антибактериальных препаратов резерва – тех, что являются средствами выбора при лечении пациентов с диагнозами ИОХВ.

Рассмотрим возможные преимущества и недостатки такого подхода.

Начнем с преимуществ.

Информацию о расходе любых лекарственных средств, в том числе и антибиотиков резерва, поставляет аптека, которая не имеет явных мотивов скрывать случаи ИОХВ, произошедшие в хирургических отделениях. Наоборот, в силу необходимости проведения предметно-количественного учета дорогостоящих антибиотиков резерва аптека заинтересована минимизировать их оборот, значит охотно поделится информацией, которая может способствовать этому.

В условиях современной компьютеризации информация об обороте любых препаратов в медицинском учреждении может быть получена интерактивно и без больших трудозатрат.

Полученные данные объективны.

Теперь рассмотрим недостатки (точнее – сложности и ограничения при изучаемом подходе).

В крупном многопрофильном стационаре зачастую применяется 20–25 различных антибактериальных средств (по Международному непатентованному наименованию – МНН). Нужно четко представлять, какие из них в какой ситуации являются резервом. Любимая многими организаторами здравоохранения формулировка «дорогостоящий – значит резервный» здесь не подходит.

Антибактериальные препараты резерва в хирургических (урологических, гинекологических и т. д.) стационарах преимущественно применяются для лечения инфекционно-воспалительных осложнений. Однако при определенных условиях они (на законных основаниях!) могут быть назначены в качестве периоперационной антибактериальной профилактики.

ИСМП нередко сопровождаются показаниями к переводу пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии, и списание интересующих нас лекарственных средств происходит через вышеуказанное отделение. Если реанимационное отделение работает исключительно в интересах хирургической службы, то для нашего анализа это не является помехой. Если же пациенты хирургического профиля поступают в отделение реанимации (общей), то оценка расхода препаратов резерва существенно затрудняется.

Лечение ИОХВ в большинстве случаев начинается в эмпирическом режиме. Далеко не каждое назначение антибактериального препарата в режиме эмпирической терапии успешно. Нередко приходится изменять ранее назначенную терапию, в изучаемой ситуации – менять один резервный антибиотик на другой. Отсюда следует, что простое сложение числа курсов приведет к завышенным результатам.

Аптека представляет информацию о расходе препаратов в единицах отпуска: ампулах, флаконах, упаковках. Эта цифра очень легко пересчитывается на количество средних суточных доз. Но для исследования важно число суток терапии, а не число ее курсов. Следовательно, необходимо каким-либо образом оценить среднюю продолжительность курса терапии.

Оценка частоты осложнений по расходу антибиотиков резерва имеет смысл только в тех медицинских учреждениях, в которых лекарственная терапия упорядочена, а значит, предсказуема посредством формальной логики. Частое назначение карбапенемов и других высокоэффективных препаратов резерва по «социальным показаниям», из страха перед жалобой в вышестоящие инстанции и т. д. полностью обесценивает предлагаемую методику.

Все вышеописанные проблемы вполне решаемы. Рассмотрим каждую из них.

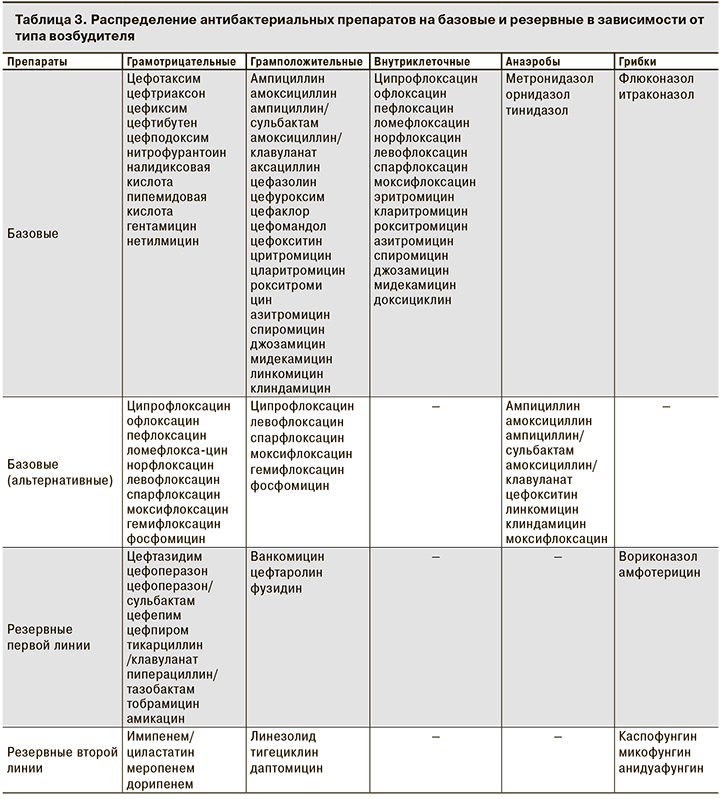

Базовые и резервные препараты действительно различаются, но не для разных заболеваний, а для разных групп возбудителей. Для административной работы была составлена таблица, отвечающая на этот вопрос. С точки зрения клинической фармакологии резервными должны считаться те средства, которые остаются в резерве на случай устойчивости возбудителя к базовым препаратам. Стоимость препарата, а также необходимость предметно-количественного учета здесь никакого значения не имеют. В абдоминальной хирургии, урологии, гинекологии послеоперационные осложнения преимущественно имеют грамотрицательную природу, значит преимущественно используются препараты антиграмотрицательного ряда.

Препараты резерва действительно могут на законных основаниях применяться для антибактериальной профилактики [9], как правило, согласно антибиотикограмме, у пациентов, имеющих показания к повторному оперативному вмешательству. Проблема эта актуальна в плановых отделениях «вторичной госпитализации». Соотношение курсов профилактики и терапии по резервным антибиотикам достаточно стабильно и хорошо известно заведующему отделением или другому врачу, занимающемуся лечением послеоперационных осложнений, например, клиническому фармакологу. В отделениях, специализирующихся на плановом лечении нефролитиаза и реконструктивных урологических вмешательствах, это соотношение в среднем составляет 1:3. В отделениях, оказывающих экстренную помощь или плановую помощь пусть очень тяжелым, но изначально неинфицированным больным (например, онкохирургического профиля), показания к использованию резервных антибиотиков в режиме профилактики появляются столь редко, что нет нужды их учитывать.

Для эпидемиолога безразлично, через какое отделение пациент получает препараты для лечения послеоперационного осложнения, важен лишь их общий расход. Но если в медицинском учреждении имеется отделение реанимации (хирургической и терапевтической), то придется делать выборку пациентов, получавших в реанимационном отделении антибиотики резерва, и оценивать долю имевших послеоперационные инфекционно-воспалительные осложнения. Этот вопрос не отслеживают ни клинический фармаколог, ни заведующий реанимационным отделением.

В табл. 3 представлены препараты первой и второй линии резерва. Резервный препарат второй линии назначают, если резервный препарат первой линии неэффективен. Задача фармаколога – не допускать «прыжков через ступеньку». Если это получается, то учитывать стоит только резервные препараты первой линии, по сути – оборот антисинегнойных цефалоспоринов. Аминогликозиды, как правило, в режиме монотерапии не назначают. Антисинегнойные пенициллины и эртапенем имеются далеко не во всех лечебных учреждениях, но если они реально используются, причем серийно, то учитывать их стоит.

Вопрос о средней длительности курса лечения инфекционно-воспалительного осложнения самый сложный. Средняя длительность курса терапии – достаточно стабильный показатель, но зависит от профиля пациента [8]. Например, послеоперационный пиелонефрит лучше поддается лечению и требует менее длительных курсов, чем послеоперационный перитонит. Легче всего этот вопрос решить через службу клинической фармакологии, которая распределяет резервные антибиотики. Для упрощения расчета можно взять и среднее по медицинскому учреждению значение, вряд ли ошибка будет значимой.

Методика оценки частоты осложнений по расходу антибиотиков резерва на первый взгляд представляется несколько громоздкой и сложно исполнимой. Однако это лишь первое впечатление. Все подготовительные расчеты и коэффициенты выполняются лишь 1 раз. Пересчет потребуется, если изменится профиль какого-либо отделения или значимо поменяется контингент пациентов. Получение информации из аптеки и ее обработка не требуют существенных трудозатрат, однако появляется инструмент, позволяющий оценить адекватность регистрации осложнений лечащими врачами с уточнением конкретного подразделения.

Заключение

Проведен расчет количества израсходованных антибактериальных препаратов первой линии резерва с учетом средней продолжительности курса терапии по каждому лечебному отделению по оригинальной методике. Рассчитанная частота послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений составила 1,1%, что в 1,5 раза выше частоты зарегистрированных осложнений.

Разработанная методика оценки частоты ИОХВ позволяет оценить адекватность их регистрации без участия лечащего врача, оперирующего хирурга или заведующего отделением.