Психосоциальные факторы уже давно и прочно заняли свое место в ряду факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В большом количестве эпидемиологических исследований показано, что жизненное истощение и враждебность провоцируют риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта, причем независимо от традиционных факторов [1–4]. Социальная поддержка, напротив, оказывает протективное воздействие [5, 6]. В крупнейшем мировом проекте «MONICA – psychosocial» были продемонстрированы значимые корреляции психосоциальных факторов с развитием сердечно-сосудистой патологии [1–3, 5, 7]. Тем не менее отсутствуют данные и остаются нерешенными многие вопросы, которые, как правило, не находят отражения в научных статьях: каковы многолетние тенденции нетрадиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (жизненного истощения, враждебности и социальной поддержки) среди мужчин и женщин активного трудоспособного возраста? То есть психосоциальные факторы, несмотря на всю свою популярность, остаются недооцененными, а значит, не находят места в адресных рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний [7].

В связи с этим целью нашего исследования было определение 22-летних тенденций нетрадиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди лиц молодого и среднего возраста (25–44 лет) в Российской Федерации/Сибирском регионе (Новосибирск).

Материалы и методы

Согласно стандартным методикам, принятым в эпидемиологических исследованиях, нами была обследована представительная подборка лиц в возрасте от 25 до 44 лет:

- по программе ВОЗ «MONICA – psychosocial» в 1994–1995 гг. – 330 мужчин (средний возраст − 34,3 ± 0,4 года, респонс – 82,1%) и 288 женщин (средний возраст − 35,4 ± 0,4 года, респонс – 72,5%) [8];

- по бюджетной теме ГЗ № 0324-2018-0001 рег. № АААА-А17-117112850280-2 в 2013–2016 гг. – 427 мужчин (средний возраст – 34 ± 0,4 года, респонс – 71%) и 548 женщин (средний возраст –35 ± 0,4 года, респонс – 72%).

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации. Протокол исследования был одобрен этическими комитетами всех участвующих клинических центров. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

Оценку психосоциальных факторов проводили с помощью валидизированных шкал жизненного истощения и враждебности, предложенных в проекте ВОЗ «MONICA – psychosocial» [8]; определяли индексы близких контактов (ICC) и социальных связей (SNI) [9].

Респонденты самостоятельно отвечали на вопросы, опираясь на инструкции, приведенные в шкалах. Все шкалы прошли строгую стандартизацию и проверку контроля качества в специализированных Европейских центрах [10].

Статистический анализ проводили с использованием пакета программ SPSS версия 11,5. Для проверки статистической значимости различий между группами использовали критерий χ2 Пирсона. Достоверность была принята при уровне значимости p ≤ 0,05 [11].

Результаты

В 1994–1995 гг. высокий уровень жизненного истощения в открытой популяции населения в возрасте от 25 до 44 лет встречался у 9,4% мужчин и 28,6% женщин, низкий – у 42,7 и 24,4% соответственно (χ2 = 42,497, υ = 2; р = 0,001). Высокий уровень жизненного истощения чаще встречался как у мужчин, так и у женщин в группе 35–44 лет – 13,9 и 33,3% соответственно (χ2 = 20,967, υ = 2; р = 0,001) в сравнении с более молодой группой 25–34 лет – 4,8 и 22,3% (χ2 = 21,085, υ = 2; р = 0,001).

В 2013–2016 гг. высокий уровень жизненного истощения снизился в 2 раза среди мужчин и женщин 35–44 лет – до 7,3 и 19,4% соответственно (χ2 = 26,23, υ = 2; р = 0,001), в группе 25–34 лет – до 4,2 и 11,3% ( χ2 = 10,112, υ = 2; р = 0,006). В целом в возрастной группе 25–44 лет высокий уровень жизненного истощения встречался у 6,1% мужчин и у 16,2% женщин (χ2 = 35,771, υ = 2; р = 0,001) (табл. 1).

В 1994–1995 гг. высокий уровень враждебности среди лиц 25–44 лет был отмечен у 32,7% мужчин и у 42,9% женщин (χ2 = 17,898, υ = 2; р = 0,001). В 2013–2016 гг. этот показатель составлял 35,4 и 29,6% соответственно (χ2 = 8,451, υ = 2; р = 0,015). В 1994–1995 гг. высокий уровень враждебности чаще встречался у мужчин 35–44 лет (33,8%; χ2 = 3,622, υ = 2; р = 0,001) и у женщин 25–34 лет (46,6%; χ2 = 16,08, υ = 2; р = 0,0001). В 2013–2016 гг. в возрастной группе 25–34 лет распространенность высокого уровня враждебности у мужчин составила 37%, а у женщин – 29,1% (χ2 = 8,103, υ = 2; р = 0,017) (табл. 2).

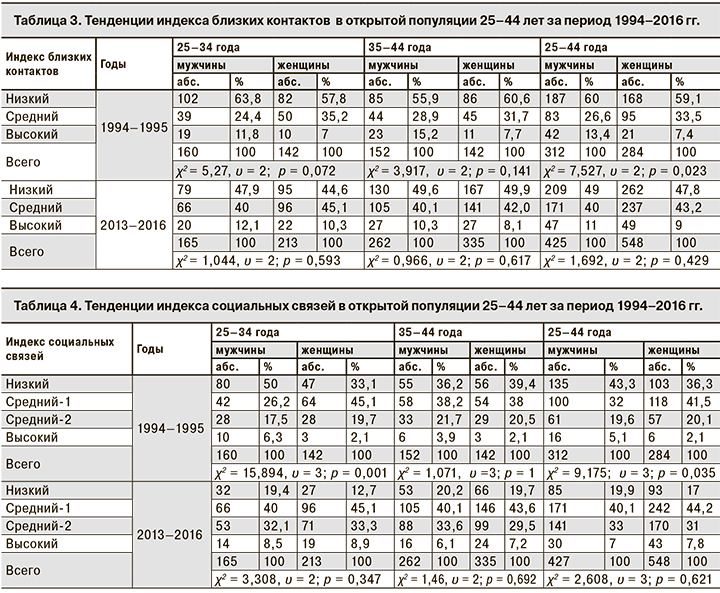

Низкий показатель индекса близких контактов в 1994 г. встречался у 60% мужчин и у 59,1% женщин в популяции, высокий – только у 13,4% мужчин и у 7,4% женщин (χ2 = 7,527, υ = 2; р = 0,023). В 2013–2016 гг. наблюдалась тенденция снижения распространенности низкого показателя индекса близких контактов как у мужчин (49%), так и женщин (47,8%) (χ2 = 1,692, υ = 2; р = 0,429) (табл. 3).

Распространенность низкого показателя индекса социальных связей у мужчин составила 43,3%, у женщин – 36,3%, высокий показатель выявлен у 5,1% мужчин и у 2,1% женщин (χ2 = 9,175, υ = 3; р = 0,035). В группе 25–34 лет низкий показатель индекса социальных связей наблюдался у 50% мужчин и у 33,1% женщин (χ2 = 15,894, υ = 3; р = 0,001). В 2013–2016 гг. наблюдалась тенденция снижения низкого показателя индекса как у мужчин (19,9%), так и у женщин (17%) и увеличение высокого показателя индекса среди мужчин (7%) и женщин (7,8%) (χ2 = 2,608, υ = 3; р = 0,621) (табл. 4).

Обсуждение

Жизненное истощение можно считать наиболее ярким маркером социального стресса. Опираясь на теорию Ганса Селье (Н. Selye), когда резервы организма исчерпаны и отсутствуют как психологическая, так и физиологическая защита (полностью израсходован запас адаптационных ресурсов), наступает третья стадия стресса – истощение [12]. В своей пионерской работе А. Appels [13] впервые показал роль этого симптомокомплекса у людей перед возникновением инфаркта миокарда. Наш выбор в пользу жизненного истощения был обусловлен еще и тем, что этот синдром характерен для людей старше 50 лет [14], и тем интереснее проследить динамику этого психосоциального фактора у лиц молодого и среднего возраста. В нашей популяции в 1994–1995 гг. жизненное истощение в 3 раза чаще встречалось у женщин в сравнении с мужчинами, и наименее благополучными оказались женщины в возрасте 35–44 лет (33,3%). Через 22 года произошло снижение распространенности жизненного истощения у мужчин в 1,5 раза и у женщин – в 2 раза. Та же динамика прослеживается и в отношении разных возрастных групп. О чем это говорит? 90-е годы прошлого столетия принято считать одними из самых драматичных и тяжелых периодов нашей истории: ухудшение экономического положения населения вследствие шоковой терапии, демографический провал и многое другое [15], чем и объясняются более высокие уровни жизненного истощения в 1994–1995 гг. Возможная причина большей встречаемости жизненного истощения среди женщин, чем среди мужчин, объясняется не только общей психотравмирующей обстановкой, в которой находятся и мужчины, и женщины, но и множеством ролевых функций, которые приходится брать на себя женщинам. Особенно это было выражено в конце прошлого века, когда к стрессам в семье добавились стрессы, связанные с трудовой деятельностью [16]. Тем не менее нами показано снижение уровня жизненного истощения в популяции лиц молодого и среднего возраста как среди мужчин, так и среди женщин, что говорит об улучшении психологического климата в обществе. А сам фактор – жизненное истощение – показал себя чутким индикатором социального стресса.

Враждебность – наиболее противоречивый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний из всех психосоциальных факторов. С одной стороны, он зарекомендовал себя как фактор, повышающий риск инфаркта миокарда и инсульта [2, 7, 17], с другой стороны, враждебность – это особая черта личности, позволяющая противостоять негативному влиянию стресса [18]. Также нет работ, в которых была бы отражена динамика враждебности в популяции, есть только отдельные исследования ее распространенности [19]. В нашей популяции высокий уровень враждебности в 90-е годы был выше у женщин, чем у мужчин. Наиболее высокий уровень враждебности наблюдался у женщин среднего возраста. Возможная причина полученного феномена состоит в том, что изначально враждебный настрой позволяет легче адаптироваться к эмоциональным потрясениям, то есть враждебность выступает в роли защитного механизма. Через 22 года уровень враждебности у женщин снизился в 1,5 раза, а у мужчин остался практически на том же уровне. То есть во время социальных катаклизмов враждебность помогает женщинам справляться с психотравмирующими ситуациями. Среди мужчин уровень враждебности за более чем двадцатилетний период практически не изменился. Скорее всего, это связано с тем, что враждебность у мужчин является копинг-стратегией и не связана с социальным стрессом [20].

Уровень социальной поддержки может повлиять как на развитие, так и на течение сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними факторов риска (например, артериальная гипертензия, сахарный диабет) [5, 6, 21]. В частности теория социальной поддержки предполагает, что она служит буфером для предотвращения или снижения влияний на здоровья нежелательных и травматических событий [22]. Значительное число исследователей, опираясь на эту гипотезу, продемонстрировали, что социальная поддержка действительно снижает показатели заболеваемости и смертности, связанные с сердечно-сосудистыми событиями [5, 6, 23]. Мы применили 2 индекса, отражающие степень взаимодействия людей со своей семьей и близкими друзьями (индекс близких контактов) и уровень вовлеченности человека в социальные сферы (индекс социальных связей). В 1994–1995 гг. больше половины мужчин и женщин ощущали острую нехватку поддержки со стороны семьи и близких людей, уровень вовлеченности людей в социальные сферы жизни также был довольно низок. На примере социальной поддержки наглядно показано ослабление социальных связей. Еще не были достаточно освоены новые формы социальной поддержки в обществе: участие в светской и конфессиональной сфере, занятия спротом и т. п. Поддержка семьи не могла полностью компенсировать отсутствия поддержки общества. Улучшение ситуации в этой области в настоящее время свидетельствует о том, что этот психосоциальный фактор очень лабилен и модифицируется под влиянием стресса.

Выводы

В предыдущих исследованиях [1, 2, 5 ] мы установили, что:

- риск развития АГ, инфаркта миокарда и инсульта за 16-летний период наблюдения увеличивался среди лиц с низким показателем индекса близких контактов (у мужчин – в 2,0, 5,2 и 3,5 раза, у женщин – в 2,0, 4,9 и 3,6 раза) по сравнению с лицами без него. Среди лиц с низким показателем индекса социальных связей риск возникновения этих заболеваний у мужчин был выше в 5,8, 3,1 и 3,4 раза, у женщин – в 1,8, 2,9 и 2,3 раза соответственно;

- риск АГ, инфаркта миокарда и инсульта среди лиц, испытывающих жизненное истощение, у мужчин был в 3,2, 2,0 и 3,1 раза выше соответственно. У женщин риск АГ и инсульта был выше соответственно в 1,99 и 3,34 раза, риск инфаркта миокарда не увеличивался.

- у лиц с враждебностью был выше риск развития только инфаркта миокарда (у мужчин – в 4,95 раза, у женщин – в 1,84 раза). Риск АГ и инсульта не увеличивался.

На основании результатов данного исследования можно сделать следующие выводы:

- За 22-летний период (1994–2016 гг.) высокий уровень жизненного истощения в открытой популяции лиц 25–44 лет достоверно снизился у мужчин с 9,4 до 6,1%, у женщин – с 28,6 до 16,2%.

- За этот период высокий уровень враждебности среди лиц 25–44 лет достоверно снизился среди женщин (с 42,9 до 29,6%), но не среди мужчин (32,7 и 35,4% соответственно)

- Низкие показатели индекса близких контактов и социальных связей в 1994–1995 гг. в популяции 25–44 лет были отмечены соответственно у 60 и 43,3% мужчин и у 59,1 и 36,3% женщин. В 2013–2016 гг. наблюдалась тенденция снижения распространенности низких показателей индексов близких контактов и социальных связей как у мужчин (49 и 19,9% соответственно), так и у женщин (47,8 и 17%).