Проблема неполиомиелитных энтеровирусных инфекций (НЭВИ) имеет особую актуальность для здравоохранения во всех странах мира, обусловленную повсеместным распространением и ростом числа заболеваний с периодическими пиковыми подъемами, разнообразием клинических синдромов и тяжести течения [1]. Активизации эпидемического процесса НЭВИ, наряду с высокой контагиозностью и отсутствием средств специфической профилактики, в значительной степени способствует выведение из естественной природной циркуляции возбудителя полиомиелита [2, 3]. Штаммы энтеровирусов постоянно изменяются, возникают новые, зарождение которых происходит преимущественно в регионе Юго-Восточной Азии, в том числе в Китае и сопредельных государствах [4, 5]. К настоящему времени в мире насчитывается более 120 серотипов энтеровирусов человека, разнообразие и динамика изменения которых отражается на клинической характеристике и эпидемиологических особенностях НЭВИ, что затрудняет своевременную диагностику и снижает эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий [6–10]. Это определяет целесообразность повсеместного мониторинга циркуляции неполиомиелитных энтеровирусов во внешней среде, изучение в динамике эпидемиологических и клинических особенностей НЭВИ [11–14].

Цель исследования – оценка эпидемической ситуации в многолетней динамике и клинического течения НЭВИ в Краснодарском крае.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ проявлений эпидемического процесса НЭВИ за период с 2002 по 2019 г. на территории Краснодарского края, пейзажа циркулирующих энтеровирусов (неполио), идентифицированных вирусологическим и молекулярно-биологическим методом из сточной воды и от больных с подозрением на ЭВИ. Использовали данные форм государственной статистической отчетности № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за период 2006–2019 гг.; форм отраслевого статистического наблюдения Роспотребнадзора № 2-18 «Сведения о деятельности лабораторий санитарно-гигиенического, микробиологического и паразитологического профиля федеральных бюджетных учреждений здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии» за период 2002–2019 гг.; карт эпидемиологического расследования случаев НЭВИ за 2017–2019 гг.; материалы ежегодных государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Краснодарского края» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

Представлена клиническая характеристика НЭВИ у 170 взрослых больных, госпитализированных в Специализированную клиническую инфекционную больницу Министерства здравоохранения Краснодарского края в период с 2002 по 2019 г.

Результаты

Эпидемиологический надзор за НЭВИ введен в Российской Федерации в 2006 г. В Краснодарском крае официальная регистрация заболеваемости проводится с 2006 г, а идентификация неполиомиелитных энтеровирусов во внешней среде и от больных – с 2002 г. Согласно нормативным документам, в форме государственной статистической отчетности отражаются только лабораторно подтвержденные случаи заболевания ЭВИ [6].

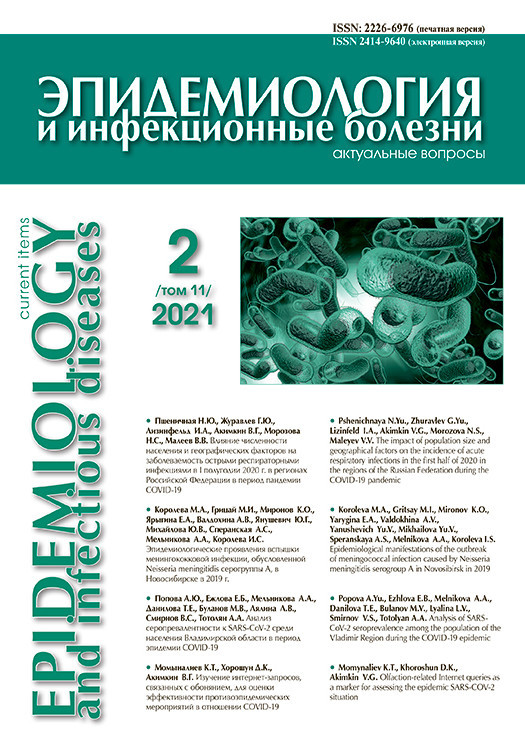

В 2006–2019 гг. регистрировали в основном спорадические случаи НЭВИ. Динамика заболеваемости в этот период представлена на рис. 1.

Заболеваемость в 2006 г. составила 5,42 на 100 тыс. населения (в том числе энтеровирусными менингитами – 0,06 на 100 тыс. населения), в 2007 г. – 0,35 (0,02), в 2008 г. – 1,69 (1,69), в 2009 г. – 0,18 (0,08), в 2010 г. – 0,18 (0,18), в 2011 г. – 0,12 (0,12), в 2012 г. – 0,67 (0,63), в 2013 г. – 8,38 (6,05), в 2014 г. – 3,57 (2,53), в 2015 г – 1,05 (0,7), в 2016 г. – 4,36 (2,43), в 2017 г. – 7,27 (1,53), в 2018 г. – 6,95 (2,55), в 2019 г. – 11,3 (3,6).

Следует отметить, что после 2013 г. активизация эпидемического процесса вновь отмечена в 2017 и 2018 гг., когда было зарегистрировано 399 и 384 случаев НЭВИ соответственно, а в 2019 г. произошел резкий рост заболеваемости по сравнению с 2018 г. сразу на 62% – диагностирован 631 случай болезни. Всего же за период наблюдения было зарегистрировано 2773 подтвержденных случая НЭВИ, из них 1192 (43,0%) были представлены энтеровирусным менингитом, а остальные – другими клиническими формами ЭВИ. Наибольшее число случаев было зарегистрировано в эпидемические сезоны 2013 и 2019 гг. – 439 и 631 соответственно.

Среди клинических форм НЭВИ до 2016 г. включительно преобладали энтеровирусные менингиты, удельный вес которых в 2008. 2010 и 2011 гг. составлял 100%, в 2012 г. – 94,0%, в 2013 г. – 72,0 %, в 2014 г. – 70,0%, в 2015 г. – 66,0% и в 2016 г. – 55,0% . С 2017 г. стали чаще регистрировать «малые» формы НЭВИ, их удельный вес в составил 79,0%, в 2018 г. – 65,0%,, в 2019 г. – 67,4%. Так, в 2017 г., помимо менингита (21,0%), часто диагностировали острое респираторное заболевание, острую диарею, герпангину, экзантему лица и конечностей (всего 71,8%), редко – менингоэнцефалит (4,5%) и полинейропатию (2,7%).

Среди больных НЭВИ устойчиво превалировали дети – 2450 (88,3%) чел., большинство из которых были дошкольного возраста и посещали детские дошкольные учреждения. В Краснодарском крае с 2017 г. в структуре детской заболеваемости наметилась тенденция к увеличению удельного веса детей до 1 года (более 10,0%) по сравнению с предыдущими годами наблюдения, когда регистрировали лишь единичные случаи заболевания в этой возрастной группе. Кроме того, в 2017–2018 гг. частота заболеваемости НЭВИ среди детей от 1 года до 2 лет увеличилась до 27,0–28,0%, до 2017 г. она составляла 14%.

В круглогодичной динамике заболеваемости ЭВИ за период наблюдения прослеживалась четко выраженная летне-осенняя сезонность с подъемом в августе –октябре. В 2017–2018 гг. стали циркулировать ранее не встречавшие энтеровирусы 70 и 71 типов и давно не циркулирующий ЕСНО 11, что совпало с ростом регистрируемой заболеваемости в ноябре 2017 г. (5,0% случаев) и в ноябре–декабре 2018 г (13,0% случаев).

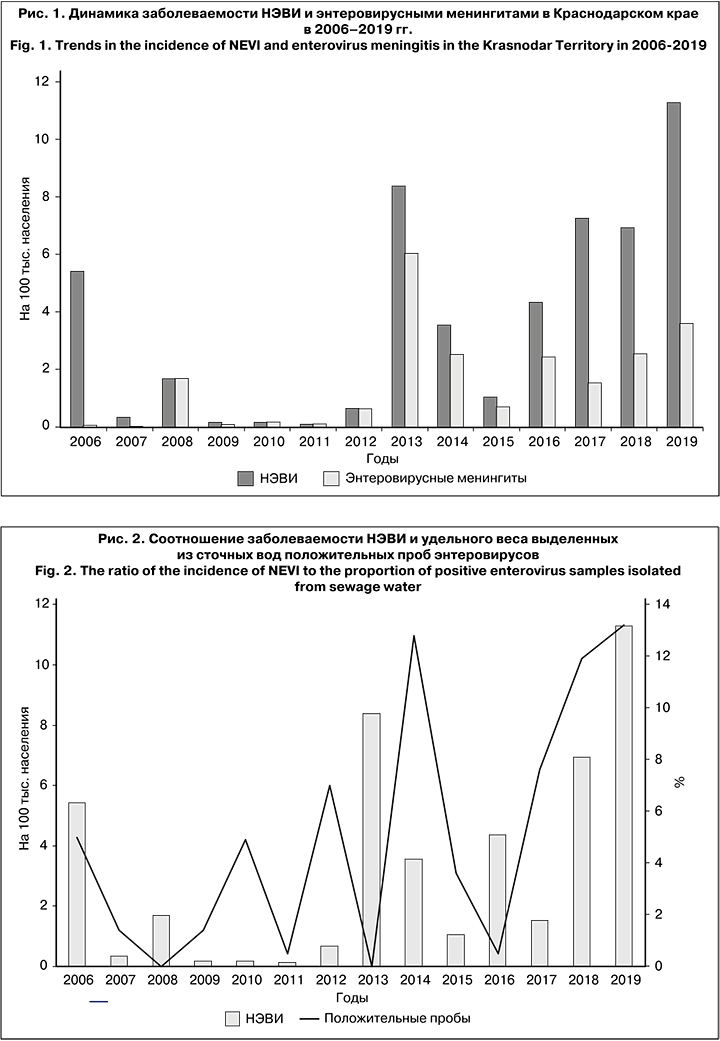

Результаты вирусологического мониторинга проб сточной воды с целью обнаружения неполиомиелитных энтеровирусов мы проследили за 18-летний период (2002–2019 гг.). Всего было проведено 4169 исследований. В 2002 г. положительными оказались 5,6% проб сточной воды, в 2003 г. – 8,2% , в 2004 г. – 5,8%, в 2005 г. – 2,7%, в 2006 г. – 5,0%, в 2007 г. – 1,4%, в 2008 г. – 0%, в 2009 г – 1,4%, в 2010 г. – 4,9%,, в 2011 г. – 0,5%, в 2012 г. – 7,0%, в 2013 г. – 0%, в 2014 г. – 12,8%, в 2015 г. – 3,6%, 0,5% – в 2016 г. – 0,5%, в 2017 г. – 7,6%; в 2018 г.– 11,9 %, и в 2019 г. – 13,2%. Всего было выделено 400 (9,6%) вирусологических культур неполиомиелитных энтеровирусов.

Идентифицированные в сточной воде энтеровирусы распределялись следующим образом: Коксаки В1 – 6,8%, Коксаки В2 – 0,96%, Коксаки В3 –12,6%, Коксаки В4 – 2,9%, Коксаки В5 – 9,7%, Коксаки В6 – 0,6%, ЕСНО 5 – 0,6%, ЕСНО 6 – 3,2%, ЕСНО 7 – 1,3%, ЕСНО 8 – 0,3%, ЕСНО 11 – 5,1%, ЕСНО 19 – 0,6%, ЕСНО 20 – 0,3%, ЕСНО 25 – 0,3%, ЕСНО 30 – 5,5%, ЕСНО 33 – 0,3%, энтеровирус 70 типа – 0,96%, энтеровирус 71 типа – 0,3%. Таким образом, в сточной воде превалировали вирусы Коксаки В и ЕСНО серотипов 6, 11 и 30.

В испытательном лабораторном центре Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае методом ПЦР было проведено исследование проб биологического материала от 1955 больных с подозрением на ЭВИ. Выбор биоматериала для выделения РНК энтеровирусов (спинномозговая жидкость, содержимое носоглотки или кишечника) зависел от клинических проявлений болезни. В исследуемых образцах 629 (32,1%) биопроб на энтеровирус оказались положительными. Последующую верификацию положительных биопроб проводили вирусологическим методом на клеточных культурах Hep-2 и RD, в случае выделения культур энтеровирусов последние направляли в Референс-центр по мониторингу за энтеровирусными инфекциями Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора для подтверждения и секвенирования.

В структуре неполиомиелитных энтеровирусов из биологического материала лидировал ЕСНО 30 – 289 (46,0%) проб, реже обнаруживали ЕСНО 6 – 85 (13,5 %) проб, Коксаки В5 – 75 (12,0%), Коксаки В3 – 36 (5,7%), Коксаки В4 – 16 (2,5%), Коксаки В1–7 (1,1%), энтеровирус 71 типа – 28 (4,4%), ЕСНО 6 – 85 (13,5%), ЕСНО 25 – 7 (1,6%), ЕСНО 20 – 11 (1,7 %), ЕСНО 13 – 24 (3,8%), ЕСНО 7 – 5 (1,0%). По 1 положительной пробе (0,2 %) было получено на вирусы Коксаки А2, Коксаки В2, ЕСНО 21, 33, 29, 33, и 16, энтеровирус 70 типа. Доля выделенных от больных энтеровирусов в разные годы менялась. Если в 2009–2012 гг. превалировали ЕСНО 6 (2009 г. – 11%, 2011 г. – 20%, 2012 г. – 27,2%), то с 2013 г. начался рост заболеваний, обусловленных ЕСНО 30 (2013 г. – 24,5%, 2014 г. – 84,5%, 2015 г. – 8,3%, 2016 г. – 34,2%). В 2017 г. лидирующие позиции заняли энтеровирус 71 типа – 25 (50%) проб и Коксаки В3 – 14 (28%) проб, удельный вес которых в 2002–2016 гг. был невелик и составлял 5 и 7% соответственно, а в 2018 г. появился давно не циркулировавший ЕСНО 11. В 2018 г. от больных выделяли 9 типов энтеровирусов: Коксаки В5 (30,0%), ЕСНО 30 (18,0%) и вновь появившийся после 2002 г. ЕСНО 19 (16,0%). В 2019 г. лидирующие позиции в этиологии НЭВИ занимали ЕСНО 13 (54,4%) случаев и Коксаки В5 (34,0%).

Разнообразие клинических форм ЭВИ представляет определенную диагностическую сложность для врачей общей практики. Об этом свидетельствует высокая частота неправильных предварительных диагнозов, выставленных 93,7% пациентам. Врачи задумываются о возможности ЭВИ, как правило, при наличии либо серозного менингита, либо характерной в педиатрической практике для синдрома HFMD («Hand, foot and mouth disease», синонимы – синдромы «рот–рука–нога», ящуроподобный, экзантема лица и конечностей, везикулярный стоматит с экзантемой) экзантемы.

При анализе клинической симптоматики у 170 госпитализированных взрослых пациентов с подтвержденной НЭВИ клинические формы с поражением ЦНС были выявлены у 125 (73,5%). В остальных 45 (26,5%) случаях диагностировали другие формы ЭВИ с поражением верхних дыхательных путей и/или желудочно-кишечного тракта без вовлечения нервной системы. У 162 (95,3%) пациентов заболевание протекало в среднетяжелой форме и только у 8 (4,7%) – в тяжелой.

Заболеваемость НЭВИ характеризовалась летне-осенней сезонностью: 125 (73,5%) больных поступали в стационар в июле–октябре. Единичные случаи НЭВИ регистрировали в январе, апреле и июне; в июле были госпитализированы 24 (14,1%) больных. Пик госпитализаций наблюдался в сентябре (27,1%) с последующим постепенным снижением к январю (от 10,0% в октябре до 4,7% в декабре).

НЭВИ начиналась остро (97,1% случаев) с внезапной фебрильной температуры, сопровождающейся ознобом и слабостью (100,0%), реже – ретроорбитальной болью или светобоязнью (44,1%), артралгией (15,3%). Первая температурная волна продолжалась от 3 до 18 дней. В 21,2% случаев отмечалась вторая волна фебрилитета продолжительностью от 1 до 6 дней, а у 2,9% больных – третья волна субфебрилитета на протяжении 2–4 дней.

Признаки поражения нервной системы были основной причиной для обращения пациентов за стационарной помощью и поводом для госпитализации. Головная боль, которая встречалась у 140 (82,4%) больных, сопровождалась в большинстве случаев тошнотой и рвотой. Менингеальные знаки регистрировали у 137 (80,6%) пациентов: у всех ригидность мышц затылка и у 1/3 пациентов – симптом Кернига.

У 116 (68,2%) госпитализированных больных НЭВИ сопровождалась симптомами поражения респираторного тракта: першением и болями в горле, сухим кашлем, а при объективном исследовании – гиперемией и зернистостью задней стенки глотки. У 8 (4,7%) пациентов выявляли признаки тонзиллита с гнойными налетами или герпангины с везикулезными высыпаниями на дужках и небе. В 1 (0,6%) случае тонзиллит сочетался с серозным менингитом.

Пищеварительная система была вовлечена в патологический процесс у 22 (12,9%) пациентов в виде послабления стула от 1 до 2 раз в сутки не более 2 дней. Однако у 6 (27,3%) из них диарея была выраженной, частота стула достигала 10–15 раз в сутки и продолжалась 5–6 дней.

В общем анализе крови у 61 (35,9%) больных отмечался лейкоцитоз, а у 58 (34,1%) – палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы. В 17 (10,0%) случаях наблюдали умеренное повышение активности АЛТ, в 22 (12,9%) – АСТ, у 45 (26,5%) – КФК.

При исследовании спинномозговой жидкости во всех случаях ликвор был прозрачным, бесцветным, вытекал под давлением, микроскопически с умеренным цитозом (до 200,0 х 106/л) преимущественно с преобладанием лимфоцитов (90–72,0%). У 26 (15,3%) больных спинномозговая жидкость содержала более 200,0 х 106/л лейкоцитов, а у 35 (28,0%) больных цитоз носил нейтрофильный характер. Незначительное повышение белка (максимум до 1,5 г/л) отмечали в 42 (33,6%) случаях. Остальные показатели биохимического исследования спинномозговой жидкости (содержание глюкозы, хлоридов) не отличались от нормальных. Отклонения от нормы продолжались у больных энтеровирусной нейроинфекцией 9–40 дней.

Обсуждение

Проведенный анализ продемонстрировал актуальность НЭВИ для Краснодарского края. Несмотря на преимущественно спорадическую заболеваемость, наблюдается тенденция к ее увеличению со значительным приростом в отдельные годы (2013 и 2019 гг.). Болеют НЭВИ в летне-осенние месяцы года, преимущественно дети младшего возраста, посещающие детские дошкольные учреждения.

Многолетний вирусологический мониторинг, проведенный за период с 2002 по 2019 г., показал разнообразие и изменчивость пейзажа неполиомиелитных энтеровирусов на территории Краснодарского края как в окружающей среде, так и у больных НЭВИ, что определяет эпидемиологическую и клиническую характеристики заболевания. Так, увеличение числа положительных на энтеровирусы проб сточной воды, а также появление в структуре идентифицированных вирусов ранее или длительно не встречавшихся штаммов предвосхищает рост заболеваемости. По-видимому, это связано с формированием у местного населения естественного иммунитета определенной продолжительности к какому-либо циркулирующему на территории края типу энтеровируса, который с течением времени утрачивается. Так скачкообразное увеличения частоты выделения неполиомиелитных энтеровирусов из внешней среды с 0,5% в 2011 г. до 7,0% в 2012 г. свидетельствовало об интенсификации циркуляции неполиомиелитных энтеровирусов и манифестировало в 2013 г. ростом заболеваемости от 0,67 на 100 тыс. населения в 2012 г. до 8,38 на 100 тыс. в 2013 г.

Прослеживается изменение возрастной структуры заболеваемости: увеличился удельный вес детей до 1 года и от 1 года до 2 лет, что может быть связано, например, с появлением в циркуляции парэховирусов человека 1 и 2 типа (нового рода Parechovirus семейства Picornaviridae вида Human Parechovirus, классифицируемых ранее как энтеровирусы ЕСНО 22 и 23), которые в Краснодарском крае идентифицировать пока нет возможности [15]. В то же время известно, что около 70% случаев зарегистрированной парэховирусной инфекции в мире приходится на долю детей младше 1 года [15].

В последние 3 года отмечается модификация структуры клинических форм болезни, совпадающая со сменой лидирующих разновидностей энтеровирусов. Из внешней среды и от пациентов стали чаще выделять миксты энтеровирусов, а на смену ЕСНО 6 и 30, наиболее часто выступавшим этиологическим фактором НЭВИ до 2017 г., пришли энтеровирус 71 типа и Коксаки В3. Это соотносится с увеличением частоты регистрации клинических форм НЭВИ преимущественно легкого и среднетяжелого течения без поражения ЦНС, что свидетельствует и об улучшении качества диагностики заболевания, и об эффективности эпидемиологического надзора.

Различия в частоте обнаружения одних и тех же серотипов неполиомиелитных энтеровирусов в сточных водах и биологическом материале от больных позволяют предполагать незначительный вклад водного пути передачи в эпидемический процесс НЭВИ в Краснодарском крае. Роль пищевого пути, по-видимому, также несущественна в связи с отсутствием регистрации эпидемической заболеваемости (пищевых вспышек инфекции). Поэтому наиболее вероятным путем передачи НЭВИ является контактный, реализуемый при прямом или опосредованном через предметы обихода контакте с источником инфекции. Этот путь подтверждается сведениями эпидемиологического анамнеза, которые в 22,4% случаев удостоверяют контакт с инфекционными больными (детьми или другими родственниками с проявлениями острых респираторных заболеваний, ангины или менингита). При этом крайне редко пациенты с подтвержденной НЭВИ отмечают факты купания в море, других водоемах и посещение аквапарка [3]. Тем не менее в 2018 г. в морской воде некоторых населенных пунктов Черноморского побережья Краснодарского края были идентифицированы энтеровирусы Коксаки В5 и ЕСНО 13, что может свидетельствовать о возможности реализации водного пути передачи неполиомиелитных энтеровирусов.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и предупреждения распространения НЭВИ на территории Краснодарского края органы, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор, проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия, регламентированные действующими нормативными документами. Рисками осложнения эпидемической ситуации по НЭВИ в крае является большой приток отдыхающих на Черноморское побережье из других субъектов Российской Федерации в летние месяцы, в том числе детей в летний оздоровительный период, трудовых мигрантов, а также отдыхающих за рубежом студентов из разных государств. Это приводит к завозу инфекции, увеличению плотности и контактов населения на ограниченной территории, возрастанию антропогенной нагрузки на водные объекты через канализационные стоки, проходящие через построенные еще в ХХ веке канализационные сооружения. Особую опасность среди завозных энтеровирусов представляют Коксаки А6, ЕСНО 30, энтеровирусы 71 и D68 типов, способные вызвать вспышечную заболеваемость, а также осложненное параличами и миелитом тяжелое и сложное в диагностическом плане атипичное течение болезни [1, 9, 10, 14]. Вышеизложенное определяет необходимость оптимизации мероприятий эпидемиологического надзора на территории Краснодарского края и прогнозирования эпидемической ситуации.

Проблемой является сложность постановки предварительного диагноза при разнообразии клинических форм НЭВИ и отсутствии при этом, как показал анализ клинических проявлений заболевания, патогномоничных симптомов. В то же время обращает на себя внимание увеличение с 2013 г. удельного веса клинических форм НЭВИ без менингита, что свидетельствует о появившейся у врачей настороженности в отношении данной инфекции и об улучшении возможностей и качества лабораторной диагностики. Среди госпитализированных больных в структуре НЭВИ продолжают превалировать менингиты, что вполне закономерно является показанием для стационарного лечения.

Выводы

1. Заболеваемость НЭВИ в Краснодарском крае в многолетней динамике носит спорадический характер с периодическими подъемами, регистрируется преимущественно у детей младшего возраста в летне-осенний период и в последние годы имеет тенденцию к росту.

2. Эпидемический процесс НЭВИ в Краснодарском крае поддерживается постоянной циркуляцией разнообразных серотипов энтеровирусов во внешней среде и в человеческой популяции с меняющимся спектром возбудителей, отражающимся на эпидемиологической и клинической характеристике заболевания.

3. Ведущим путем передачи неполиомиелитных энтеровирусов в крае является контактный, что наряду с отсутствием эпидемической заболеваемости позволяет положительно оценить проводимые клинико-диагностические, противоэпидемические и профилактические мероприятия.

4. Сохраняющиеся риски осложнения эпидемической ситуации по НЭВИ в Краснодарском крае в период летнего отдыха, а также сложности клинической диагностики НЭВИ диктуют необходимость подготовки врачей разных специальностей по вопросам этой инфекции, а также продолжения и оптимизации профилактических и противоэпидемических мероприятий.