Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются одним из индикаторов качества в здравоохранении в силу широкого распространения, негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства [1]. ИСМП поражают 5–10% пациентов, находящихся в стационарах, и занимают 10-е место в ряду причин смертности населения [2, 3].

В настоящее время расширились возможности реаниматологии в лечении пациентов с тяжелыми заболеваниями. Тактика ведения больных с нарушением витальных функций в большинстве случаев предполагает проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которая является важнейшим способом коррекции синдрома острой дыхательной недостаточности у этих пациентов.

По своей сути ИВЛ является нефизиологичной процедурой для больного и сопряжена с развитием ряда осложнений, в том числе вентилятор-ассоциированных инфекций дыхательных путей (ВА ИДП).

Внутрибольничные инфекции дыхательных путей – наиболее частые инфекционные осложнения в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) – составляют, по данным разных исследователей, от 9 до 65% [4–6].

Одним из значимых и важных факторов, ведущих к неэффективности профилактики ИСМП, является слабая система эпидемиологического наблюдения, в том числе недостаточная полнота учета и регистрации ИСМП. Это ведет к недооценке актуальности проблемы, отсутствию данных об обусловливающих их факторах риска и, соответственно, низкой эффективности борьбы с этими заболеваниями [7–10].

Важнейшим элементом системы эпидемиологического надзора за ИСМП является эпидемиологическое наблюдение – систематический сбор информации по специальной программе о возникновении ИСМП и факторах, влияющих на него, анализ и сопоставление полученных данных и обеспечение информацией медицинского персонала для решения вопросов о мерах улучшения качества медицинской помощи [11].

Цель исследования – разработка мероприятий, направленных на оптимизацию эпидемиологического наблюдения за ВА ИДП.

Материалы и методы

Для изучения распространения ВА ИДП проведен ретроспективный анализ государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» за 2016 г. и «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Челябинской области» за 2016 г.

С целью разработки мероприятий по оптимизации эпидемиологического наблюдения проводился ретроспективный и оперативный анализ заболеваемости ВА ИДП в ОРИТ крупной многопрофильной больницы – МБУЗ Городская клиническая больница № 8 (Челябинск).

Рассчитывали интенсивные и стратифицированные показатели с применением пакета программ Microsoft Office Excel 2003. Критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05.

Результаты и обсуждение

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в структуре всех ИСМП, зарегистрированных в Российской Федерации в 2016 г., внутрибольничные пневмонии впервые (с 2006 г.) вышли на 1-е место. На их долю приходится 24,1% всех зарегистрированных случаев ИСМП. Проведя анализ внутрибольничных инфекций дыхательных путей в общей структуре ИСМП, необходимо отметить, что в Российской Федерации из всей группы инфекций дыхательных путей статистическому учету подлежат только пневмонии, отсутствует отдельная регистрация ВА ИДП (как пневмоний, так и трахеобронхиальных инфекций), что делает невозможным изучение заболеваемости этими актуальными инфекциями, а соответственно и оценку эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В Челябинской области внутрибольничные пневмонии в течение последних 5 лет занимают 1-е место в структуре ИСМП. По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, на их долю приходится 51,2% всех ИСМП, зарегистрированных в 2016 г.

В Челябинской области более 10 лет ведется отдельный учет ВА ИДП. Показатель заболеваемости в 2016 г. составил 5,7 на 1000 ИВЛ/дней (в 2015 г. – 6,6, в 2014 г. – 5,6)1.

Для проведения полноценного эпидемиологического наблюдения за ВА ИДП целесообразно соблюдение следующих условий:

- оптимизация учетных форм наблюдения за пациентами в отделении реанимации;

- внедрение в ОРИТ стандартных случаев определения ВА ИДП (пневмонии и трахеобронхиальные инфекции);

- активное выявление случаев ВА ИДП как со стороны медицинского персонала отделения реанимации, так и со стороны госпитального эпидемиолога;

- оптимизация передачи информации о пациентах с ИДП.

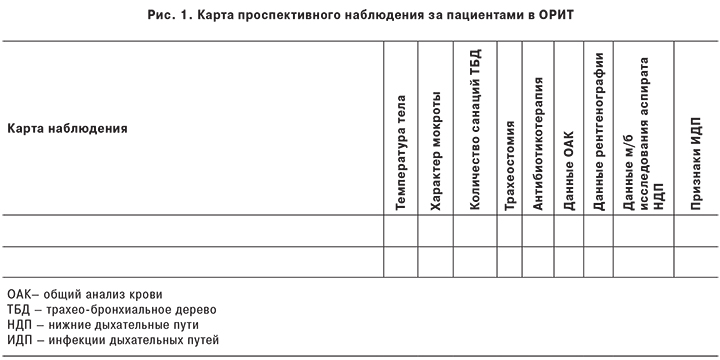

Для проведения проспективного наблюдения нами была разработана и внедрена карта наблюдения за пациентами в ОРИТ, в которой, помимо общей информации о пациенте (ФИО; дата поступления в ОРИТ; отделение, из которого переведен пациент; дата интубации трахеи; клинический диагноз), ежедневно отмечаются изменения в состоянии пациента (термометрия, изменение характера и количества мокроты), проводимые лечебно-диагностические манипуляции (количество санаций нижних дыхательных путей, проведение трахеостомии, применяемая антибактериальная терапия), результаты проводимых инструментальных и лабораторных обследований (общего анализа крови, рентгенографии, данные микробиологического исследования аспирата нижних дыхательных путей) (рис. 1).

Не менее важным при проведении эпидемиологического наблюдения является оценка данных микробиологического мониторинга за возбудителями ВА ИДП. Для его полноценного проведения необходимо было модернизировать и внедрить следующие компоненты:

- стандартизованные бланки направления на микробиологическое исследование;

- схемы проведения микробиологического исследования;

- стандарты забора материала для микробиологического исследования;

- оценку данных видовой идентификации возбудителей ВА ИДП, выделенных от пациентов ОРИТ;

- оценку данных видовой идентификации возбудителей, выделенных с объектов внешней среды;

- инструкции по определению резистентности выделенных микроорганизмов к антимикробным средствам;

- определение резистентности выделенных штаммов к антимикробным средствам.

Результаты микробиологического мониторинга необходимо расценивать как с позиции пациента (основное заболевание, наличие на момент проведения обследования признаков ИДП), так и со стороны микроорганизмов [характеристика микроорганизмов – монокультуры или ассоциации микроорганизмов, морфологические признаки выделенных штаммов (грамотрицательные, грамположительные микроорганизмы, грибы), количественная характеристика микроорганизмов (в диагностическом титре или в диагностически незначимом титре), клинико-эпидемиологическая характеристика микроорганизмов (характерные или нехарактерные для данного отделения ОРИТ)].

Риск развития ВА ИДП значительно выше среди пациентов, имеющих колонизацию нижних дыхательных путей, поэтому положительные данные микробиологического мониторинга аспирата трахеи могут быть предикторами легочных осложнений.

Так при интубации трахеи у пациентов ОРИТ, которым планировалось проведение продленной ИВЛ, микроорганизмы в диагностически значимом титре (105 и более) были выделены в 87% случаев. В структуре выделенных микроорганизмов грамположительные микроорганизмы составили 51,5%, грамотрицательные – 44,4%, грибы – 4,1%. Среди грамположительных бактерий наиболее часто выделяли Staphylococcus epidermidis (15,3%), S. aureus (10,9%) и Streptococcus viridans (7,1%). Из грамотрицательных бактерий уже при интубации трахеи чаще определяли Pseudomonas aeruginosa (14,4%), Acinetobacter baumannii (12,2%) и Esherihia coli (7,7%) (рис. 2, см. на вклейке).

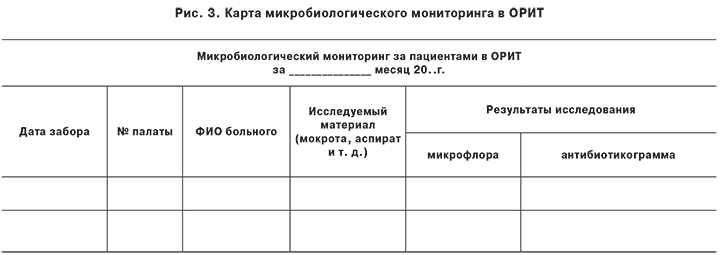

Для своевременной оценки данных микробиологического мониторинга, выявления штаммов микроорганизмов, характерных для отделения реанимации, оценки изменчивости микроорганизмов и возможности формирования «госпитальных» штаммов микроорганизмов в отделении реанимации необходимо вести карты микробиологического мониторинга (в электронном или рукописном виде), в которых указывается ФИО пациента, исследуемый материал, выделенные микроорганизмы и антибиотикограмма (рис. 3).

Для проведения адекватного анализа заболеваемости ВА ИДП и эффективности эпидемиологического наблюдения госпитальному эпидемиологу необходимо рассчитывать следующие стратифицированные показатели [11]:

- кумулятивную инцидентность (КИ);

- плотность инцидентности (ПИ).

КИ рассчитывается как отношение числа случаев заболевания (n), возникших за определенный период времени (Т), к численности популяции риска (N) в тот же период времени:

КИ = n/N(x 10n).

Множитель 10n служит в качестве единицы измерения (на 100, на 1000, на 100 000 и т. п.).

ПИ измеряет частоту новых случаев заболевания (n), возникших за определенный период времени (период наблюдения), с учетом суммарного времени воздействия факторов риска, добавленного всеми членами популяции риска (pT):

ПИ = n/pT (x 10n).

Чаще всего 10n = 1000: показатель рассчитывается на 1000 дней ИВЛ.

Для корректного расчета показателей заболеваемости ВА ИДП необходим сбор данных о пациентах, находящихся в реанимации, для чего в отделении необходимо ввести специальные карты, в которых ежедневно медсестра должна отмечать число вновь поступивших пациентов; общее число пациентов в отделении; число пациентов с постоянным мочевым катетером, периферическим венозным катетером, центральным венозным катетером, центральным артериальным катетером, назо(оро)гастральной трубкой; число пациентов, находящихся на ИВЛ и тотальном парентеральном питании.

В конце месяца данные карты сдаются госпитальному эпидемиологу для расчета стратифицированных показателей ИСМП, в том числе и ВА ИДП.

Для проведения полноценного эпидемиологического наблюдения за ВА ИДП необходимо обеспечить его организационно-методическое сопровождение со стороны общебольничной комиссии по профилактике ИСМП, которое включает:

- планирование мероприятий, организацию и обеспечение информационных потоков;

- разработку критериев диагностики инфекций дыхательных путей;

- разработку карт эпидемиологического наблюдения за пациентами ОРИТ и расследования очага ВА ИДП;

- разработку схемы микробиологического мониторинга (форма проведения, объекты наблюдения, этапы, сроки, виды исследования);

- разработку и внедрение алгоритмов выполнения лечебно-диагностических манипуляций;

- обучение специалистов.

Для оценки значимости каждого из факторов риска развития ВА ИДП, проведения эпидемиологической диагностики на каждый случай данного осложнения необходимо заполнять карту эпидемиологического расследования очага ВА ИДП.

Карта состоит из двух частей, первую заполняет врач, установивший диагноз ВА ИДП, вторую – госпитальный эпидемиолог.

В первой части врач указывает общие данные о пациенте, характеристику лечебно-диагностического процесса, проводимые инвазивные вмешательства, на основании стандартных критериев выставляет диагноз инфекции нижних дыхательных путей, отмечает проводимую антибактериальную терапию до развития ВА ИДП и результаты бактериологического исследования патологического отделяемого из очага инфекции.

Во второй части госпитальный эпидемиолог проводит оценку профилактических мероприятий, формулирует полный эпидемиологический диагноз, назначает противоэпидемические мероприятия.

Эпидемиологический диагноз ВА ИДП может быть сформулирован следующим образом: характер заболеваемости (очаг с единичными или множественными случаями, вспышка), условия оказания медицинской помощи (в период нахождения в ОРИТ, после перевода в отделение), этиология (грамположительные, грамотрицательные, вызываемые микробными ассоциациями, биопленочные), локализация патологического процесса (пневмонии или трахеобронхиальные инфекции), условия инфицирования (эндогенные или экзогенные инфекции; инфекции, обусловленные формированием госпитального штамма возбудителя), тип медицинской технологии (вентилятор-ассоциированная), предполагаемый источник инфекции, механизм и пути передачи, проявления эпидемического процесса (по интенсивности, времени, группам пациентов), факторы, способствующие формированию очага, прогноз.

Результатами оптимизации эпидемиологического наблюдения за ВА ИДП стали реальное отражение заболеваемости этими инфекциями, начиная с 2007 г., а также снижение заболеваемости к 2016 г. в 4,5 раза и летальности – в 3,8 раза (рис. 4).