Появление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее глобальное распространение явились серьезным вызовом мировому сообществу. По официальным данным, на 01.08.2022 в мире зарегистрировано уже более 500 млн случаев инфицирования COVID-19 и более 6 млн летальных исходов [1–3].

Пандемия COVID-19 стала значительным дестабилизирующим фактором для населения всей планеты, оказывая негативное влияние как на физическое, так и психоэмоциональное здоровье людей. Наиболее пострадавшей группой населения во время пандемии стали медицинские работники (МР), которые первыми включились в борьбу с неизвестной инфекцией и имели более высокие риски заражения, заболевания и психоэмоциональной дестабилизации. Заболеваемость COVID-19 сотрудников медицинских организаций (МО) на всех этапах распространения инфекции была существенно выше по сравнению с другими категориями граждан и профессиональными сообществами [4–7].

Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в профессиональную деятельность работников здравоохранения и в целом в их образ жизни, что было связано с повышенной рабочей нагрузкой, снижением продолжительности и качества сна, высоким риском заражения при оказании помощи пациентам с COVID-19, страхом передать инфекцию членам своей семьи и близким людям, пониманием несовершенства средств индивидуальной защиты (и недостаточной обеспеченностью ими, физическим дискомфортом, связанным с их регулярным использованием функциональной изолированностью, ощущением неопределенности ситуации [8–12].

Не вызывает сомнений и тот факт, что длительный стресс, психоэмоциональное перенапряжение, постоянная неудовлетворенность условиями работы и личной жизни в отдаленной перспективе будут способствовать снижению эффективности деятельности и качества выполнения ежедневных задач, что в целом негативно повлияет на производительность труда в учреждении. Следует признать, что в условиях пандемии COVID-19 особую актуальность приобретают исследования по оценке психоэмоционального состояния сотрудников МО, восприятия ими стресса и ресурсов для его преодоления, особенно в динамике, для разработки наиболее эффективных программ профилактики и реабилитации МР.

Цель исследования – оценка особенностей восприятия и реагирования на стрессовые факторы сотрудников МО на разных этапах пандемии COVID-19.

Материалы и методы

Были изучены психоэмоциональное состояние сотрудников МО, особенности их восприятия и реагирования на стрессовые факторы путем онлайн-опросов на Google-платформе по специально разработанным авторами анонимным анкетам.

Онлайн-опрос проведен в 3 последовательных этапа, соответствующих эпидемическим подъемам заболеваемости коронавирусной инфекцией. Каждый этап исследования был одобрен Локальным этическим комитетом ООО «УГМК-Здоровье» (Протоколы № 2э от 29.10.2020, № 5э от 03.06.2021, № 7э от 08.02.2022). Участие в опросе было добровольным. Каждый сотрудник самостоятельно принимал решение о согласии на участие в исследовании и в случае положительного решения заполнял онлайн-анкету.

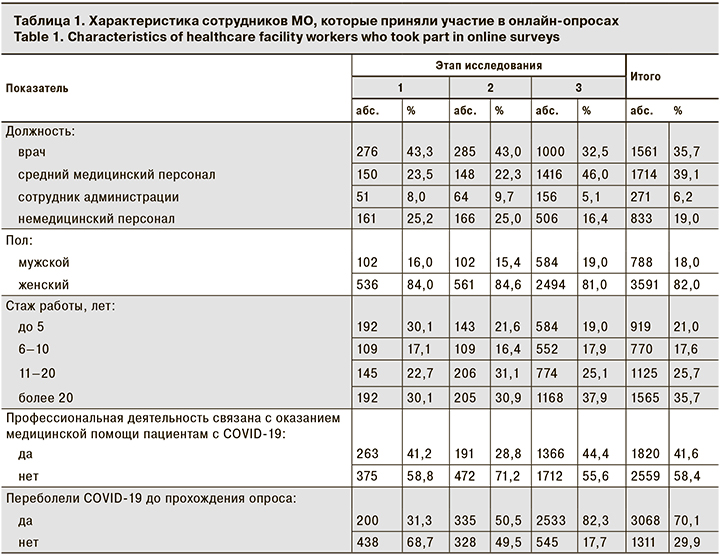

На 1-м этапе исследования (ноябрь–декабрь 2020 г.) в опросе приняли участие 638 сотрудников, на 2-м (июнь–июль 2021 г.) – 663 чел. и на 3-м (февраль–март 2022 г.) – 3078 чел. Суммарное число респондентов составило 4379. Участники исследования имели различные специальности и должности: врачи, средние медицинские работники, административно-управленческий персонал, а также сотрудники технической и хозяйственной служб, имевшие разный стаж профессиональной деятельности в МО. Сотрудники выполняли различные функциональные обязанности, в том числе в части непосредственного оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, и имели разный анамнез относительно заболевания новой коронавирусной инфекцией (табл. 1).

В используемые Google-формы была встроена «Шкала воспринимаемого стресса-10» («The Perceived Stress Scale-10», «PSS-10», https://therapy.irkutsk.ru/doc/pss.pdf), которая позволяла оценить, насколько сотрудники МО воспринимали предшествовавший исследованию месяц их жизни как стрессовый. Шкала состояла из двух субшкал, одна из которых определяла субъективно воспринимаемый уровень напряженности ситуации, а другая – объем усилий, необходимых МР для ее преодоления.

Интерпретацию результатов по субшкале №1 (оценка напряженности ситуации) проводили по следующему алгоритму: 0–10 баллов – нейтральная «зеленая» зона, соответствующая сбалансированному психоэмоциональному состояни; 11–18 баллов – пограничная «желтая» зона, то есть классическое восприятие стресса, или зона напряженности; 19–30 баллов – «красная» зона, то есть состояние перенапряжения. Для субшкалы № 2 (стратегии реагирования на стресс и его преодоление) применяли иной подход к интерпретации результатов, а именно: 0–12 баллов – «красная» зона, соответствующая в текущей ситуации высокой чувствительности к стрессу и отсутствию ресурсов для его конструктивного преодоления; 13–17 баллов – «желтая» зона, сотрудники имели ограниченные ресурсы для преодоления эмоционального перенапряжения; 18–20 баллов – «зеленая» зона, сотрудники показали наиболее высокие адаптационные способности в части преодоления стрессовых нагрузок.

Дополнительный раздел исследования был посвящен изучению состояния аффективной сферы в части рисков формирования тревожных, депрессивных и астенических расстройств у сотрудников МО, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Онлайн-опрос провели в октябре–ноябре 2021 г. Для анализа нарушений аффективной сферы использовали дополнительную Google-форму, в которую были встроены 2 валидизированные шкалы: «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (HADS) и «Субъективная шкала оценки астении» (МFI-20). Шкала HADS содержала 2 субшкалы, что позволяло диагностировать симптомы тревоги и оценить уровень депрессии. Для каждой субшкалы были определены регламенты интерпретации результатов: до 7 баллов – нормальное состояние, 7–9 баллов – субклинические расстройства, 10 баллов и более – клинические расстройства. Шкала МFI-20 включала 5 субшкал, которые позволяли оценить уровни общей, физической и психической астении, а также активности и мотивации. В случае получения суммарного количества баллов по одной из субшкал более 12 состояние расценивали как проявление «астенического синдрома». В онлайн-опросе принял участие 171 сотрудник, перенесший COVID- 19 (опытная группа), и 250 интактных по COVID-19 лиц (контрольная группа).

Для сравнения результатов среди различных категорий сотрудников МО составляли многопольную таблицу сопряженности. Статистическую значимость различий оценивали по критерию χ2 Пирсона и результатам post-hoc анализа. Различия считали достоверными при р < 0,05. Статистическую обработку материала проводили с использованием возможностей электронных сервисов Google, пакета прикладных программ Microsoft Office 2016 и 26 версии IBM SPSS Statistics.

Результаты

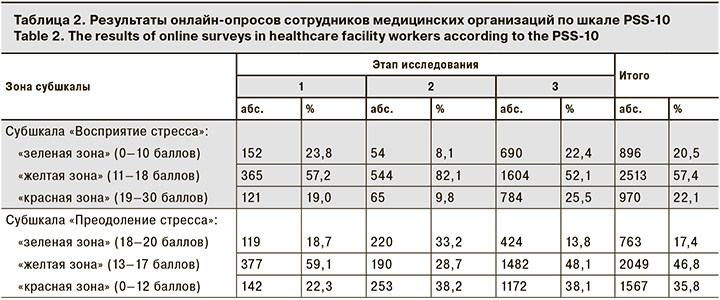

Было установлено, что только 896 (20,5%) респондентов конструктивно воспринимали стрессовые факторы во время пандемии COVID-19, 2513 (57,4 %) имели определенные сложности в этом процессе и 570 (22,1) обладали наиболее деструктивными вариантами восприятия стресса (табл. 2). При этом на 1-м этапе исследования доля сотрудников с неадекватным восприятием стресса составила 19,0%, на 2-м этапе – 9,8% и на 3-м – 25,5% (р < 0,001). При проведении post-hoc анализа выявлены статистически значимые различия между каждым этапом опроса (р < 0,001).

Несколько иные результаты были получены при оценке особенностей противодействия стрессу с использованием второй субшкалы PSS-10. Отмечено, что только 763 (17,4%) участника были способны конструктивно, с минимальными затратами собственных ресурсов, реагировать на стресс, 2049 (46,8%) находились в пограничной «желтой» зоне и 1567 35,8%) были наиболее психологически неустойчивыми и попали в «красную» зону при оценке результатов опроса. На 1-м этапе исследования в конце 2020 г., в так называемую «вторую» волну пандемии, деструктивные формы противодействия стрессу демонстрировали только 22,3% респондентов, однако с течением времени, к июню–июлю 2021 г., доля лиц с эмоциональным перенапряжением увеличилась до 38,2% и сохранялась на таком высоком уровне и во время 3-го этапа исследования (р < 0,001). При post-hoc анализе были подтверждены статистически значимые различия между результатами первого и последующих опросов (р < 0,001), при этом различий между долей лиц, находившихся в «красной» зоне по данной субшкале во время 2-го и 3-го этапов исследования, не выявлено (р = 0,969).

При анализе результатов опроса среди разных профессиональных категорий сотрудников было установлено, что неконструктивно воспринимали стрессовые факторы 390 (25,0%) врачей, 328 (19,1%) средних медицинских работников, 71 (26,2%) специалист из административно-управленческого аппарата и 181 (21,7%) сотрудник немедицинских специальностей (р < 0,001). При post-hoc анализе значимые различия были идентифицированы между врачами и средним медицинским персоналом (р < 0,001), а также средними медицинскими работниками и администрацией (р = 0,021). Стоит отметить, что при оценке возможностей для преодоления стресса у разных категорий сотрудников результаты были еще более неоднозначными: доля лиц с отсутствием достаточных ресурсов для преодоления стрессовых нагрузок составляла 30–40%, а именно: среди врачей в «красной» зоне субшкалы преодоления стресса были 541 (34,7 %) чел., среди средних медицинских работников – 657 (38,3 %), администрации – 100 (36,9 %), немедицинского персонала – 269 (32,3 %) (р = 0,016). При post-hoc анализе статистически значимые различия подтверждены между средним медицинским персоналом, который продемонстрировал наиболее низкие способности по преодолению стресса, и сотрудниками немедицинских специальностей с более высоким адаптационным потенциалом (р = 0,017).

У лиц разного пола также были установлены определенные различия в восприятии и реагировании на стресс во время пандемии коронавирусной инфекции. Среди мужчин деструктивные формы восприятия стресса были выявлены у 123 (15,6%). среди женщин – у 847 (23,6%) (р < 0,001). При этом сотрудники как мужского, так и женского пола имели выраженные сложности в процедурах преодоления стресса: доля лиц с неконструктивным противодействием стрессу среди мужчин составила 37,9%, среди женщин – 35,3% (р = 0,163).

При оценке влияния стажа работы на процесс восприятия и противодействия стрессу было выявлено, что наиболее деструктивные формы восприятия стрессовых факторов имели сотрудники МО со стажем работы до 5 лет (252, или 27,4 %), при этом среди сотрудников со стажем работы 6–10 лет доля лиц с эмоциональным перенапряжением при восприятии стресса составила 20,9% (161 чел.), 11–20 лет – 22,7% (255 чел.) и более 20 лет – 19,3% (302 чел.) (р < 0,001). Данный факт был подтвержден и в post-hoc анализе при сравнении результатов опроса лиц со стажем работы до 5 лет и более стажированных специалистов, имевших опыт работы в МО 6–10, 11–20 и более 20 лет (р = 0,006, р = 0,027, р < 0,001 соответственно). Однако все участники исследования, независимо от стажа работы, имели сложности в преодолении стрессовых нагрузок. Так, доля лиц с трудностями противодействия стрессу среди сотрудников с опытом до 5 лет составила 36,2%, 6–10 лет – 37,3%, 11–20 лет – 35,1%, более 20 лет – 35,3% (р = 0,747).

Стоит отметить, что специфика оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией стала для персонала МО значимым дестабилизирующим фактором. Так, среди сотрудников, оказывавших помощь пациентам с COVID-19, неконструктивные модели восприятия стресса были установлены у 454 (24,9%), тогда как среди лиц, не контактировавших с такими пациентами, они встречались у 516 (20,2%) (р < 0,001). Хотя в сравниваемых группах, в зависимости от факта участия/неучастия в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, значимых различий в реагировании на стресс не было установлено. Сотрудники обеих групп имели аналогичные сценарии преодоления стресса. Неконструктивные формы противодействия стрессу среди сотрудников, контактировавших с пациентами с коронавирусной инфекцией, были отмечены у 669 (36,8%), а у не имевших с ними контакта – у 898 (35,1%) (р = 0,263).

Также было установлено, что сотрудники, ранее перенесшие COVID-19, имели менее конструктивные варианты восприятия стрессовых факторов. Так, 747 (24,3%) из числа переболевших COVID-19 сотрудников против 223 (17,0%), в группе неболевших не могли адекватно воспринимать стресс (р < 0,001). Однако факт перенесенного ранее заболевания не повлиял на процессы преодоления стресса у сотрудников МО. Среди переболевших COVID-19 формы преодоления стресса с большими затратами собственных ресурсов были отмечены у 1103 (36,0%) чел., а среди работников, которые на момент заполнения анкеты не болели коронавирусной инфекцией, – у 464 (35,4%) (р = 0,731).

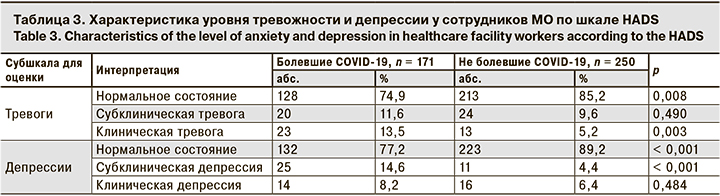

В связи с полученными на данном этапе результатами определенный интерес представляло дополнительное углубленное изучение психоэмоционального состояния сотрудников МО, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию. При продолжении работы был сделан акцент на диагностику нарушений аффективной сферы. Установлено, что у 43 (25,1%) перенесших COVID- 19 сотрудников имели место длительно сохраняющиеся тревожные расстройства, в том числе явления, соответствующие субклинической (20, или 11,6%) и клинической тревоге (23, или 13,5%). Тогда как среди лиц контрольной группы тревожные расстройства были выявлены только у 14,8% (р < 0,05). Аналогичная ситуация была отмечена в частоте депрессивных состояний. Среди реконвалесцентов коронавирусной инфекции у 22,8% была субклиническая или клиническая депрессия против 10,8% в группе интактных по COVID- 19 (р < 0,05; табл. 3).

При характеристике астенических расстройств было установлено, что от 15,8 до 45,0% лиц, переболевших COVID-19, имели проявления астенического синдрома, в большинстве случаев связанные с общей и физической астенией, а также сниженной активностью. В контрольной группе явления астении по разным субшкалам MFI-20 регистрировали существенно реже: от 16,8 до 28,8%. При оценке общей и физической астении, пониженной активности, сниженной мотивации в сравниваемых группах констатированы статистически значимые различия (р < 0,05), хотя по параметрам психической астении различий не было установлено (р = 0,325; табл. 4).

Таким образом, можно констатировать, что частота и степень выраженности расстройств аффективной сферы и астенических проявлений у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, были значительно выше, чем в группе интактных по заболеванию, что является прямым показанием для включения в программы реабилитации переболевших COVID-19 диагностики нарушений аффективной сферы и оказания специализированной психологической помощи.

Обсуждение

В настоящем исследовании были проанализированы особенности восприятия и реагирования на стресс сотрудников МО как группы высокого профессионального риска заражения COVID-19 в разные периоды пандемии. Данная работа имела некоторые ограничения, так как в онлайн-опросе участвовали только сотрудники МО. Соответственно, полученные результаты можно экстраполировать только на данную профессиональную категорию.

В процессе исследования было выявлено значительное число сотрудников с неконструктивными формами восприятия и реагирования на стрессовые факторы в условиях пандемии, которым требовались психологическая помощь, обучение конкретным алгоритмам реагирования (копинг-стратегии реагирования) для выработки конструктивных поведенческих форм преодоления дестабилизирующих стрессовых ситуаций.

Отдельное внимание в исследовании было уделено оценке отношения сотрудников МО к профессиональной психологической помощи и поддержке. Установлено, что в целом среди участников исследования 2981 (68,1%) МР были готовы принять помощь психолога и даже испытывали в ней острую потребность. В 1-й период исследования доля таких сотрудников соответствовала 68,0%, во 2-й период – 66,2%, в 3-й – 68,5% (р = 0,523). Очевидно, что сотрудники МО осознавали свою неготовность самостоятельно конструктивно реагировать на стрессовые факторы, понимали масштабность ситуации, ее затяжной характер, необходимость принятия жизни в условиях «новой реальности». Стабильно высокий уровень лиц, нуждающихся в специализированном психологическом сопровождении, вызывает серьезные опасения и ставит вопросы о необходимости оперативного внедрения в МО профилактических и реабилитационных программ.

Для профилактики сложных психоэмоциональных нарушений, депрессивных и тревожных состояний, эмоционального выгорания у работников МО психологическая помощь должна быть им предоставлена уже при первой встрече с дестабилизирующими факторами, а далее продолжена на протяжении всей кризисной ситуации. Учитывая прогноз на развитие аналогичных ситуаций в будущем, для сохранения здоровья и работоспособности сотрудников в МО необходимо создание специализированных служб психологической помощи и поддержки персонала.

Данное предложение соответствует тому, что представлено в ряде ранее опубликованных работ [13–15], в которых было продемонстрировано, что комплекс мер, включающих четкую коммуникацию, доступ к адекватным средствам защиты, соблюдение режима труда и отдыха, а также организационная и психологическая поддержка не только позволяют скорректировать психоэмоциональное состояние сотрудников, но и способствуют предупреждению их заболевания COVID- 19 в ближайшей и отдаленной перспективе.

Помимо этого, при выполнении исследования было установлено, что у сотрудников МО – реконвалесцентов COVID-19 частота и степень выраженности расстройств аффективной сферы и астенических проявлений были значительно выше, чем в группе интактных по заболеванию. Результаты, полученные нами, в высокой степени коррелируют с данными других авторов. В ряде работ было показано, что пандемия COVID- 19 оказала серьезное влияние на психологическое здоровье населения всего мира, и в большей степени это касалось именно тех, кто перенес заболевание.

Так, в исследовании B. Sensoy и соавт. [16] был определен статистически значимый более высокий уровень депрессии и тревожности в группе реконвалесцентов COVID-19 по сравнению с интактными лицами (44 и 24% соответственно). При этом авторы выявили более высокую частоту тревожных расстройств у госпитализированных пациентов по сравнению с амбулаторной группой.

В метаанализе, проведенном J. Deng и соавт. [17] для оценки частоты депрессии, тревоги и нарушений сна у реконвалесцентов COVID-19, было продемонстрировано, что общая распространенность депрессии составила 45% (95% ДИ 37–54%), тревоги – 47% (95% ДИ 37–57%), нарушений сна – 34% (95% ДИ 19–50%).

В публикации И.А. Золотовской и соавт. [18] было показано, что пациенты часто в течение нескольких месяцев после перенесенного COVID-19 описывают такие проявления астенического синдрома, как слабость, высокую утомляемость, усталость при физической и умственной нагрузке, снижение памяти, концентрации внимания, расстройства сна, головную боль и головокружение.

Результаты исследований других авторов в целом соответствуют полученным нами данным по частоте выявления расстройств аффективной сферы и астенических проявлений у переболевших COVID-19, что также подтверждает необходимость внедрения профессиональной психологической помощи и поддержки для персонала в МО, в том числе с целью реабилитации переболевших COVID-19 сотрудников.

Заключение

Таким образом, по итогам проведенного исследования получены новые данные об особенностях субъективного восприятия и реагирования на стресс сотрудников МО в разные периоды пандемии COVID- 19. Показано, что группами риска по неконструктивным формам восприятия стресса являются сотрудники женского пола со стажем работы до 5 лет, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и/или сами перенесли это заболевание. При этом практически у всех категорий сотрудников МО были выявлены определенные сложности в самостоятельном конструктивном преодолении стресса. Было установлено, что работники, которые перенесли COVID-19, более подвержены нарушениям аффективной сферы, психопатологическим расстройствам. Полученные результаты ставят задачи оперативного предоставления профессиональной психологической помощи МР непосредственно в МО посредством создания специализированных служб и отделов.