Вирусные гепатиты являются важнейшей медицинской и социальной проблемой здравоохранения как в мире, так и в Российской Федерации, среди них преобладают гепатиты А (ГА), В (ГВ) и С (ГС). В настоящее время по-прежнему сохраняется актуальность ГА в связи с широким распространением в разных возрастных группах, эпидемическими вспышками, изменчивостью клинической картины, отсутствием в РФ плановой вакцинации населения против этой инфекции [1–8]. Значение ГВ и ГС обусловлено также трудностями лечения, высокой частотой неблагоприятных исходов, хронизацией, экономическими проблемами. По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 350 млн человек, инфицированных вирусом гепатита В (HBV), в 25% случаев у больных через 30–40 лет после первичного инфицирования развиваются неблагоприятные исходы хронической HBV-инфекции (ХГВ): цирроз печени и/или гепатокарцинома [9–11]. Число инфицированных HCV в мире достигает 130–185 млн человек [9, 12–15]. В Российской Федерации, по экспертным оценкам, в настоящее время насчитывается около 3 млн носителей HBV и больных ХГВ и 4–5 млн больных ГС1. Анализ этиологической структуры острых (ОГ) и хронических гепатитов (ХГ) в регионах, в каждом населенном пункте необходим для правильной организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Цель исследования – изучение заболеваемости и возрастной структуры больных ГА, ГВ и ГС среди населения крупного промышленного города Западной Сибири.

Материалы и методы

На основании данных официальной статистики (отчетная форма 2 «Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости» Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в Новокузнецке) проведен анализ заболеваемости ГА, ГВ и ГС за 2001–2014 гг. в Новокузнецке в сравнении с показателями по РФ. Изучена возрастная структура больных ОГ, больных с впервые выявленными ХГС, ХГВ и носителей HBV.

Статистическую обработку данных проводили с помощью электронной таблицы Exel 2007.

Результаты

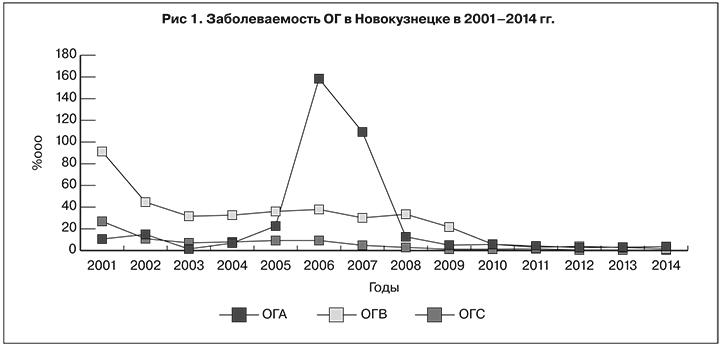

Проведенный анализ показал, что в Новокузнецке показатель заболеваемости ОГ достиг максимального уровня в 2006 г. и составил 233,1%ооо (рис. 1). Доля детей до 14 лет составила 20,1%, а показатель заболеваемости в этой группе – 270,1%ооо. Максимальный уровень (390,9%ооо) был регистрирован среди детей в возрасте 3–6 лет. За весь период наблюдения не отмечено ни одного случая заболевания ОГ среди детей в возрасте до 1 года.

За изученный период зарегистрирован один подъем заболеваемости ОГА в 2004–2008 гг. Резкое повышение интенсивного показателя началось в 2005 г. (22,6%ооо), но он оставался ниже среднероссийского. Пик заболеваемости отмечен в 2006 г. – 158,4%ооо, что 10 в раз выше среднего показателя по РФ. Снижение началось в 2007 г. со значительным спадом до 4,9%ооо в 2009 г. (показатель по РФ – 7,8%ооо). При анализе эпидемической ситуации был установлен преимущественно водный путь заражения: до 80% больных связывали заболевание с употреблением некипяченой воды. Следует отметить, что 50% больных, поступивших в инфекционные отделения, указывали и на водный, и на контактный путь заражения, и только 20% отмечали исключительно наличие контактов с больными ОГА. Особенностью этой волны было преимущественное поражение взрослого населения. В 2005 г. взрослые больные составили 67,7%, дети до 14 лет – 32,3%, подростки не болели. В 2006 г. среди больных взрослых было 65,5%, подростков 15–17 лет – 8%, детей до 14 лет – 26,5 %; в 2007 г. – 59, 8,5 и 32,5% соответственно. Среди детей самая высокая заболеваемость была отмечена в группе 3–6 лет: в 2005 г. – 80,9%ооо, в 2006 г. – 351,0 %ооо и в 2007 г. – 250,8%ооо. В дальнейшем сохранялась тенденция к увеличению доли взрослого населения. Так, в 2010–2014 гг. было зарегистрировано 107 случаев ОГА. Среди заболевших взрослые составили 73,83%, подростки – 6,54%, дети до 14 лет – 19,63%.

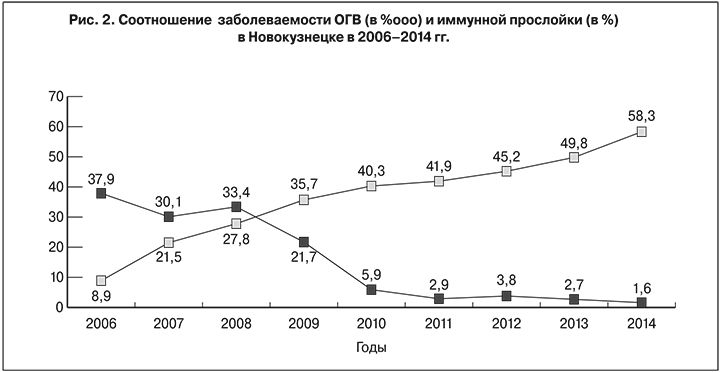

Заболеваемость ОГВ была максимальной в 2001 г. (91,3%ооо), что в 2,6 раза выше среднероссийского уровня (35,54%ооо). К 2008 г. показатель снизился в 3 раза и в дальнейшем продолжал снижаться, составив в 2014 г. 1,64%ооо. (рис. 2). Вместе с тем в структуре ОГ в 2008–2009 гг. преобладал именно ОГВ. При ОГВ подавляющее большинство пациентов – взрослые. Доля детей до 14 лет снизилась с 3,3% в 2004 г. до 0, и с 2008 г. ОГВ в этой возрастной группе не регистрируется. Среди подростков 15–17 лет в 2004 и 2005 гг. случаев заболевания ОГВ не зарегистрировано; в 2006 г. их доля составила 7,5%, в 2007 г. – 2,4%, в 2008 г. – 1,1%. С 2009 г. случаев заболевания ОГВ в этой группе также не регистрируется. Этот феномен можно объяснить эффективностью проводимой иммунопрофилактики.

Пик заболеваемости ОГС приходится на 2001 г., интенсивный показатель достигал 26,9%ооо и был в 1,6 раза выше среднероссийского (16,66%ооо). В 2002–2006 гг. показатель был в пределах 8–10,0%ооо, в 2007 г. снизился в 2 раза, в 2008 г. сравнялся со средним по РФ, а с 2012 г. не превышает 0,55%ооо. Среди больных подавляющее большинство – взрослые. Доля детей и подростков еще меньше, чем при ОГВ: единичные случаи регистрировали в 2004 г. и 2006–2008 гг. (всего 9 пациентов).

Таким образом, более половины случаев ОГ приходится на взрослое население. Среди детей ОГА болеют в основном дети в возрасте 3–6 лет, ОГВ практически не встречается благодаря вакцинации, ОГС регистрируется в единичных случаях.

В связи с периодичностью подъемов заболеваемости ОГА в ближайшие годы возможно ухудшение эпидемической ситуации, что обусловливает необходимость специфической профилактики наиболее угрожаемых групп населения и усиления эпиднадзора.

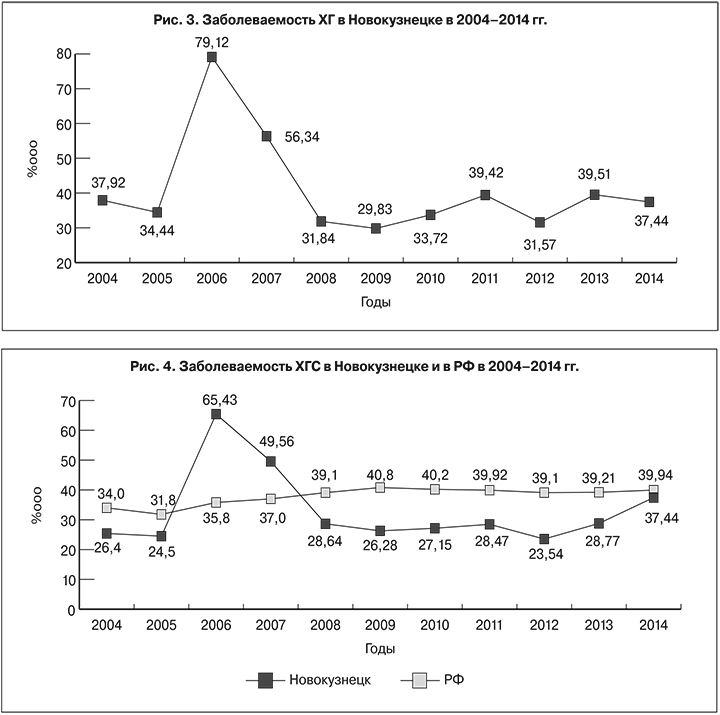

За весь период наблюдения показатель заболеваемости ХГ оставался стабильно высоким. Максимальное число впервые выявленных случаев установлено в 2006 г. (445 больных, 79,1%ооо), минимальное – в 2009 г. (168 больных, 29,8%ооо). Рост показателя заболеваемости впервые выявленными ХГ в 2006 г. обусловлен улучшением качества лабораторной диагностики и организацией диспансерного наблюдения за пациентами с ХГ.

Как видно из рис. 3, в Новокузнецке нет значимой тенденции к снижению заболеваемости ХГ. Следует отметить, что на маркеры ХГ обследование проходит только та часть населения, которая по тем или иным причинам обращается в медицинские учреждения. В этой связи истинные масштабы пораженности ХГ представляются еще более значимыми.

В структуре впервые выявленных ХГ (за исключением носительства) в течение всего периода наблюдения преобладал ХГС: его доля составляла от 72,22% в 2011 г. до 81,42% в 2014 г. Интенсивный показатель заболеваемости ХГС в 2005–2006 гг. был существенно выше среднероссийского, с максимальным значением в 2006 г. (65,43%оо) благодаря улучшению выявляемости. В последующие годы происходило его снижение до 23,54%ооо в 2012 г., но в 2013–2014 гг. вновь произошло повышение практически до среднероссийского уровня (рис. 4).

Показатель заболеваемости ХГВ в целом был значительно ниже, чем ХГС, и продолжал снижаться с 11,56%ооо в 2006 г. до 2,85%ооо в 2008 г. В динамике отмечается некоторое его повышение в 2011–2014 гг. с колебаниями в пределах 10,59–8,36%ооо, но не достигавшее среднероссийского уровня (рис. 5). Однако ежегодно выявляется значительный уровень носительства HBV (28,5–43,3%ооо), который рассматривается в настоящее время как ХГВ.

В структуре ХГ суммарная доля впервые выявленных случаев ХГВ и носительства HBV превышала долю ХГС (рис. 6). Учитывая неблагоприятные исходы хронической HBV-инфекции, эта проблема также приобретает важное значение.

Нами было изучено также соотношение заболеваемости ХГ и их этиологической структуры в зависимости от возраста. В группе детей до 14 лет показатели заболеваемости ХГ были минимальными – 1,0–2,25%оо (исключая 2006 г. – 8,48%ооо), среди подростков 15–17 лет – 0,0–13,1%000, среди взрослых – 38,02–56,77%ооо.

Интенсивный показатель заболеваемости впервые выявленным ХГС у детей до 14 лет не превышал 2,5%ооо, а в 2005, 2009 и 2010 гг. случаев заболевания ХГС не отмечено. Среди подростков 15–17 лет с 2006 г. ежегодно регистрируется 0–2 случая ХГС, показатель заболеваемости составляет от 0 до 12,11%ооо. У детей первого года жизни ХГС не выявлялся. Среди взрослого населения показатель заболеваемость ХГС колебался от 28,18 до 46,19%ооо с тенденцией к росту.

ХГВ у детей до 14 лет регистрировали в 2004–2007 и 2010 гг. (1,2–6,0%ооо), при этом в 2004 г. выявлен только 1 случай заболевания у ребенка первого года жизни. Показатель заболеваемости ХГВ среди взрослых составляет от 7,36 до 12,97%ооо и не имеет тенденции к снижению.

Уровень носительства HBV в группе детей до 14 лет варьирует от 7,3%ооо в 2006 г. до 1,2 %ооо в 2009 г. Носительство также выявлено у 1 ребенка в возрасте до 1 года; с 2010 г. у детей оно не регистрируется. У подростков 15–17 лет его выявляли в единичных случаях: в 2006 г. – 2 случая, в 2007 г. – 4, в 2010 г. – 3, в 2011 г. – 1. Подавляющее число носителей HBV – взрослые, показатель носительства – 34,67–52,49%ооо.

В 2004–2014 гг. в этиологической структуре гепатитов ОГ составляли 41,05%, ХГ (включая носительство HBV) – 58,95%. Среди ОГ, по среднемноголетним данным, лидировал ОГА (57,32%), среди ХГ – «носительство HBV», удельный вес которого суммарно с ХГВ достигал 56,52%. Доля ХГС составила 43,48%. В возрастной структуре по всем позициям преобладает взрослое население, составляя при ОГА 63,97%, при остальных нозологиях – 95,98–98,66% (см. таблицу).

Заключение

Изучение многолетней динамики заболеваемости гепатитами в Новокузнецке позволило установить тенденции в развитии эпидемического процесса и изменении возрастной структуры пациентов. Более половины случаев ГА приходится на взрослое население. В структуре ОГ с парентеральным путем инфицирования преобладает ОГВ, который, благодаря вакцинации, в настоящее время у детей не выявляется. Ситуация по ХГ остается напряженной, преимущественно за счет взрослого населения. Среди детей в возрасте до 14 лет и подростков ХГ регистрируют в единичных случаях. Уровень заболеваемости ХГС выше, чем ХГВ во всех возрастных группах. Высок удельный вес носителей HBV, которые в совокупности с больными ХГВ превышают число больных ХГС.