В последние годы в связи c обострением эпидемической ситуации и высокой вероятностью летальных исходов приобрела актуальность проблема КГЛ в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО) РФ [1–12].

В период 2010–2019 гг. было зарегистрировано 999 случаев КГЛ в 9 субъектах ЮФО и СКФО. А.C. Волынкина и соавт. [1, 2]. проанализировали и обобщили данные о заболеваемости КГЛ на юге Европейской части РФ в 2018–2020 гг. В 2019 г. произошел рост заболеваемости по сравнению с 2017–2018 гг., случаи заболевания в 2019 г. отмечены в 6 субъектах ЮФО и СКФО: в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии, и Дагестане. Если за период 2005–2020 гг. было зарегистрировано 152 больных, в том числе 5 летальных случаев, а в 2018 г. –72 случая заболевания, из них 1 с летальным исходом, то в 2019 г. заболели КГЛ уже 134 чел., в 6 случаях исход был неблагоприятным [1, 2].

В Астраханской области в 2019 г. по сравнению с 2018 г. число заболевших увеличилось вдвое – с 6 до 12. По данным Роспотребнадзора, за 2020 г. было зарегистрировано 220 случаев заболевания КГЛ в 6 субъектах ЮФО: в Республике Калмыкия – 63, Ростовской области – 53, Ставропольском крае – 55, Волгоградской области – 27, Астраханской области – 19 [2].

Сезонность проявления и схожая неспецифичная клиническая симптоматика начального периода многих заболеваний [3–5, 8, 10–12], в частности КГЛ и ЛЗН, вызывают необходимость их дифференциальной диагностики.

Решающее значение в постановке диагноза КГЛ и ЛЗН имеет появление сыпи на слизистых оболочках и коже. Главным признаком КГЛ является геморрагический синдром (ГС), а основным и наиболее частым его проявлением – сыпь геморрагического характера [6, 7, 9–15].

Ряд исследователей описывали такую сыпь и при ЛЗН, в случаях тяжелого ее течения [4, 11, 12].

Цель исследования – определение критериев дифференциальной диагностики КГЛ и ЛЗН на примере Астраханской области за 2005–2020 гг.

Методы и методы

Были обследованы 80 больных КГЛ (1-я группа) и 85 больных гриппоподобной формой ЛЗН (2-я группа), проходивших лечение в стационаре Областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги (Астрахань) в 2005–2020 гг.

Диагноз устанавливали на основе определения специфических IgM и IgG методом ИФА и обнаружения генома вируса КГЛ методом ПЦР с обратной транскрипцией.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft Office Exel (Microsoft, США) и BioStat Professional 5.8.4. Определяли среднюю арифметическую (M), стандартную ошибку средней арифметической (m), относительные значения ряда данных (в %).

Результаты и обсуждение

Проведен сравнительный анализ эпидемиологических и клинико-лабораторных показателей больных КГЛ и ЛЗН.

Для сопоставляемых инфекций общими являются нахождение заболевшего в гиперэндемичной зоне, проживание в сельской местности, сезонность, присасывание или контакт с клещом, укус комара. Риск заражения КГЛ возникает и в результате контакта с инфицированными животными людей определенных профессий (животноводы, работники сельского хозяйства, охотники, ветеринары и др.). Причинами заражения вирусом ЛЗН послужили проживание в сельской местности возле водоемов, купание в водоемах при выезде на рыбалку или охоту.

Среди заболевших КГЛ мужчины составляли 74,2%, ЛЗН – 63,6%, из них в возрасте до 50 лет были 57,5 и 60,9% соответственно. Сельские жители составили 81,6% больных КГЛ и 55,4% больных ЛЗН.

Выявлена четкая сезонность заболеваемости: при КГЛ – весенне-летняя, с максимальными показателями в мае–июне (76,7%); при ЛЗН – летне-осенняя, с пиком в августе–сентябре (87,3%).

При КГЛ 34,2% больных связывали возникновение заболевания с присасыванием клеща, которого выявляли на кожных покровах. Контакт с ним был установлен в 51,6% случаев. При ЛНЗ 71,8% больных обращали внимание на множественные укусы комаров, 7 больных отметили факт присасывания клеща.

Ранним диагностическим признаком КГЛ и (в редких случаях) ЛЗН служил первичный аффект (ПА) в месте присасывания одиночного клеща. Он был обнаружен у 46,3% больных КГЛ и лишь у 3 больных ЛЗН.

В 81,3% случаев ПА представлял собой пятно или папулу с четкими контурами до 0,7–0,9 мм в диаметре ярко-красного цвета с включениями геморрагическими характера, преимущественно на нижних конечностях, туловище, реже – на других участках тела.

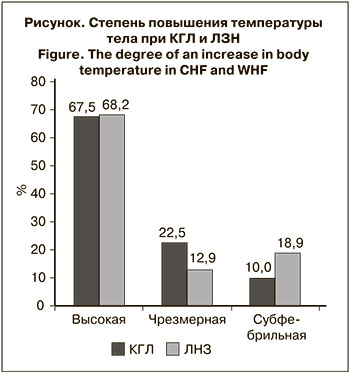

Оценивали высоту, продолжительность и типы температурных колебаний у больных. Как правило, заболевание начиналось остро с повышения температуры до 39–40 оС. Температура у больных КГЛ преимущественно была высокой и чрезмерной. У больных ЛЗН также регистрировали повышение температуры до 39 оС (68,2 ± 4,8%), но при этом доля больных с чрезмерной температурой тела (12,9 ± 5,0%) был статистически значимо ниже (см. рисунок).

По характеру температурных кривых при КГЛ выявлена ремиттирующая (66,7%) и «двугорбая» лихорадка (33,3%), у больных ЛЗН – постоянная (62,7%) и ремиттируюшая (27,3%). Длительность лихорадочного периода при КГЛ составляла в среднем 7,8 ± 1,3 дня, при ЛЗН – 8,6 ± 2,3 дня.

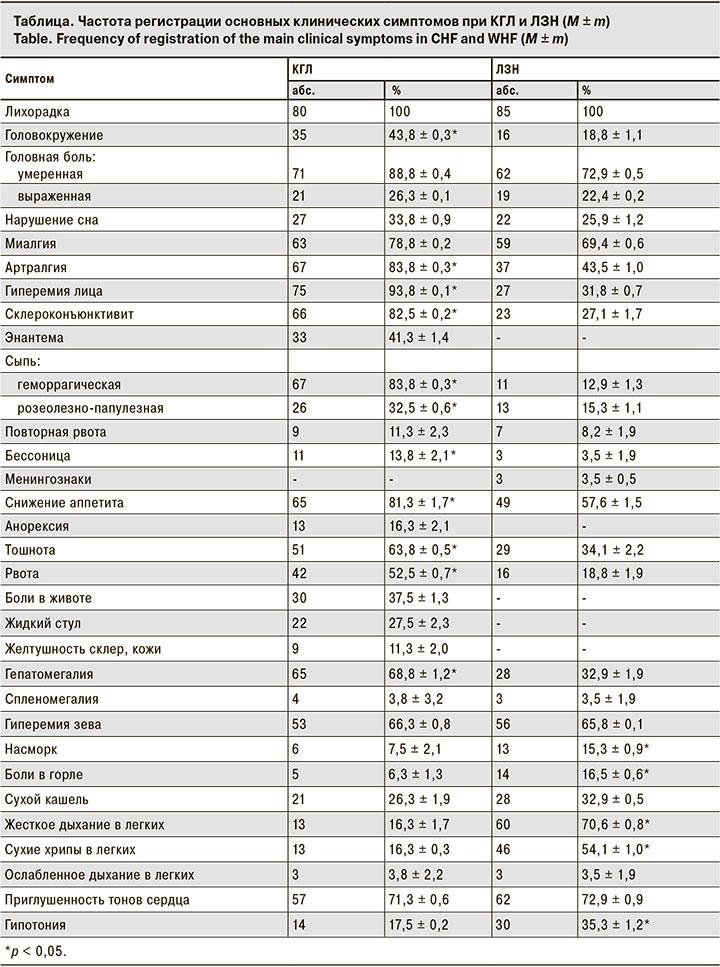

Явления интоксикации при КГЛ, в отличие от ЛЗН, были более выражены, чаще наблюдались головокружение, головная боль, нарушения сна (см. таблицу).

Частыми симптомами КГЛ были мышечные и суставные боли в поясничной области, верхних и нижних конечностях (p < 0,05).

Больные ЛЗН отмечали миалгию в 69,4 % случаев, особенно в мышцах шеи, спины и нижних конечностей; артралгию – в 43,5% случаев, преимущественно в крупных суставах.

Гиперемия лица, шеи и верхних отделов груди отмечена у всех больных КГЛ и только у 31,8% больных ЛЗН.

У больных как КГЛ, так и ЛЗН регистрировали умеренную инъекцию сосудов склер.

Для КГЛ характерно наличие регионального лимфаденита в месте присасывания клеща и образования ПА. При ЛЗН ПА на коже обнаружен лишь у 3 больных. При ЛЗН определяли лимфоаденопатию (10,9 ± 1,8%), преимущественно задне-шейных и переднее-челюстных лимфатических лимфоузлов.

При КГЛ, в отличие от ЛЗН, выявляется энантема на мягком и твердом небе, которая обычно предшествовала появлению кожных высыпаний.

Экзантема является важным диагностическим признаком КГЛ. У больных в среднем на 5,0 ± 0,7 день на теле появлялась сыпь геморрагического характера в виде единичных и множественных элементов, за исключением ладоней и подошв. У 32,5% больных была выявлена розеолезно-папулезная сыпь, которая в 15% случаев сочеталась с геморрагическими высыпаниями.

При ЛЗН в среднем на 2,5 ± 0,9 день проявлялась экзантема в виде розеолезно-папулезной, геморрагической, реже – розеолезной сыпи (8,2 ± 2,3% случаев).

У больных КГЛ со стороны ЦНС преобладали общемозговые нарушения: выраженная головная боль диффузного характера, повторная рвота, бессонница, в ряде случаев – сонливость (8,8 ± 1,7%). Больные были заторможенные, адинамичные (11,3 ± 2,2%), реже проявлялись беспокойство и раздражительность (8,8 ± 3,2%).

При гриппоподобной форме ЛЗН поражения ЦНС также проявлялись выраженной головной болью, повторной рвотой. У 3 больных были умеренно выраженные менингознаки и симптом Кернига, однако при исследовании ЦСЖ изменений у них не выявлено. Сопорозное состояние, тремор языка и пальцев рук наблюдали у 2 больных.

В большинстве случаев при КГЛ и ЛЗН интоксикация сочетались с симптомокомплексом поражения органов пищеварения. Постоянными признаками КГЛ являлись снижение аппетита, анорексия, тошнота, рвота. Боли в животе в среднем возникали на 4,4 ± 1,9 день болезни, позднее появлялся жидкий стул. При ЛЗН диспепсические расстройства возникали реже. У 68,8% больных КГЛ отмечена гепатомегалия в сочетании с умеренной желтушностью кожи и склер (p < 0,05). У больных ЛЗН гепатомегалию определяли вдвое реже.

Катаральный синдром при КГЛ является редким проявлением болезни со скудной клинической симптоматикой в виде редкого сухого кашля, насморка и болей в горле. Разлитая гиперемия слизистых оболочек ротоглотки встречалась в 66,3 ± 0,8% случаев. У 13 больных КГЛ в легких выслушивались жесткое дыхание и немногочисленные сухие хрипы, только у 3 больных в нижних долях легких – ослабленное дыхание, влажные хрипы с рентгенологическим подтверждением пневмонии.

При ЛЗН, в отличие от КГЛ, статистически значимо чаще выявляли катаральные явления в виде насморка, заложенности носа, болей в горле, сухого кашля и умеренной гиперемии зева (p < 0,05). В 17,7 ± 0,8 % случаев обнаружена выраженная гиперемия слизистых оболочек ротоглотки; в легких выслушивались жесткое дыхание, сухие хрипы (p < 0,05). Лишь у 3 из них больных в нижних долях легких определялись ослабленное дыхание и влажные хрипы с последующим рентгенологическим подтверждением у них пневмонии.

Функциональные изменения сердечно-сосудистой системы при КГЛ и ЛЗН проявлялись приглушенностью сердечных тонов. У больных КГЛ регистрировали гипотонию, относительную брадикардию. У 3 из них на ЭКГ были отмечены признаки миокардиодистрофии. При ЛЗН определяли гипотонию и тахикардию.

У всех больных КГС ГС развивался на 4,7 ± 0,9 день болезни и сопровождался кровоточивостью десен (58,8 ± 0,2%), постинъекционными кровоподтеками (38,8 ± 0,4%), носовым (23,8 ± 0,7%) и желудочно-кишечным (20,0 ± 1,2%) кровотечением, микрогематурией (22,5±1,7%) и маточным кровотечением (11,3±2,1%). Полостные кровотечения были необильными и кратковременными.

Для дифференциальной диагностики КГЛ и ЛЗН важное значение имеют начальные изменения в периферической крови, в частности, тромбоцитопения, наблюдавшаяся при КГЛ в 92,5% случаев. У больных уровень тромбоцитов уменьшался с 3,0 ± 0,1 дня болезни (р < 0,001). Снижение количества тромбоцитов до 100,0 × 109/л было отмечено у 21,7 ± 0,9% больных, до 50,0 × 109/л – у 41,7 ± 1,1%, ниже 50 × 109/л – у 27,5 ± 2,1%. Среднее число тромбоцитов в крови составило 87,5 × 109/л, минимальное – 9,2 × 109/л. У 82,5 ± 0,2% больных выявлена лейкопения. В 48,3 ± 1,5% случаев зафиксировано снижение количества лейкоцитов до 3,0 × 109/л, в 24,2 ± 2,9% случаев – до 2,0 × 109/л и лишь у 11 больных – ниже 2,0 × 109/л. При тяжелой форме КГЛ произошло снижение до 1,4 × 10 9/л. Среднее количество лейкоцитов составило 3,2 × 10 9/л. У 25 больных СОЭ была повышена до 30,0 мм/ч.

У больных ЛЗН лейкопения до 2,9 × 109/л была выявлена у 13,6 ± 1,8% больных, лейкоцитоз до 10,9 × 109/л отмечен лишь у 4 больных. У 22,7 ± 0,7% больных повышение СОЭ достигало 35 мм/ч. В 37,2 ± 0,4% случаев зарегистрирована тромбоцитопения до 125 × 109/л и лишь у 2 тяжелых больных – до 50–96 × 109/л.

Заключение

На основании результатов исследования, проведенного в Астраханской области, можно выделить основные дифференциально-диагностические признаки КГЛ и ЛЗН.

Основные признаки КГЛ:

- наличие укуса (34,2%) или контакта с клещом (51,6%);

- обнаружение ПА на месте присасывания клеща (46,3%);

- преимущественная регистрация в мае–июне (76,7%);

- высокая (67,5 %) и чрезмерная (22,5%) лихорадка;

- выраженный синдром интоксикации (77,5%);

- наличие «двугорбой» температурной кривой (33,3%);

- артралгии (83,8%);

- увеличение печени (68,8%);

- геморрагическая сыпь (83,8%);

- бесполостные кровотечения (51,3%)

- полостные кровотечения (28,8%);

- выраженная тромбоцитопения (92,5%);

- выраженная лейкоцитопения (82,5%).

Основные признаки ЛЗН:

- наличие множественных укусов комаров (71,8%);

- купание или нахождение/проживание около водоемов;

- преимущественная регистрация в августе–сентябре (87,3 %);

- высокая лихорадка (68,2 %);

- наличие постоянной температурной кривой (62,7 %);

- увеличение печени (32,9 %);

- розеолезно-папулезная сыпь (15,3%);

- умеренная тромбоцитопения (37,2 %) и лейкоцитопения (13,6 %).